こんにちは。私たちの生活には、収入の額やライフステージに関わらず、お金をコツコツ貯めることが欠かせない場面が多々あります。実際に、同じ程度の収入があっても、貯蓄が順調に増えていく人とまったく貯まらない人とに分かれるのも不思議ではありません。そこには、日常のちょっとした意識の違いが大きく影響しているからです。

また、高齢者が老後を楽しむためには、経済的な不安をできるだけ軽減しながら、充実した時間を過ごす工夫が欠かせません。最近ではインターネットを活用したサービスが増えていて、場所を選ばずに安価で気軽にエンターテイメントや学びの機会が広がっています。お金の不安を減らしつつ、様々な選択肢から上手に選択して老後をより楽しく、意味あるものに変えていくにはどうすればよいのでしょうか。ここでは、お金が貯まる人と貯まらない人の思考法の違いや、高齢者が少ない費用でも心豊かに暮らすための具体的な方法をご紹介します。長文になりますが、日々の生活を見直すきっかけにしてみてください。

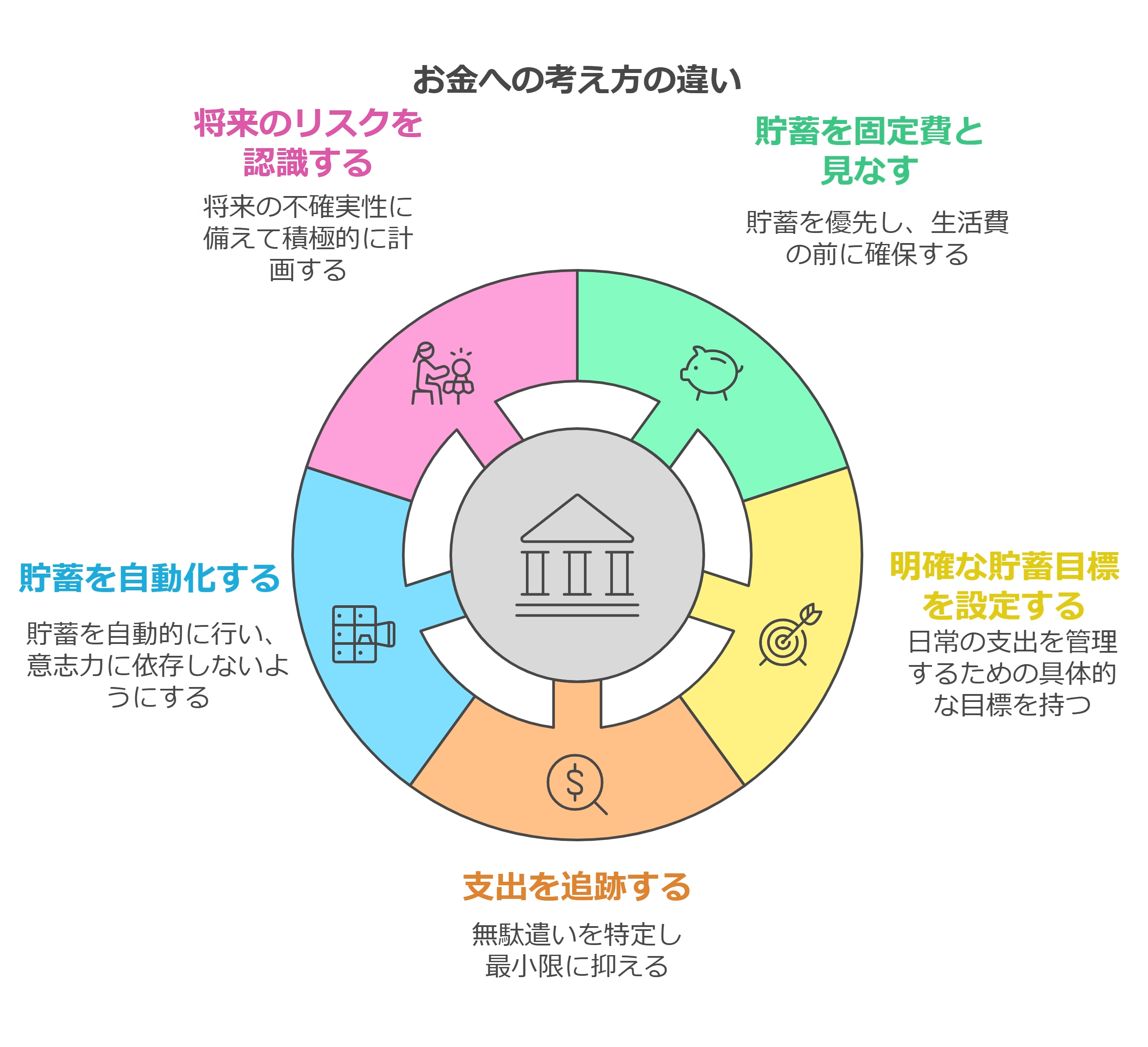

お金が貯まる人と貯まらない人の考え方の違い

お金が貯まる人と貯まらない人の差は、単なる節約テクニックだけではなく、根本的な思考パターンや価値観に起因しています。まずは、その代表的な違いを深掘りしてみます。

- お金の位置づけが違う

-

お金が貯まる人は、貯蓄を家賃や光熱費などと同じく「固定費」として考える傾向があります。収入を得たときに、まず貯蓄の分を取り分けてから生活費をまかなう仕組みにしているのです。一方で貯まらない人は「生活に必要な支出をした後、余ったら貯金しよう」という発想をしがちで、結果的に貯蓄が後回しになります。こうした習慣の差によって、長期的に見たときの貯金額に大きな差が生まれます。

- 目標設定の明確さが違う

-

お金が貯まる人は「◯年後までに△万円ためる」といった明確な目標や期限を設定しています。こうした具体的な数値目標があると、日常の節約モチベーションが高まりやすくなります。一方で貯まらない人は「できればお金を貯めたい」と漠然と考えているため、日々の支出の優先度が上がりづらく、実行力が伴わないまま時間が過ぎてしまうのです。

- 支出管理の仕方が違う

-

お金が貯まる人は、家計簿やアプリを活用して支出を可視化し、無駄な出費を細かく把握しています。決して厳しく我慢ばかりしているわけではなく、無理のない範囲で管理する習慣ができているのです。対して貯まらない人は、細かい支出を把握せずに買い物をするため、衝動買いやセール品の買いすぎなど、日常のちょっとした出費が積み重なって大きな浪費につながります。

- 自動化の有無が違う

-

お金が貯まる人は「天引き」や「自動積立定期預金」などを利用して、自分の意志に頼りすぎない仕組みを作っているケースが多いです。こうした仕組み化によって、本人が意識していなくても自然とお金が貯まっていきます。一方、貯まらない人は貯金を「余剰資金があれば」という扱いにしていることが多く、毎月の生活費に流されてしまい、結局ほとんど貯まらないという状態に陥りがちです。

- 将来への危機感の持ち方が違う

-

お金が貯まる人は、将来に対する具体的な危機感やリスク管理の意識が高く、早めにコツコツと資金を準備しようと行動します。貯まらない人は「なんとかなるだろう」と楽観的に構えてしまい、具体的な行動に移すきっかけを逃してしまいます。

お金が貯まる人が実践する習慣と取り入れ方

では、実際にお金が貯まる人はどのような習慣や行動をとっているのでしょうか。ここでは、すぐにでも取り入れやすい方法をご紹介します。

毎月の収入が確定したら、まずは貯金額を取り分けてしまいます。具体的には以下のように区分します。

- 貯蓄用の口座へ自動的に振り込む分

- 食費や光熱費などの生活必須費用

- 趣味や楽しみに使う娯楽費

- 緊急時のための予備費

このようにあらかじめ予算を割り振っておけば、使いすぎを防止しやすくなるうえに必要以上に我慢することなく貯金を続けられます。

家計簿をつけると、いつ、何に、いくら使ったのかが把握しやすくなります。手書きで続けるのが苦手な方でも、スマホの家計管理アプリを使えば簡単に集計してくれます。レシートを撮影するだけで自動的にカテゴリ別の支出に振り分けてくれるアプリもあるので、忙しい人でも続けやすいです。

外食やコンビニ、ネットショッピングなど、ちょっとした買い物の回数や金額が思いのほか大きく膨らむことがあります。以下のような点に注意すると、無駄な支出を減らしやすくなります。

- 毎日コンビニで買う飲み物を水筒やタンブラーに変える

- セールや期間限定販売に飛びつく前に、本当に必要か考える

- ネットで買い物をする前に「1日寝かせる」などのルールを設定する

こうした少額の支出が長期的には大きな差を生みます。

「旅行用」「緊急予備」「老後資金」といったように目標を細かく設定し、別々の口座や積立に振り分けると、何のために貯めているかが明確になるので、モチベーションを維持しやすいです。

貯蓄を増やすには支出の見直しだけではなく、収入の向上も大切です。資格取得やオンライン講座でのスキルアップ、副業やフリーランスへの挑戦、さらには新しい技術(生成AIなど)を活用した仕事効率化など、多方面にアンテナを張ることで収入源を増やすチャンスが生まれます。

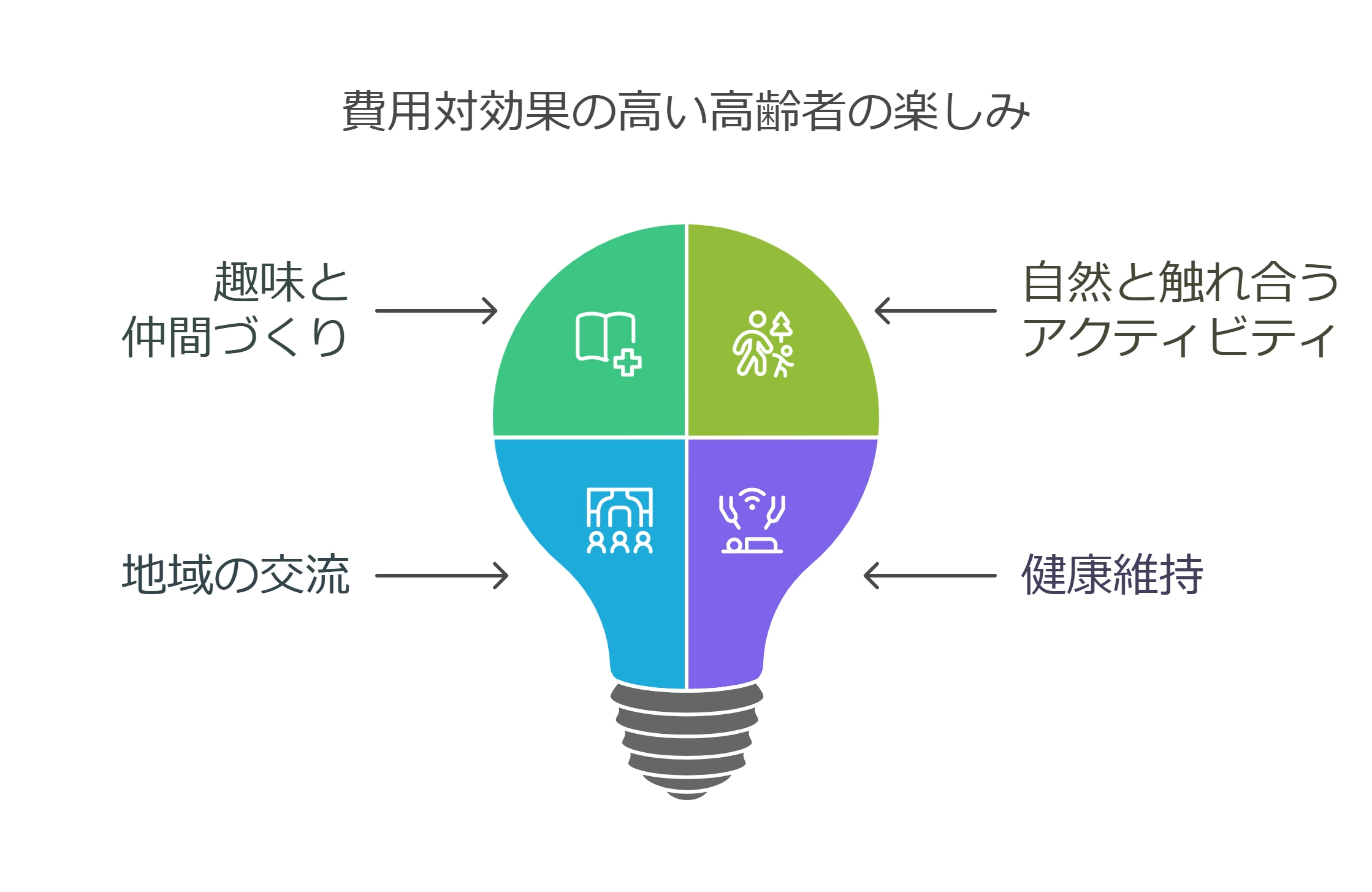

高齢者がお金をかけずに老後を楽しむための具体例

高齢者の方が経済的負担を抑えつつ、豊かに老後を過ごすためにはどのような方法があるのでしょうか。ここでは具体的な実例をいくつか挙げてみます。

- 趣味と仲間づくり

-

図書館や公民館は無料で利用できる情報源やイベントが豊富です。読書会や手芸サークル、音楽鑑賞会などを通じて仲間を増やすと、孤独感を緩和しつつ新たな刺激を得られます。

- 無料で借りられる本やDVDを活用する

- 手芸や園芸サークルに参加して交流を広げる

- 図書館主催のイベントで新しい趣味を見つける

- 自然と触れ合うアクティビティ

-

公園の散歩やバードウオッチング、郊外への日帰り旅行などは費用が少なく、心と体をリフレッシュさせてくれます。運動不足の解消にもなるため、一石二鳥です。

- ウォーキングやラジオ体操を習慣にする

- 地元の花や野鳥など、季節の移り変わりを楽しむ

- 地元の自然保護区やハイキングコースを探検する

- 地域のコミュニティや交流サロン

-

地域の自治体や社会福祉協議会などが主催するイベントやサロンに参加することで、人との関わりを増やし、孤独感を減らすことができます。特に、誰でも無料または少額で参加可能な企画も多くあります。

- 地域カフェやシニアサロンでの交流

- 健康体操教室や健康相談会への参加

- 趣味を通じて仲間を作るワークショップに参加

- 健康維持と自己投資

-

お金をかけずに健康を維持することは、長期的な医療費の削減にも直結します。さらに、AIやオンラインサービスを活用してスキルアップや脳トレを行うことで、知的刺激を得ながら認知症予防にも役立ちます。

- YouTubeの無料体操やストレッチ動画を活用する

- オンラインで受講できる無料セミナーや講座をチェックする

- タブレットやスマホで脳トレゲームを試してみる

老後を楽しむために取り入れたい予防策と心構え

高齢期に入ってから「もっと早く準備しておけばよかった」と後悔しないように、日々の生活を少し工夫することで、将来の不安を減らしながら前向きに過ごすことができます。

- 老後資金を計画的に積み立てる

-

退職後の生活を見据えて、できるだけ早めに老後資金の準備を進めることが大切です。定年後にゆっくり趣味を楽しむためにも、現役時代から少しずつ積み立てておくと心強いです。

- 家族や周囲とのコミュニケーション

-

高齢になってからの孤独は精神的なストレスを呼び込みやすいです。日頃から家族や親せき、友人とのコミュニケーションを大切にし、万一のときに頼れる人間関係を構築しておくことが大切です。

- 健康診断や予防医療

-

健康寿命を延ばすことは医療費の節約にもつながります。無料や少額で受けられる自治体の健康診断や予防接種を積極的に活用し、生活習慣病を未然に防ぐことを心がけましょう。

- ライフプランの再点検

-

老後の暮らしを思い描き、どのような住まい方や働き方をするのか、夫婦や家族で話し合う時間をつくると安心感が増します。定年後でも働ける仕事を探すのか、趣味を活かした仕事を副業で続けるのかなど、事前に検討しておくとスムーズです。

- ITリテラシーを高める

-

インターネットショッピングやオンライン手続きなど、デジタル技術が当たり前になりつつある時代に適応しておくと、生活の利便性が格段に上がります。特に、スマホで完結できるアプリでは操作が簡単なサービスも多いため、機械操作が得意でなくても徐々に慣れていくことができます。また、今後の生成AIの進歩により、インターネットのショッピングや手続き、健康にかかわること、さらに日常生活のアシスタントになってもらえるようになる可能性があります。生活の質を上げることが期待できますが、生活に取り入れるためには利用できないといけませんので、まずは使ってみるところからはじめていきましょう。

まとめ

このように、お金が貯まる人は貯蓄を生活習慣の一部として捉え、明確な目標設定や自動化などを駆使して効率的に資産形成を進めています。逆にお金が貯まらない人は、日頃の支出を把握しないままなんとなく過ごしてしまい、貯蓄が後回しになりがちです。もし現状で貯金がなかなか増えていないならば、まずは貯蓄を「固定費化」し、生活費と分けて管理する仕組みをつくることが第一歩になります。

そして、高齢者の方が老後を楽しむためには、趣味やコミュニティへの参加などを通じて人とのつながりを保ち、身体面と精神面の健康を維持することが重要です。お金をかけなくても、工夫次第で楽しいことは数多く見つかります。例えば、地域のイベントや図書館の活用、自然を満喫するウォーキングやバードウオッチングといった新しい学びに挑戦することもおすすめです。今まで苦手としていたことでも、少しずつ慣れていくことで広がる世界は大きく、老後の時間をより豊かに彩ってくれるでしょう。

今後はIT技術がさらに進化し、多くの仕事や日常生活のサポートを担うようになると予想されます。お金に関する情報収集や金融商品の比較、さらには老後資金の運用の検討などを行っていく必要があります。IT技術を活用しながら、自分のライフプランや目標に合わせて少しずつ準備を進めることで、今よりも安心感のある生活を送ることができるはずです。お金を貯めるコツと上手な使い方を身につけ、心身ともに健康で楽しい日々を目指しましょう。

| 見出し | 内容概要 |

|---|---|

| お金が貯まる人と貯まらない人の考え方の違い | お金を固定費としてとらえるか後回しにするか、目標設定や支出管理の仕方、自動化の有無など、根本的な思考パターンの差を解説している。 |

| お金が貯まる人が実践する習慣と取り入れ方 | 予算の先取り、支出の「見える化」、小さな出費の見直し、複数の目的ごとの貯蓄、収入アップやスキルアップなど、具体的な習慣とその取り入れ方を詳述している。 |

| 高齢者がお金をかけずに老後を楽しむための具体例 | 図書館や公民館を活用した趣味づくり、自然と触れ合うアクティビティ、地域コミュニティへの参加、健康維持と自己投資など、費用を抑えながら楽しむアイデアを紹介。 |

| 老後を楽しむために取り入れたい予防策と心構え | 老後資金の計画的な積み立てや家族とのコミュニケーション、健康診断や予防医療の活用、ライフプランの再点検、デジタルリテラシーの向上について提案している。 |