ロボタクシーは、完全自動運転技術を活用することで運転手が不要となる次世代型のタクシーサービスとして注目されています。アメリカや中国を中心に世界規模で開発や実証実験が進みつつあり、日本国内でも大手自動車メーカーやスタートアップが積極的に取り組んでいます。さらに近年は、生成AIなどの最先端技術が自動運転の高度化を加速させており、社会全体に大きな変革がもたらされる可能性があります。ここでは、ロボタクシーの概要やアメリカ・中国・日本における最新動向を整理しつつ、その課題や将来展望を詳しくご紹介します。

ロボタクシーが注目を浴びる背景

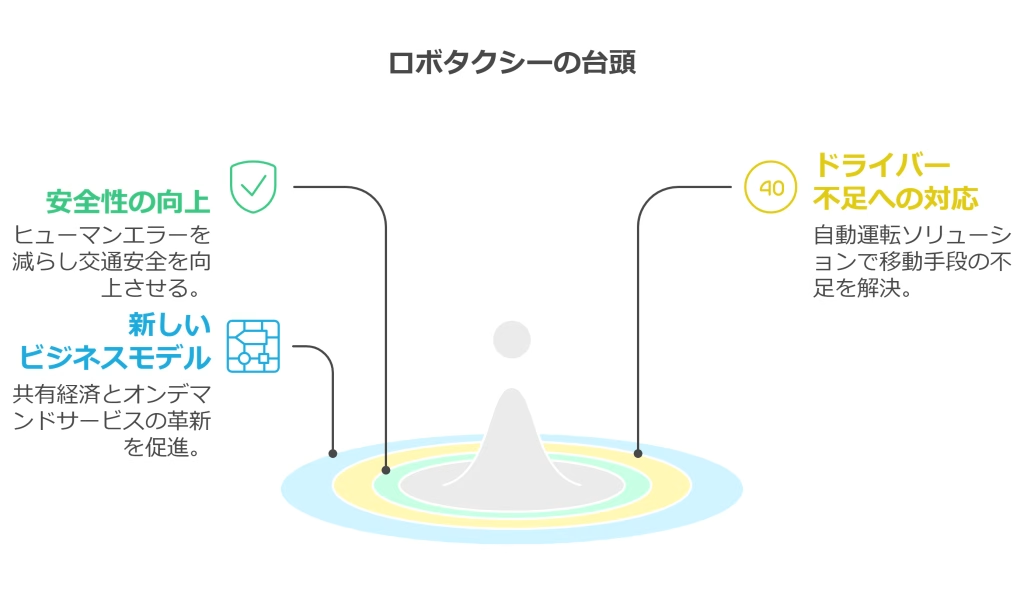

ロボタクシーが近年急激に脚光を浴びるようになった背景には、複数の要因があります。以下の要素が相乗効果を生み出し、交通産業の新たな局面を切り開いています。

- 自動運転技術の飛躍的進歩

多彩なセンサー技術の開発とAIの進化によって、自動車が周囲の状況を精密に把握し、自律的に運転を行う技術が格段に向上しています。特に高性能なLiDARやカメラ、レーダーの組み合わせにより、従来では難しかった完全自動運転(レベル4以上)の実現が現実味を帯びています。 - ヒューマンエラー削減による安全性の向上

交通事故の大半は人的ミスによって発生しているといわれます。ロボタクシーが普及すれば、運転手の疲労や判断ミスなどのリスクが軽減され、安全性が大幅に高まると期待されています。 - ドライバー不足と高齢化社会への対応策

世界的にタクシー業界ではドライバー不足が深刻化しています。また、高齢化が進んでいる国や地域では、高齢者の移動手段確保が社会的な課題となっています。ロボタクシーは、これらの問題を同時に解決するポテンシャルを持ち、社会基盤としての役割が期待されています。 - 新規ビジネスモデルの可能性

ロボタクシーの導入により、車両のシェアリングやオンデマンド配車サービスなど、新しい形態の交通サービスが拡大する見込みです。さらに、生成AIによるデータ解析やルート最適化の高度化が進めば、運行コストの削減や収益性の向上にも寄与すると考えられます。

アメリカにおけるロボタクシーの動向

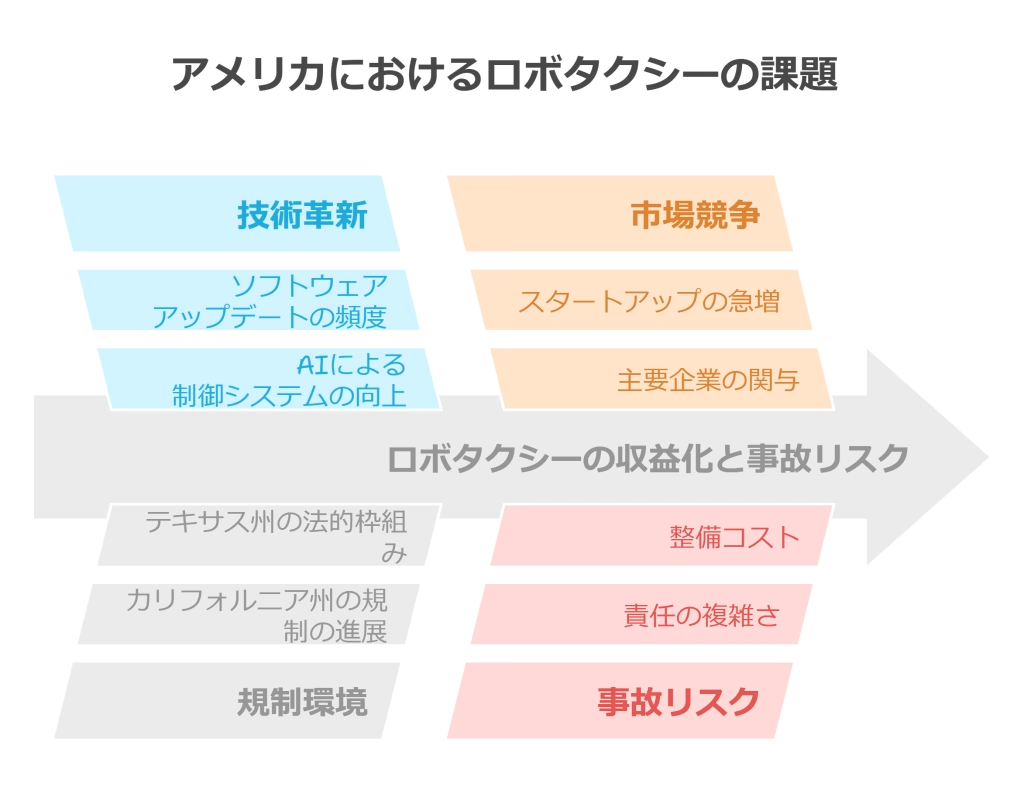

アメリカは、自動運転技術の先進企業が集積していることから、ロボタクシーの研究開発が急速に進んでいます。特にカリフォルニア州やテキサス州などの一部地域では、法制度の整備が進められており、大規模な実証実験や商用運行が相次いで報じられています。ここでは、アメリカのロボタクシー動向の主なポイントを見ていきます。

- 大手企業の参入と実証実験の拡大

-

大手自動車メーカーやIT企業だけでなく、新興スタートアップも積極的にロボタクシー事業に参入しています。多数のプロトタイプ車両が公道を走行しており、2024年以降にはさらに台数が拡大し、一般利用者が気軽に使えるサービスとして普及する見込みがあります。

- カリフォルニア州での先行事例

-

カリフォルニア州は新技術への理解が比較的進んでいるため、ロボタクシーの公道実証を認可しやすい環境が整っています。特にサンフランシスコやロサンゼルスでは、多数の自動運転車が試験運行を行い、交通量の多い市街地でのデータ収集が続けられています。

- 事故リスクと収益化に関する課題

-

先進的な技術であっても、実際に事故が起こった際の責任問題や整備コストなど、収益化に向けた課題が山積しています。大手自動車メーカーの一部撤退や再編が報じられた事例からも、事業の持続性を確保するためには相当な投資と長期的な視点が必要だと考えられます。

- テック企業の台頭

-

ソフトウェアアップデートによって自動運転機能を向上させる手法や、高性能AIを使った車両制御システムの開発など、IT系企業が交通産業を大きく変革する力を持っています。これら企業の参入により、競争が激化すると同時に、技術革新も加速しています。

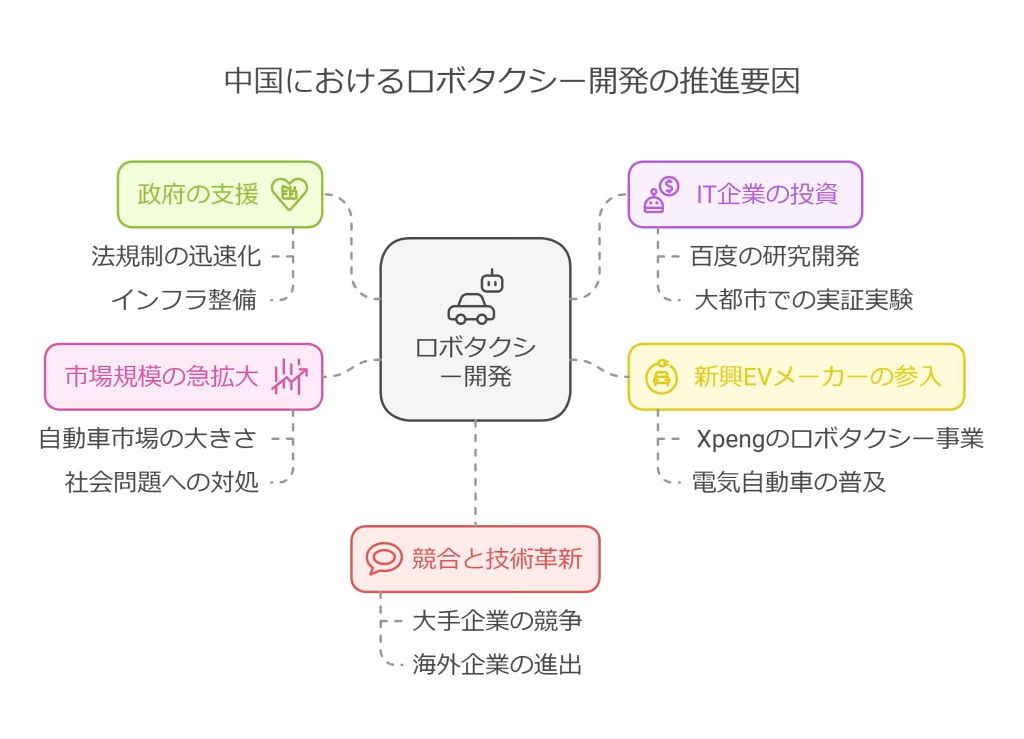

中国のロボタクシー開発が急加速する理由

中国では、政府の強力な支援のもとで、自動運転技術の開発や実証実験が大幅に進んでいます。大都市を中心に無人運行の実施例が増え、アメリカを追い抜く規模感で普及が進む可能性があります。

- 百度などIT企業の存在感

-

百度(Baidu)をはじめとするインターネット関連企業が、自動運転技術の研究開発に大規模な投資を行い、ロボタクシーの実用化に注力しています。北京や上海などの大都市で無人運行が実施されつつあり、技術力と開発スピードの両面で注目を集めています。

- 新興EVメーカーの参入

-

電気自動車の普及が進む中国では、新興EVメーカーのXpengなどもロボタクシー事業への参入を表明しています。中国政府はAI先進国を目指しており、インフラ整備や法規制の迅速化など全面的なサポートを行っているため、企業が実証実験を行いやすい環境が整えられています。

- 急拡大する市場規模

-

中国は世界最大級の自動車市場を抱えていることに加え、都市部では交通渋滞や大気汚染などの社会問題が深刻化しています。ロボタクシーが普及すれば、渋滞緩和や環境負荷軽減といった課題にも取り組めるため、国民や地方政府からの期待が高いです。

- 競合の激化と技術革新

-

大手IT企業やEVメーカー、さらには海外企業の進出により中国国内での競争が激しくなっています。競合環境が厳しさを増すほど、技術革新が進み、市場においてより洗練されたロボタクシーが登場する可能性が高まります。

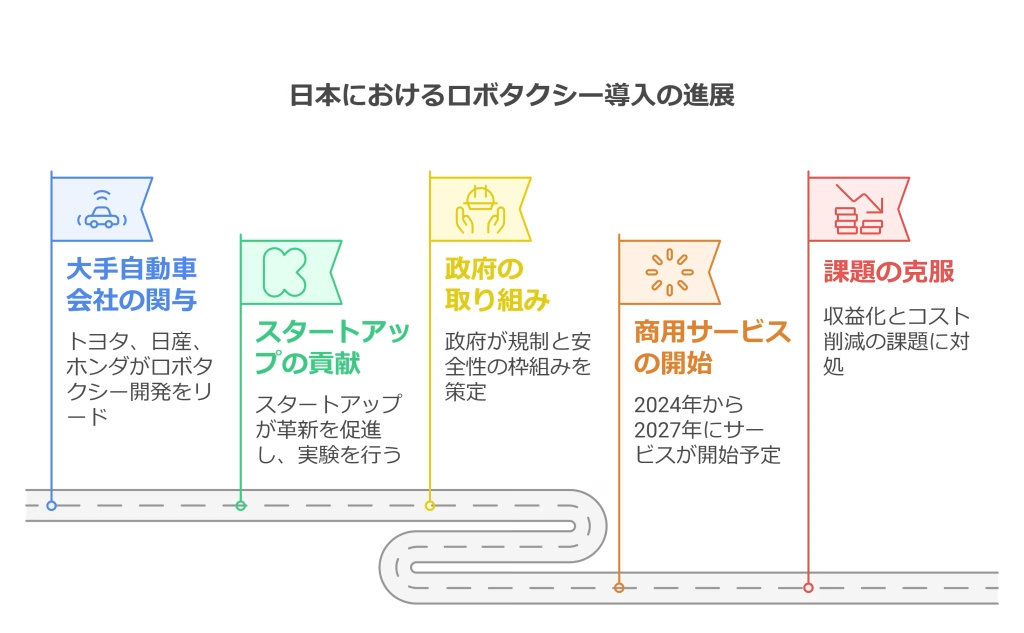

日本におけるロボタクシーの現状と導入計画

日本では、トヨタや日産、ホンダといった大手自動車メーカーが先頭に立ち、ロボタクシー開発を加速させています。さらに、自動運転技術のスタートアップ企業が自治体や政府機関と連携し、各地で実証実験を進めています。こうした動きが本格化することで、2024年から2027年頃を目途に商用サービスが立ち上がる見込みがあります。

- 大手自動車メーカーの取り組み

-

トヨタはPony.aiなどの海外企業との連携も深め、レベル4の完全自動運転技術の実現を目標としています。日産は政府との協調を図りながら、自動運転タクシーの商用化に向けて基盤づくりを進めています。ホンダは2026年に東京都内でのサービス開始を計画しており、地方への展開も視野に入れています。

- スタートアップの活躍

-

ティアフォーはオープンソースソフトウェア「Autoware」を軸に高度な自動運転技術を開発しており、2024年11月に事業化を目指しています。こうした新興企業の存在は、大手メーカーを含めた業界全体の技術革新を促す重要な役割を果たしています。

- 法規制と安全性への取り組み

-

日本政府は、ロボタクシーが関与する事故の原因を明確化するために独立した事故調査機関の設置を検討しています。法整備や責任範囲の明確化が進むことで、ロボタクシーの社会的受容性が高まり、サービスの拡大が期待できます。

- 収益化とコスト面の課題

-

ロボタクシーの開発や維持管理には多額の投資が必要ですが、サービス開始後の利用料金設定やコスト削減策をどう確立するかが焦点となります。事業者が収益性を確保できる運営モデルを構築できるか否かが、普及のスピードを左右します。

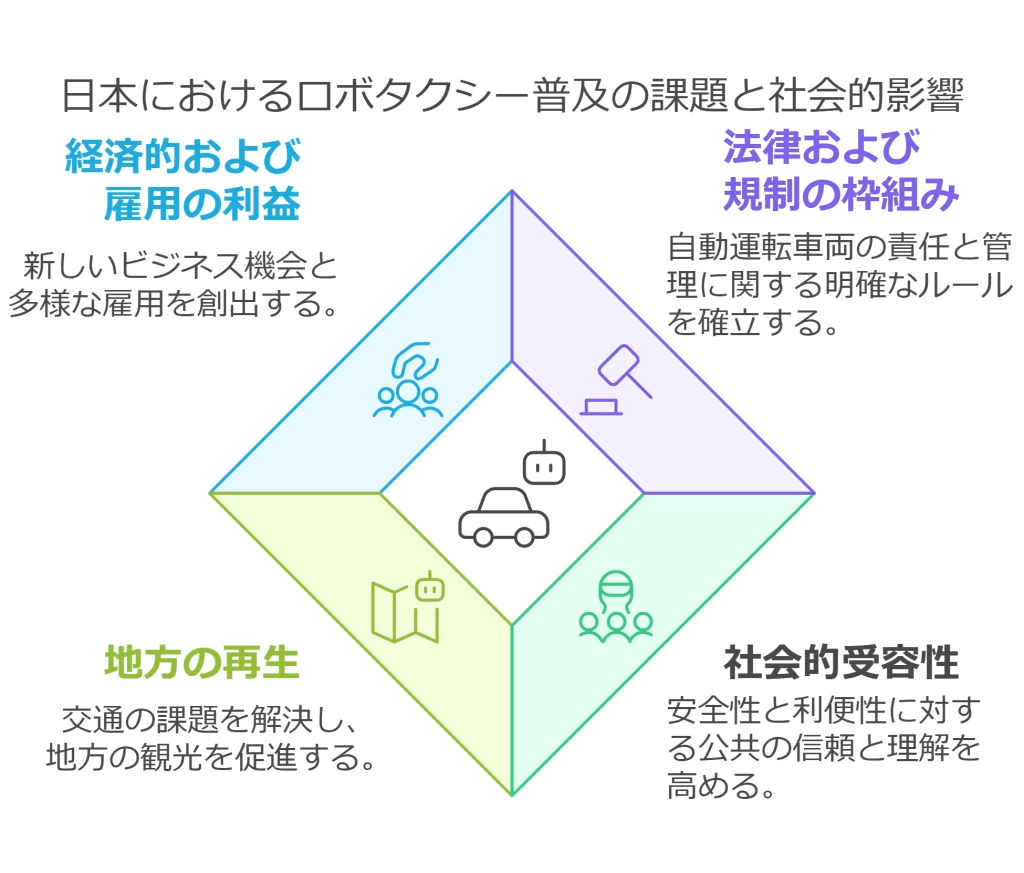

日本におけるロボタクシー普及に向けた課題と社会的インパクト

日本がロボタクシーを実用化し、広く普及させるにあたっては、いくつかの解決すべき課題が存在します。一方で、それらを乗り越えた先には大きな社会的インパクトも見込まれます。

- 法制度の整備

-

完全自動運転車両が事故を起こした際の責任の所在を明確にするほか、運行管理やメンテナンスに関わるルールづくりが急務です。国や地方自治体が協力して法規制を整え、事業者が安心して運営できる環境を作ることが求められます。

- 社会的受容性の向上

-

ロボタクシーが安全に運行できるという信頼感を高めるためには、実際の公道走行や実証実験の結果を広く周知することが重要です。特に高齢者や障害者など、移動に制約のある方々へのメリットを具体的に示すことで、利用促進と社会理解を深める機会が広がります。

- 地方創生と観光への寄与

-

地方では公共交通機関の維持が困難になりつつありますが、ロボタクシーが導入されれば、高齢化や過疎化による交通手段不足を解消できる可能性があります。さらに、観光地へのアクセスが容易になり、地域の魅力発信や観光客の増加につながることも期待されます。

- 経済的効果と雇用創出

-

ロボタクシーが普及すれば、自動車産業だけでなく関連するIT企業やシステム開発企業にもビジネスチャンスが生まれます。車両管理やメンテナンス、データ解析など多角的な職種が発展するため、高度人材の雇用拡大にもつながるでしょう。

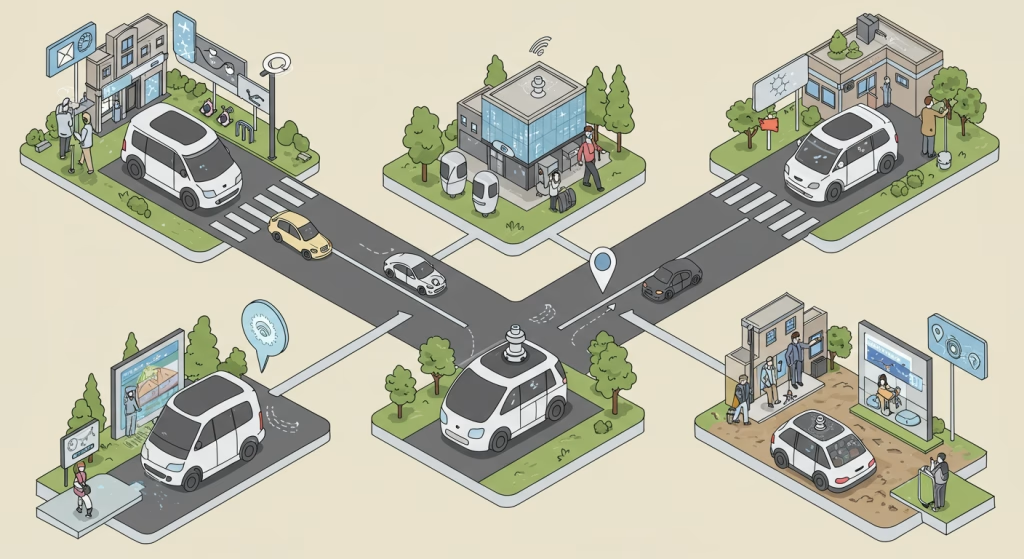

都市部から地方へ広がるロボタクシーの波

都市部では、交通量が多い環境での実証実験を通じてロボタクシーの技術的信頼性が日々高められています。この成果は地方へも波及し、移動手段が限られる地域にとっては大きなメリットとなる可能性があります。

- 観光地での実証事例

-

歴史的観光地や大型公園などを舞台に、観光客向けのロボタクシーサービスが試験的に導入されているケースが増えています。運転手が不要なため、利用者は簡単な操作だけで自由に移動でき、観光地巡りが効率化します。

- 公共交通機関の補完

-

鉄道やバスが通わないエリアでは、ロボタクシーが日常の買い物や通院などを支える新しい基盤としての役割を果たします。自治体が補助金や政策支援を行い、地域住民の足としての導入事例も想定されます。

- 地域経済の活性化

-

移動手段の充実により、観光客だけでなく、ビジネスパーソンの訪問や企業進出のハードルも低くなることが期待されます。地方創生の一環としてロボタクシーを積極的に取り入れることで、雇用創出や地域のブランド化が進む可能性があります。

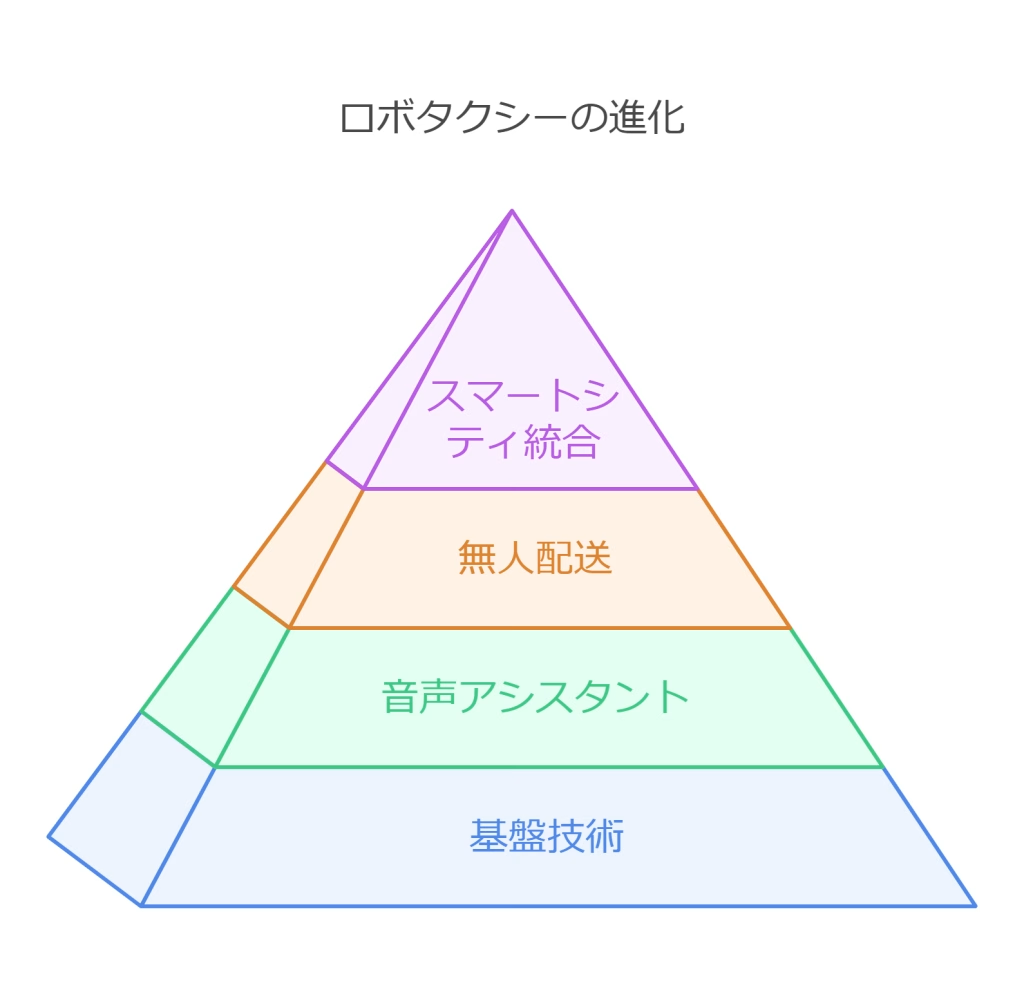

ロボタクシーの将来展望と先端技術の融合

ロボタクシーは今後、生成AIなどの最先端技術と一体化することで、さらに進化する見通しです。これにより、運行管理や乗客とのやりとりがよりスムーズになり、付加価値の高いサービスが誕生します。

- 運行最適化とデータ活用

リアルタイムで交通状況や気象情報を解析し、効率的なルートを瞬時に選択する技術が重要視されます。生成AIの活用により、大量の走行データを高速で処理して学習を進めることで、事故リスクの低減や渋滞緩和にも寄与できるでしょう。 - 音声アシスタントや多言語対応

利用者が音声指示やタッチ操作だけで目的地を設定できる仕組みが普及すれば、操作の手間が大幅に軽減されます。また、多言語対応が進めば、海外からの観光客にとっても利用がしやすくなり、サービスのグローバル化が進むと考えられます。 - 無人配送や物流への応用

ロボタクシーの技術は、人を運ぶだけでなく、荷物の配達や物流管理にも活用できます。人手不足が深刻な物流業界では、全自動運行の配送車やトラックが普及することで、コスト削減と効率化が同時に実現する可能性があります。 - スマートシティへの統合

街全体を高度にデジタル化し、さまざまなモビリティサービスが連携するスマートシティ構想が世界各地で進められています。ロボタクシーはその中核を担う技術となり、交通網の最適化や環境負荷の低減、都市機能の高度化などに大きく貢献するでしょう。

まとめ

ロボタクシーは、各国の技術開発や社会実装の状況に応じて異なる進展を見せながら、世界中でサービス開始に向けた準備が進められています。アメリカでは先進企業が中心となって商用運行を拡大し、中国では政府の支援とIT企業の力によって急速に普及が進んでいます。日本においても、トヨタや日産、ホンダなどが開発競争を繰り広げる一方、スタートアップ企業や自治体との連携によって実証実験が本格化しており、2024年から2027年にかけて商用化が期待されています。

しかしながら、技術的課題、法整備の遅れ、事故時の責任所在、社会的受容性の確立など、課題が山積しているのも事実です。今後は、政府や企業、自治体が一体となって安全性と利便性を両立する仕組みづくりを進めることが求められます。特に、高齢化が進む地域や公共交通の維持が難しい地方においては、ロボタクシーが新たな交通インフラとしての役割を果たす可能性が高く、移動の制約を解消するだけでなく、観光や地域振興にも寄与すると期待されています。

さらに、生成AIなどの高度なデータ解析技術や音声アシスタントの導入により、ロボタクシーが提供するサービスの幅は一段と広がりそうです。運行の最適化や乗客とのスムーズなコミュニケーション、多言語対応、観光案内機能など、未来のモビリティ社会では画期的な体験が実現するでしょう。今後も世界中での競争が激化しながら、ロボタクシーの技術やサービスは急速に進化すると見込まれます。安全性と実用性を両立させつつ、より豊かな移動の未来を築くために、官民問わず多様なプレーヤーが連携して取り組むことが不可欠です。

| 見出し | 内容概要 |

|---|---|

| ロボタクシーが注目を浴びる背景 | 自動運転技術の進歩やドライバー不足、高齢化社会への対応など、ロボタクシーが急速に注目を集める理由を紹介。 |

| アメリカにおけるロボタクシーの動向 | カリフォルニア州やテキサス州を中心に進む商用運行と実証実験、大手企業やスタートアップの参入状況などを解説。 |

| 中国のロボタクシー開発が急加速する理由 | 政府の支援やIT企業、EVメーカーによる大規模投資で普及が進む中国の最新事情と、今後の市場拡大を見据えた競争環境を解説。 |

| 日本におけるロボタクシーの現状と導入計画 | トヨタや日産、ホンダ、ティアフォーなどの企業の取り組みと、法整備や事故調査機関の設置など、国内での課題と対策を紹介。 |

| 日本におけるロボタクシー普及に向けた課題と社会的インパクト | 法制度整備や社会的受容性の向上、地方創生や観光促進など、ロボタクシーが実用化されることで期待される影響をまとめ、課題を整理。 |

| 都市部から地方へ広がるロボタクシーの波 | 大都市での実証結果が地方に波及し、公共交通不足解消や観光振興など、多様な効果が見込まれる導入の事例を紹介。 |

| ロボタクシーの将来展望と生成AIの融合 | 生成AIを活用した運行最適化や多言語対応、無人配送への応用など、ロボタクシーの技術的進化と社会実装の方向性を展望。 |

コメント