本記事は、エネルギー資源セクターがもつディフェンシブ性と、逆業績相場における投資対象としての有望性について詳しく解説しています。通常、エネルギーセクターは景気変動の影響を受けやすいとされますが、実は逆業績相場でも安定性を発揮することがあります。原油価格や地政学的リスク、エネルギーの不可欠な需要構造により、大手エネルギー企業は安定したキャッシュフローと配当を提供し、景気後退期にも耐性を見せます。さらに、公益企業や再生可能エネルギーに取り組む企業も注目の的であり、ESG投資の観点からも魅力が高まっています。加えて、逆張り投資家やバフェットのような長期志向の投資家がエネルギー株を選ぶ背景や、ポートフォリオにおける役割、資産分散の戦略についても具体例を交えて紹介しています。記事を読んだ後に、エネルギー資源セクターがいかにして景気低迷時にも安定した収益機会を提供するかを理解し、自身の投資戦略に応用できるようになることを目指しています。

景気後退時にも安定収益を期待できる投資先を理解できる

インフレや金利上昇に強い資産形成戦略を知ることができる

再生可能エネルギーやESG投資の将来性を把握できる

ポートフォリオ分散とリスク管理の実践的ヒントが得られる

長期的な視点での資産運用の重要性を確認できる

安定した配当収入によるキャッシュフロー構築の参考になる

逆業績相場とエネルギー資源セクターの関係

- 景気後退局面でも安定しやすい特性を理解する

- 市場の下落時におけるディフェンシブ性の重要性

- 世界的なエネルギー需給バランスへの影響を把握する

逆業績相場とは、企業の業績が全般的に低迷し始め、株価にも下落の圧力がかかる局面を指します。通常、成長が鈍化すると多くの株式が売り浴びせられる一方で、ディフェンシブとみなされるセクターは相対的に売り圧力が弱まりやすいのが特徴です。医薬品や生活必需品と並んで、エネルギー資源セクターもその本質的な需要が経済活動と切り離しにくい性質を持つため、逆業績相場でも一定の需要が見込まれるという見方があります。

実際、経済の冷え込みによって工場の稼働率が下がったり、個人の消費意欲が低下したりすることは、エネルギー需要を減らす要因にはなり得るものの、日々の生活や経済の基盤を支えているエネルギー供給そのものが一気になくなるわけではありません。そのため、完全な景気敏感株とは異なる立ち位置となり、投資家が逆業績相場でリスクヘッジを図る上で注目を集めるセクターです。

さらに、地政学的リスクなどを背景に一時的に原油や天然ガスの価格が高騰する局面では、エネルギー企業の収益が大幅に拡大する可能性があります。特に、ロシアからのエネルギー供給減少や中東情勢の変化などが重なった場合には、需要と供給のバランスが大きく乱れ、エネルギー価格の上振れ要因として機能することが多いです。こうした点から、逆業績相場でもエネルギー資源セクターが投資機会として浮上する余地が残されています。

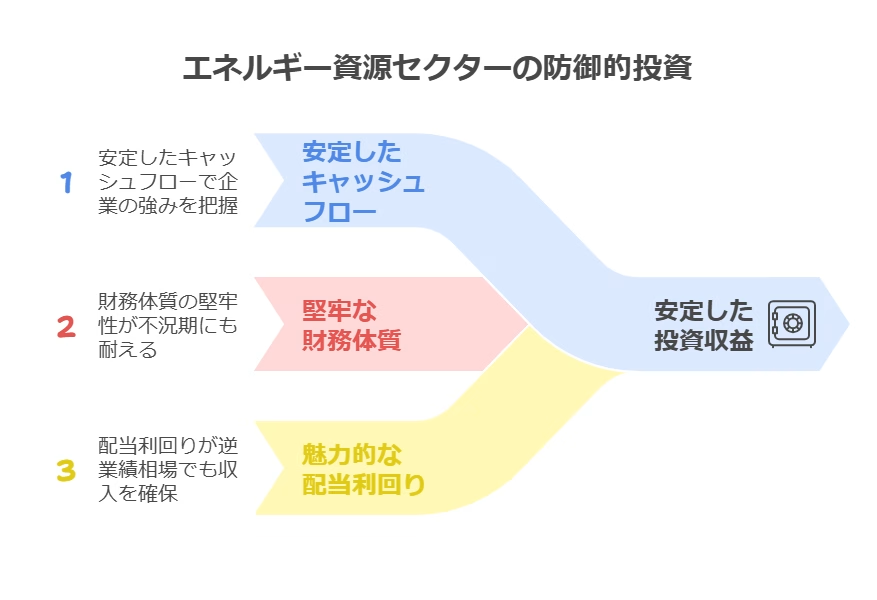

ディフェンシブ投資としてのエネルギー資源セクター

- 安定したキャッシュフローを持つ企業の強みを把握する

- 大手エネルギー企業が持つ財務体質の堅牢性を検討する

- 配当利回りの観点から魅力を評価する

ディフェンシブ投資とは、経済が不安定な状況やリセッション下でも比較的安定した収益や配当を得られる企業に投資する手法を指します。医薬品や日用品といった必需品に加え、エネルギー関連企業もその中に含まれる場合があるのです。理由としては、日常生活や産業活動においてエネルギー資源は欠かせない存在だからです。

特に、石油メジャーと呼ばれるエクソンモービルやシェブロンといった大手エネルギー企業は、世界規模での資源開発と販売ネットワークを持っています。彼らは過去の不況期においても、原油価格のボラティリティに耐えうるだけの多角化を図り、収益が大幅に落ち込みにくい体質を築いています。さらに、株主還元策として安定配当を維持する姿勢を打ち出している企業も多く、投資家が逆業績相場でも配当収入を確保しやすい点が評価につながっています。

また、電力やガスなどの公益企業も注目されるディフェンシブセクターの一角です。生活に必要不可欠なインフラを提供しているため、景気が落ち込んでも利用は継続されやすい特質があります。このように、ディフェンシブ性を持つエネルギー資源セクターの銘柄を選択することで、投資ポートフォリオのリスクを抑えつつ一定のリターンを狙うことが期待できます。

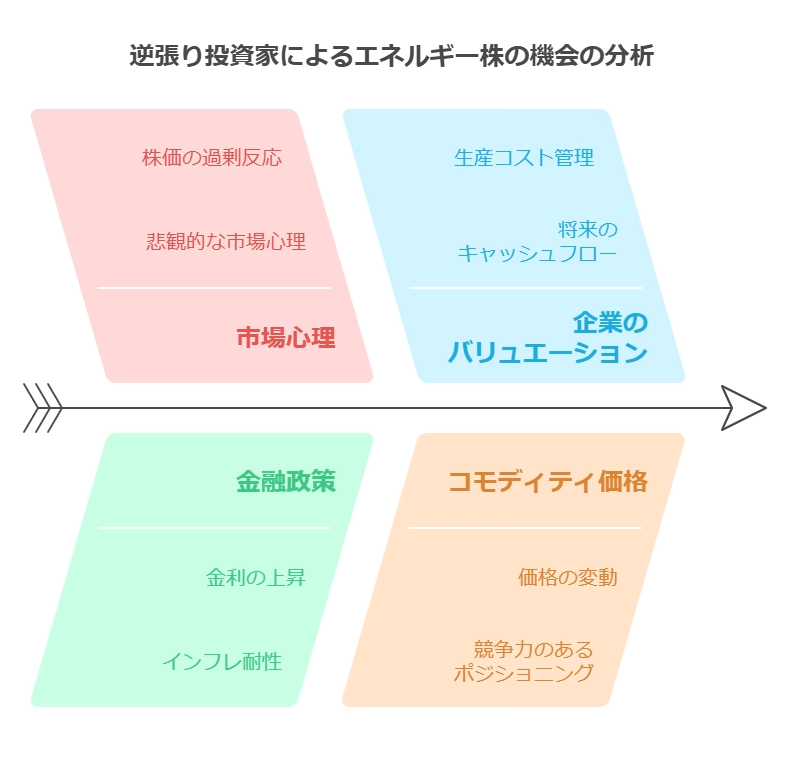

逆張り投資家の視点で見るエネルギー株

- 割安感のある銘柄を見極めるポイント

- 中央銀行の金融政策や金利動向との関連性

- バフェットなどの著名投資家の成功事例を参照する

逆張り投資家とは、市場心理が悲観的になって株価が大幅に下落した際に、企業の本質価値と比較して割安だと判断される銘柄を買う手法を好む投資家を指します。エネルギー資源セクターは、原油価格などのコモディティ価格の変動に大きく左右される面があるため、一度価格が崩れると過剰反応で売りが進みやすい特徴があります。しかし、その一方で企業のバリュエーションを冷静に分析してみると、将来的なキャッシュフローが期待できるケースが少なくありません。

特に、石油やガスの埋蔵量に余裕があり、効率的な生産体制を整備している企業は、価格低迷期にも生産コストを抑制しながら稼働を続けられます。その結果、逆業績相場やエネルギー価格下落局面でも相対的な競争力が確保でき、株価が大きく下がった際には逆張りの好機となることがあるのです。

さらに、逆張り投資家は金利動向を注視する傾向があります。金利が上昇局面に入ると、企業の資金調達コストが上がり、多くのセクターで利益率が圧迫されがちです。しかし、エネルギー企業の場合は原材料のコモディティ価格が上昇する局面も同時に見られ、インフレに強いビジネスモデルを持つ企業であれば利益を押し上げる要因となります。こうした複合的な視点から、逆張り投資家はエネルギーセクターの底値を拾おうとする動きを見せるのです。

再生可能エネルギーの台頭と投資の新潮流

- 従来の化石燃料からのシフトを意識する

- 再生可能エネルギー企業の成長性を評価する

- ESG投資の観点からの魅力を考える

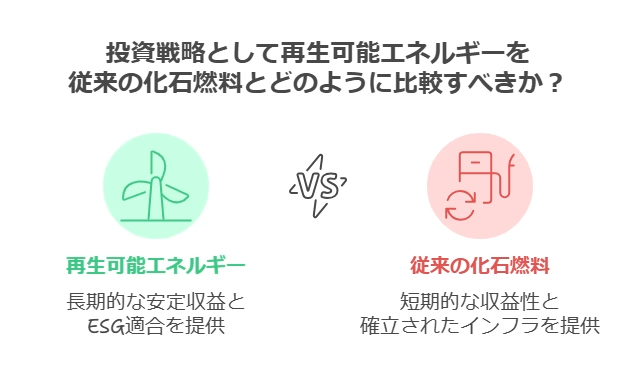

近年、化石燃料への依存を減らす試みが世界的に加速しており、クリーンエネルギーや再生可能エネルギーが一気に注目を浴びています。逆業績相場においても、環境関連の規制強化やクリーン技術への注目度上昇によって、再生可能エネルギー分野は投資家からの資金が流れ込みやすいという特徴があります。

風力発電や太陽光発電を手掛ける企業は、初期投資こそ大きいものの、一度安定した発電能力を確保すれば長期的に安定収益を得られるケースが増えつつあります。技術革新が進む中でコストも下がり、化石燃料と競争できる水準に近づいている領域も少なくありません。これにより、エネルギー資源セクターの中でも再生可能エネルギーに注力する企業を選定する投資家が増えています。

また、ESG(環境・社会・ガバナンス)投資の盛り上がりも大きな流れを作り出しています。社会的責任を果たす企業への投資意欲が高まり、クリーンエネルギー関連銘柄や環境対応技術を持つエネルギー企業が高いバリュエーションで取引されるケースもあります。こうしたムーブメントは短期的な景気変動に左右されにくい側面を持ち、逆業績相場においても一定の資金が流れ込む構造を生み出しているのです。

ポートフォリオ構築のポイントとセクターローテーション

- 資産の分散効果を狙う重要性

- 逆業績相場でのセクター切り替えを意識する

- エネルギー資源セクター比率の調整方法を考慮する

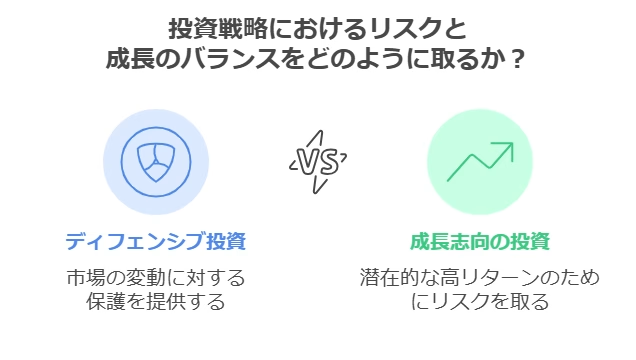

投資ポートフォリオを構築する際に、特定のセクターに過度に偏っていると、市場下落時のリスクが集中する恐れがあります。そこで、エネルギー資源セクターがディフェンシブ性を持つとはいえ、常に一定割合を保ちつつ、セクターローテーションのタイミングで比率を調整することが重要です。

セクターローテーションとは、景気サイクルの変動に合わせてパフォーマンスが期待できるセクターに資金が移動する現象を指します。景気後退が明確になると、ディフェンシブセクターや相対的に安定した収益を期待できる分野が注目されますが、同時に金利や為替レート、地政学リスクなどのマクロ要因も考慮する必要があります。

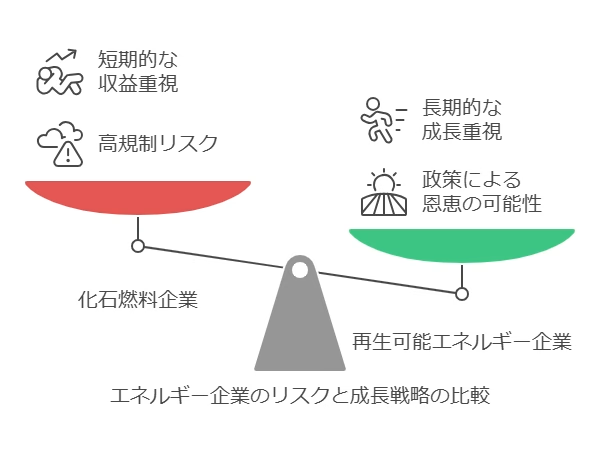

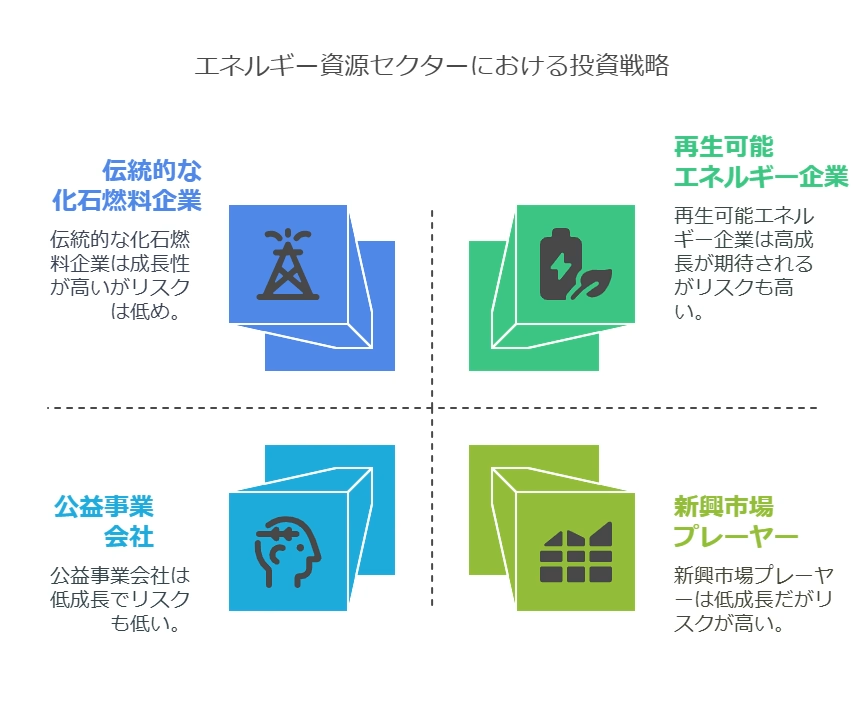

エネルギー資源セクター内でも、化石燃料の開発に特化した企業と、公益事業や再生可能エネルギーへ投資している企業では、リスクとリターンのプロファイルが大きく異なります。そのため、自身のリスク許容度に合わせて、ディフェンシブ色の強い大手石油企業や公益企業を中心に据えるのか、再生可能エネルギーの成長性を狙うのかを判断することが大切です。逆業績相場に入った際には、より守りを重視したディフェンシブ寄りの銘柄を増やすアプローチがしばしば取られますが、先行きの景気回復局面をにらんで割安水準にある成長銘柄を拾う戦略も考えられます。

リスク管理と長期的視点の重要性

- コモディティ価格変動リスクを認識する

- 政治的・規制的リスクへの備えを整える

- 長期的な成長ストーリーを見極める

エネルギー資源セクターには、他のセクター以上にコモディティ価格変動のリスクが存在します。たとえば、原油価格の急落は企業収益を大きく圧迫し、配当余力を奪う可能性があります。また、国際的な政治情勢や産油国の政策変更、さらにはOPECプラスなどの協調減産合意の行方などは、企業の業績に直接的な影響を及ぼします。そのため、短期的な値動きだけでなく、長期的にどのように価格が推移するかを予測する視点が欠かせません。

さらに、環境規制やカーボンニュートラルへの取り組みが進む中、化石燃料に厳しい規制が導入されるリスクも考慮する必要があります。CO2排出量に対する課税や、排出削減目標の強化などで企業が追加コストを負う場合、その企業の競争力が低下するおそれがあるからです。一方で、再生可能エネルギーやカーボンキャプチャー技術に注力している企業は、規制強化による恩恵を受けることもあります。

投資家にとって最終的に重要なのは、長期的な成長ストーリーを見据えることです。エネルギー資源は世界経済の根幹を支える存在であり続けるため、短期の価格変動に左右されず、自社の経営体質や技術力を高める企業を選び抜く必要があります。再生可能エネルギーの拡大や新技術の導入など、時代の変化に適応した企業ほど、逆業績相場でも強みを発揮すると考えられます。

今後の展望

- 長期投資としての可能性を再認識する

- 逆業績相場でも注目される背景を整理する

- 配当・キャピタルゲインの両面を狙う展望を描く

エネルギー資源セクターは、ディフェンシブ性と成長性の両面を兼ね備える可能性を秘めた分野です。景気後退期や逆業績相場においても、エネルギーは社会を維持するうえで欠かせないインフラであるため、一定の需要が見込めるという強みがあります。加えて、再生可能エネルギーの台頭やバフェットのような著名投資家のバリュー投資など、多様な切り口から注目を集め続けています。

とはいえ、コモディティ価格変動や地政学リスク、規制の変化など、セクター特有のリスクも多く潜んでいます。そのため、投資家はしっかりと市場の動向と企業のファンダメンタルズを分析し、無理のない資金配分で長期的な視点を持って取り組むことが大切です。配当収入とキャピタルゲインの両面を狙うアプローチも、エネルギー資源セクターでは有効に機能する可能性が高いでしょう。

今後は、エネルギーの安定供給を重視する動きと、温室効果ガス排出削減を目指す動きが同時進行で進むと考えられます。伝統的な化石燃料企業は、その間のバランスをどれだけ上手に取れるかが収益面の大きな鍵となり、再生可能エネルギーへ注力する企業は拡大する市場を取り込むチャンスを得られるはずです。逆業績相場でも粘り強く利益を狙えるよう、幅広い視点でセクターを捉え、自身の投資目的に合った銘柄を見極めることが成功への近道になるでしょう。

まとめ表

エネルギー資源セクターは、一般的な景気敏感株としての側面を持ちつつも、逆業績相場においては相対的に安定した投資対象となる特性があります。特に原油や天然ガスといった不可欠な資源への需要は景気の上下にかかわらず継続し、大手エネルギー企業は堅実な財務体質と高配当を武器に、ディフェンシブ銘柄として機能します。また、公益事業や再生可能エネルギーへの投資が進む中、ESGやインフレヘッジの視点からも重要性が増しています。投資家は、短期的な市場変動に惑わされず、長期的視野を持って資産配分を行うことが成功のカギです。ポートフォリオの分散やセクターローテーションを意識し、逆張り戦略の中でもエネルギー株をどう位置づけるかを見極めることが求められます。本記事を通して、エネルギー資源セクターが持つ多面的な魅力とリスク管理の重要性を理解し、経済的不安定時代においても持続可能な投資判断を行うヒントが得られるでしょう。

| 項目 | 内容の概要 |

|---|---|

| 逆業績相場とエネルギー資源 | 景気後退時でも需要が底堅く、大手エネルギー企業は安定配当が期待できる |

| ディフェンシブ投資の観点 | 生活や産業に欠かせないエネルギーは比較的需要が確保され、守りを意識した投資先として注目される |

| 逆張り投資家の視点 | コモディティ価格急落局面で割安となったエネルギー企業を拾う手法があり、将来キャッシュフローに期待 |

| 再生可能エネルギーへの注力 | ESG投資の流入や技術革新で成長機会を得やすく、中長期でのポートフォリオ拡充が狙える |

| セクターローテーションと分散 | 景気サイクルにあわせてエネルギー資源セクターの比率を調整し、他セクターとの分散効果を高める |

| リスクと長期視点 | コモディティ価格や規制リスクを考慮しつつ、将来的な需要を踏まえた投資判断が必要 |