本記事では、景気後退が懸念される経済環境の中で注目を集めている「情報通信セクター」について、そのディフェンシブ性と投資戦略を中心に解説しています。まず、通信サービスやインターネット関連は現代社会の基盤インフラとなっており、景気に左右されにくい需要が安定した収益を生み出すとされます。その安定性は、特に景気が悪化する局面で投資家からの注目を集め、高配当や低ベータ値を持つ銘柄が人気となります。

さらに、5Gやクラウド、AIといった新技術が通信セクターの成長ドライバーとして機能し、単なる守りの投資先ではなく、将来的なキャピタルゲインも狙える分野であることが強調されています。投資戦略としては、安定収入を得られる高配当株、リスク分散が可能なETF、成長性を秘めた中小型株の組み合わせが紹介されました。

また、競争激化や技術変化、規制対応、サイバーリスクといった業界特有の課題に対するリスクマネジメントの重要性にも触れ、企業分析や財務健全性の見極めが求められるとしています。最後には、経済的自由を目指す個人投資家が、通信セクターを活用して安定した収入と成長リターンの両立を図るための実践的なステップを提案しています。

生活必需インフラ株で資産防衛しながら配当収入を確保

5G・クラウドの成長性を取り込み中長期リターンを向上

リスク管理と分散で大きなドローダウンを回避し資産寿命を延伸

マーケットサイクルに応じた柔軟運用で精神的ストレスを軽減

経済逆風下で光る情報通信セクター

- 景気後退期でも需要が落ちにくい生活必需サービス

- 高配当と低β値で資産防衛に貢献

- 成長ドライバー(5G・クラウド・AI)が長期リターンを下支え

世界経済が減速する局面では、多くの投資家が「ディフェンシブ」なセクターに資金を移動させる傾向にあります。ディフェンシブとは、景気の影響を比較的受けにくく、安定した収益が期待できる業種のことを指します。その中でも、情報通信セクターは近年とりわけ注目を集めています。理由は明快で、通信やデータ関連サービスは現代社会において不可欠なインフラであり、景気の波に左右されにくいからです。

たとえば、スマートフォンやインターネット接続は、生活の基本的なインフラとして欠かせないものとなっており、景気が悪化しても利用を控える人は少ないでしょう。これにより、情報通信企業の収益は比較的安定し、配当も維持されやすくなっています。加えて、企業の業務形態の変化、特にリモートワークの普及やデジタルシフトの進展により、通信インフラやクラウドサービスへの依存度はますます高まっています。

さらに、5GやAI、IoTといった新技術の登場により、情報通信セクターは「守り」だけでなく「攻め」の顔も持つようになっています。これらの要素が絡み合うことで、情報通信セクターは経済的な逆風下においても、安定性と成長性を兼ね備えた魅力的な投資先となっているのです。経済の先行きに不安が広がる今こそ、このセクターの本質的な強さが試される局面であり、投資戦略において中心的な存在とする価値が十分にあります。

ディフェンシブ性の根拠と最新データ

- 通信サービス収益は世界で年CAGR2.9%成長見込み

- 高配当利回りと低PERで下値リスクを抑制

- 新興国でも設備投資が継続し需要を下支え

情報通信セクターがディフェンシブとされる最大の理由は、そのサービスが生活の基盤に直結している点にあります。たとえば、電話回線やインターネット、スマートフォンの通信サービスは、景気の良し悪しに関わらず消費者や企業から継続的に需要が発生します。これは水道や電気、ガスと同様、社会インフラに近い存在であることを意味しており、収益構造が極めて安定していることを裏付けています。

実際、世界の通信業界に関する調査によると、通信サービスの市場規模は2023年から2028年までの年平均成長率(CAGR)が約2.9%であると見込まれており、堅調な推移が予測されています。また、通信関連企業は高配当を維持する傾向にあり、株主還元を重視した経営が行われています。これにより、リスク資産の比率が高いポートフォリオにおいても、情報通信セクターを組み込むことでバランスを取る役割が期待されます。

さらに、通信業界の株価は一般的にベータ値が低めであることが多く、市場全体が下落する局面でも相対的に値動きが穏やかです。とくに景気後退時には、消費関連株や製造業株が大きく下落するのに対し、通信株は下落幅が抑えられる傾向があるため、資産を守る「防波堤」としての効果を発揮します。現在のような経済の不確実性が高まる環境下において、投資家が注目すべきセクターであることは間違いありません。

注目の成長ドライバー 5G・クラウド・AI

- 5G普及でARPUが上昇し新サービス創出

- クラウド需要拡大がデータセンター投資を加速

- AI導入で広告・顧客分析の収益効率が向上

情報通信セクターの中でも、特に注目されているのが「5G」「クラウド」「AI」という三つの成長ドライバーです。まず、5Gの商用化によって、通信速度と同時接続数が大幅に向上し、これまで不可能だったリアルタイム通信や遠隔医療、自動運転といった分野での実用化が急速に進んでいます。これにより、通信事業者は新たな収益源を獲得できる可能性が高まっています。

次にクラウドサービスの拡大です。企業のITインフラは、従来のオンプレミス型からクラウド型へと移行が進んでおり、これがデジタルトランスフォーメーションの加速要因となっています。クラウドを活用することで、企業は迅速なシステム構築と柔軟なリソース配分が可能になり、コスト削減と業務効率化を同時に実現できます。

さらに、AI技術の導入は、通信事業だけでなくデータ解析や自動化にも広がっており、広告配信の最適化、チャットボットによるカスタマー対応、設備管理の自動化など、幅広い分野での活用が進んでいます。これらの技術が組み合わさることで、情報通信セクターは今後も持続的な成長が期待される注目の投資対象となっているのです。

投資戦略 守りと攻めを両立する三つのアプローチ

- 高配当メガキャップ:NTT・KDDI・AT&Tなどで安定インカム

- グローバルETF:Vanguard Communication Services ETF(VOX)などで分散

- 成長中小型株:データセンターREIT・クラウドネイティブSaaSでアップサイド狙い

情報通信セクターへの投資においては、「守り」と「攻め」のバランスを取ることが長期的な成功の鍵となります。まず、安定性を求めるならば、高配当株への投資が有効です。特にNTTやKDDI、海外ではAT&Tやベライゾンといった老舗通信企業は、安定した収益基盤を持ち、毎年の配当を継続的に支払っていることで知られています。これにより、景気の変動に左右されにくい安定的なインカムゲインを得ることができます。

次に、ETF(上場投資信託)を活用する方法があります。Vanguard Communication Services ETF(VOX)やiShares Global Comm Services ETF(IXP)などは、複数の通信関連企業を組み込んでおり、個別企業のリスクを軽減しながら業界全体の成長を取り込むことができます。特に米国市場では、テック系の通信企業がETF構成比率に多く含まれており、グローバルな分散効果も期待できます。

そして最後に、将来性を重視する場合は、クラウドサービスやAI、5Gに特化した成長株への投資が魅力です。これには中小型のSaaS企業やデータセンター関連企業、通信インフラ開発企業などが含まれます。短期的な価格変動リスクはあるものの、長期視点で見れば大きなキャピタルゲインが期待できる分野です。これら三つのアプローチを組み合わせることで、景気変動への耐性を持ちながら資産を着実に増やすことが可能になります。

リスクと課題に備えるリスクマネジメント

- 価格競争・規制強化・技術陳腐化への対応が必須

- サイバーセキュリティ投資でブランド毀損を防止

- 供給網多様化と内部留保強化で資金調達難を緩和

情報通信セクターが持つディフェンシブ性の一方で、投資家が無視できないのが、業界特有のリスクと課題への対応です。まず、競争激化による価格下落リスクがあります。通信サービスは差別化が難しく、低価格競争が生じやすい市場です。そのため、特に中小規模の企業では利益率が圧迫され、経営の安定性が揺らぐ可能性があります。企業は、価格に頼らない高付加価値サービスの開発や顧客ロイヤルティの向上によって、持続的な競争優位を築く必要があります。

次に、規制強化への対応です。近年は個人情報保護やサイバーセキュリティに関する規制が世界的に強まっており、GDPR(EU一般データ保護規則)や各国の通信監視法などが企業のビジネスモデルに影響を及ぼしています。これに適切に対応しなければ、巨額の罰金やブランドの毀損につながるリスクがあります。企業には法令対応のためのシステム投資や人材育成が求められます。

さらに、技術革新への遅れも大きなリスクです。5G、AI、IoTなどの技術の進化は早く、それに適応できない企業は市場から取り残されてしまいます。業界内では、時代の先を読むR&D投資と、イノベーションを支える柔軟な組織体制の構築が生存戦略の要となります。

最後に、サイバーセキュリティの強化もリスクマネジメントの柱です。情報漏洩やランサムウェアによる攻撃は企業の信頼性を根本から揺るがしかねません。多層的なセキュリティ体制の構築や、AIを活用した脅威検知・対応の仕組みづくりが急務となっています。投資家は、企業の財務の健全性だけでなく、こうしたリスク対策の取り組み状況にも注目すべきでしょう。

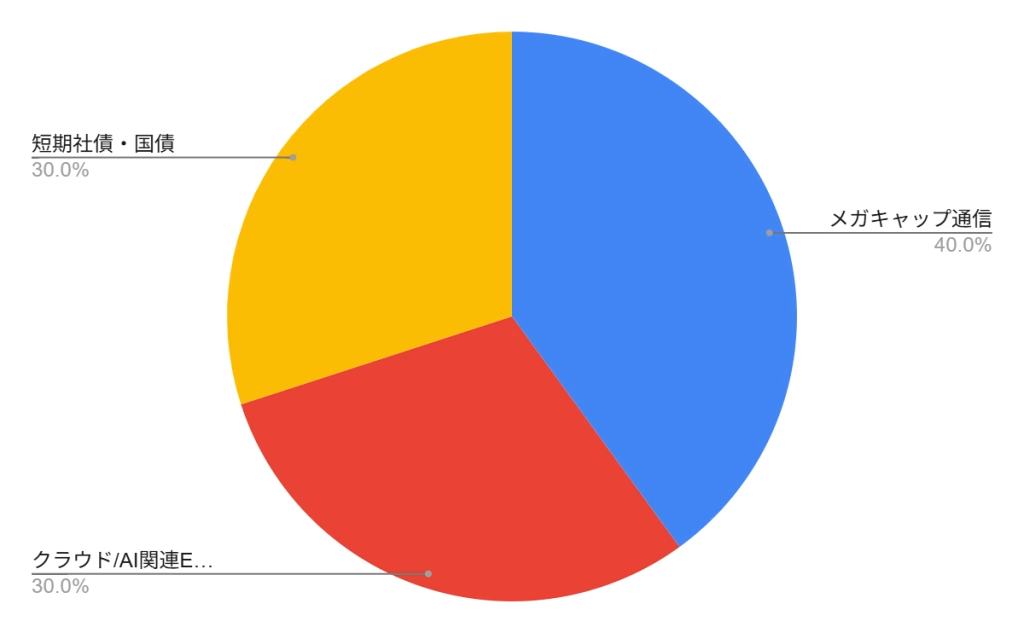

予測シナリオ別ポートフォリオ構築例

シナリオ1:浅い景気後退

| メガキャップ通信 | 40% |

| クラウド/AI関連ETF | 30% |

| 短期社債・国債 | 30% |

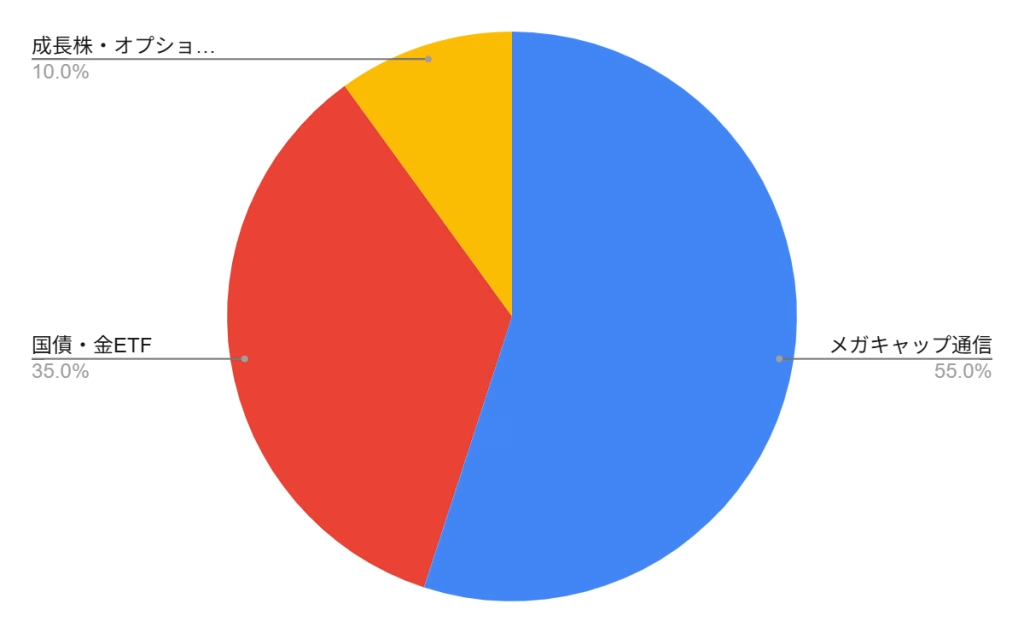

シナリオ2:深い景気後退

| メガキャップ通信 | 55% |

| 国債・金ETF | 35% |

| 成長株・オプションヘッジ | 10% |

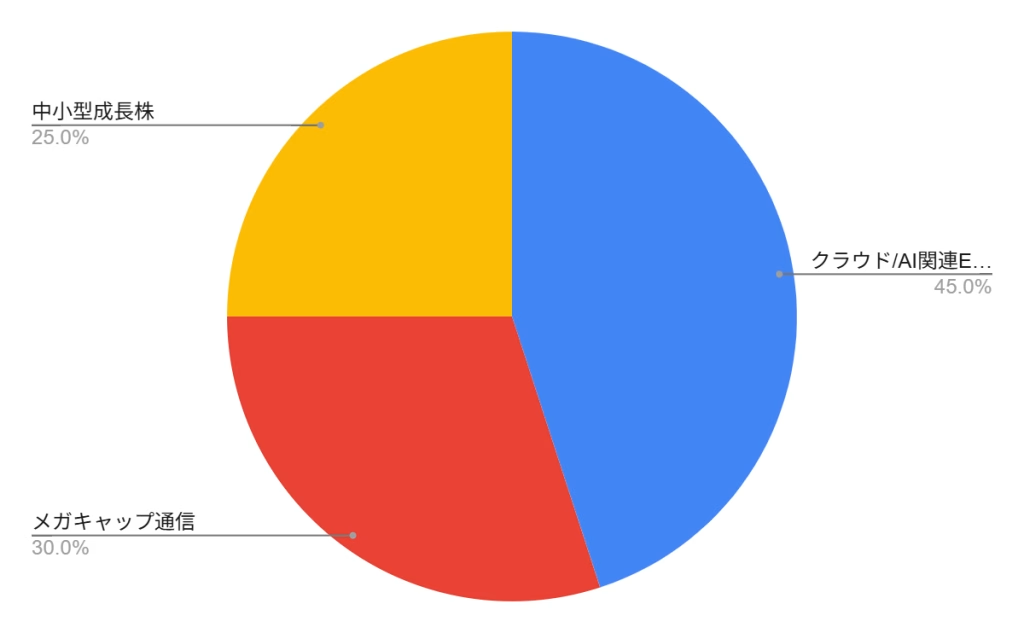

シナリオ3:早期回復

| クラウド/AI関連ETF | 45% |

| メガキャップ通信 | 30% |

| 中小型成長株 | 25% |

シナリオ分析で事前に配分を決めておけば、市場ショック時に感情的売買を避けられます。

済的自由に近づくための実践ステップ

- 毎月のキャッシュフローを高配当で底上げ

- 配当再投資と積立NISAで複利効果を最大化

- セクターローテーションで景気循環に対応

- リスク管理の徹底でドローダウンを抑制

経済的自由とは、働かなくても生活費をまかなえる収入源を持ち、自由な時間と選択肢を手に入れる状態を指します。その実現には、安定したキャッシュフローの確保と、資産を長期的に増やす仕組みが欠かせません。情報通信セクターは、その特性上、経済的自由を目指す投資家にとって非常に魅力的な手段のひとつです。

まずは、高配当株への投資によって、毎月の安定した収入を構築することが基本となります。NTTやKDDIなどの日本企業、またはAT&Tやベライゾンなどの米国企業は、安定したキャッシュフローを背景に毎年の配当を支払っており、インカムゲイン(配当収入)の柱として活用できます。得られた配当をそのまま再投資することで、時間とともに資産が複利的に成長し、経済的自由への加速度を高めることが可能です。

また、つみたてNISAやiDeCoなどの積立制度を活用することで、非課税の恩恵を受けながら投資を継続することができます。これらの制度は長期運用との相性がよく、コツコツと資産形成を進めたい個人投資家にとって強力な味方となるでしょう。

さらに、景気循環に応じて資産配分を調整する「セクターローテーション戦略」も重要です。景気拡大期にはグロース株を中心に、景気減速時にはディフェンシブな情報通信株へ比重を移すことで、リスクを抑えつつリターンを追求することができます。

最後に、リスク管理の徹底も忘れてはなりません。相場の下落局面では、感情的に売却することなく、長期的な視点を保つことが鍵となります。分散投資や資産の定期的な見直しを行い、ポートフォリオ全体の健全性を維持することで、経済的自由の実現が現実味を帯びてきます。

まとめ

情報通信セクターは、通信サービスやクラウド基盤が生活やビジネスのインフラとして根付いていることから、景気後退時でも需要が落ち込みにくいという特性があります。このような背景から、景気の波に左右されにくい「ディフェンシブ株」として、資産を守りたい投資家にとって魅力的な選択肢となっています。特に高配当を維持する大手通信企業は、インカムゲインを得ながら長期保有できるメリットがあります。

加えて、5Gやクラウド、AIの台頭により、通信セクターは守りだけでなく攻めの側面も持ち合わせるようになっています。これらの技術は、データ需要の増加やビジネスの効率化を促進し、企業の成長性を押し上げる要因として投資家に期待されています。

一方で、情報通信セクターには、競争の激化、技術の陳腐化、規制対応のコスト増、サイバーセキュリティといったリスクも存在します。投資の際には、企業の財務状況や市場環境の変化に柔軟に対応できるかどうかの見極めが必要です。

記事では、守りと攻めを両立した投資戦略として「高配当株」「ETF」「成長株」の3つを軸にする方法を提案。さらに、配当再投資や長期積立、景気循環に応じたセクター配分の調整を行うことで、安定した資産形成と経済的自由の実現に近づけることがまとめられています。

| セクション | 主なポイント | 投資家への示唆 |

|---|---|---|

| 情報通信セクターについて | 需要が景気に左右されにくい | ディフェンシブ枠に最適 |

| ディフェンシブ性 | 高配当・低βでリスク低減 | 長期安定収益源 |

| 成長ドライバー | 5G/クラウド/AIが牽引 | アップサイド狙い |

| 投資戦略 | 高配当+ETF+成長株 | 攻守バランス |

| リスク管理 | 価格競争/規制/サイバー | 企業選定の重要指標 |

| シナリオ別配分 | 景気シナリオ3通り | 感情に頼らない運用 |

| 実践ステップ | 配当再投資/複利活用 | 経済的自由への近道 |