本記事では、景気後退やインフレといった不確実な経済環境において、安定した投資先として注目される「食料品業界」の特性と戦略について詳しく解説しています。食料品は生活に欠かせない必需品であるため、経済状況にかかわらず一定の需要が維持されることから、同業界は「ディフェンシブセクター」に分類されます。特に、物価上昇局面では価格転嫁力やコスト管理能力が求められますが、大手食品メーカーはブランド力やスケールメリットを活かして、収益を安定的に確保する力を持っています。

また、個別企業への直接投資だけでなく、ETFや投資信託を活用した分散投資の重要性や、配当収入を軸にした長期的な資産形成方法についても紹介しています。さらに、今後の市場動向として、原材料コストの上昇、消費者の嗜好変化、ESG対応といったリスク要因にも目を向け、投資家がとるべきリスクマネジメントの方法を提案しています。食料品業界は、安定収益・高配当・インフレ耐性を兼ね備えた投資対象として、将来にわたって注目される分野であることがわかります。

景気変動に左右されない安定収益源を確保できる

配当再投資による複利効果で資産形成が加速する

生活必需品セクターへの投資で精神的な安心感が得られる

ETF活用で手間を最小化しながら分散投資が可能になる

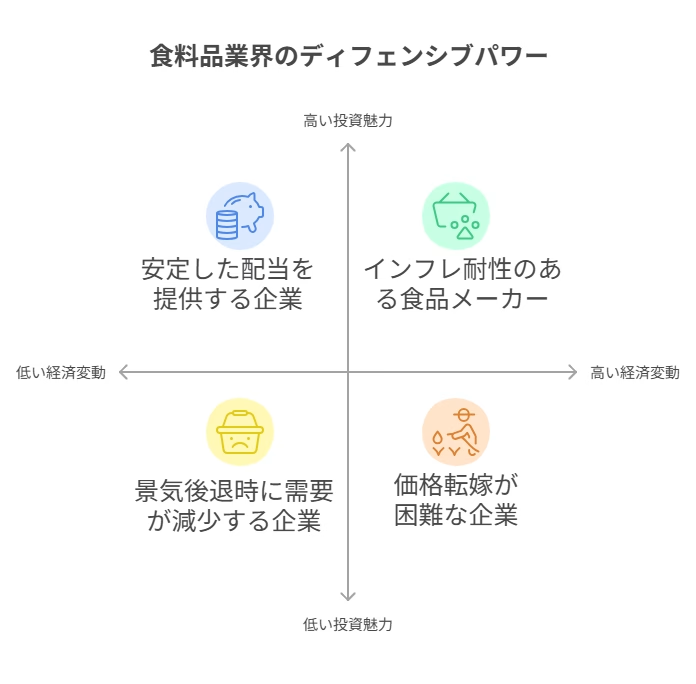

食料品業界が持つディフェンシブパワー

- 景気後退やインフレ局面でも需要が安定

- 生活必需品としての継続的な購入行動

- 長期投資家にとって心強いリスクヘッジ対象

経済が不安定な状況にあるとき、多くの投資家が注目するのが「ディフェンシブセクター」です。その中でも特に重要な役割を果たしているのが、食料品業界です。食料品は人々が日常的に必要とする生活必需品であり、景気の良し悪しにかかわらず一定の需要が見込まれます。経済が好調なときにはもちろんのこと、景気後退やインフレが進行する局面でも、食料品の購買行動が大きく減ることはありません。

このような背景から、食料品業界に属する企業の株式は「ディフェンシブ株」としての特徴を持ちます。安定した売上と利益を確保しやすく、企業によっては長期的な配当の維持や増配を実現しているケースもあります。とりわけ高齢化が進み、安定志向の強い日本の投資家にとって、こうした企業はリスクを抑えながら資産形成を行ううえで魅力的な投資先となります。

また、現在のようにインフレ圧力が高まり、物価全体が上昇する時代においても、食料品業界は比較的柔軟に対応できる体質を持っています。例えば、大手食品メーカーはブランド力を武器に、原材料コストの上昇分を価格に転嫁することが可能です。これは収益性を保つうえで非常に重要な要素であり、他の業種と比べてもインフレ耐性が高いと評価される理由のひとつです。

この章では、食料品業界が持つ「ディフェンシブパワー」について、その構造的な強みと経済変動に対する耐性、そして投資対象としての安定性に着目し、今後の資産形成においてなぜ重要な役割を果たすのかを丁寧に解説していきます。

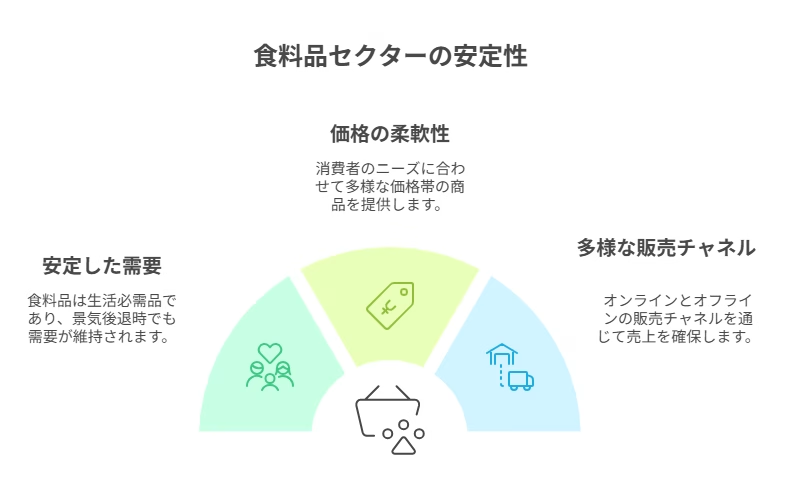

食料品セクターが景気後退に強い三つの理由

- 生活必需品としての安定需要

- 消費者ニーズに合わせた価格帯の柔軟性

- 多様な販売チャネルによる売上確保

景気後退局面では、多くの産業が売上の減少や利益率の悪化に直面しますが、食料品セクターはその影響を比較的軽微に抑える力を持っています。第一の理由は、食料品が生活必需品であるという本質的な特性です。たとえ家計が苦しくなったとしても、人は食事をしなければならず、食料品への支出は最後まで削られにくい傾向にあります。これにより、景気が悪化しても一定の需要が維持され、企業の収益が大きく落ち込むリスクを回避できます。

第二の理由は、価格帯の柔軟性です。食料品メーカーや流通業者は、消費者のニーズに応じて多様な価格帯の商品を展開しています。不況時には高価格帯商品の売上が落ち込む一方で、プライベートブランドや大容量のコストパフォーマンスに優れた商品が選ばれる傾向があります。このような戦略的な商品展開が、売上の底支えに繋がるのです。また、企業側もコスト管理を強化し、利益を確保する体制を整えています。

第三の理由は、販売チャネルの多様化です。近年では、従来のスーパーマーケットやコンビニエンスストアに加えて、ネットスーパーや食品専門のECサイトなどが急速に拡大しています。これにより、消費者は外出を控えるような状況下でも必要な食料品を手軽に購入できるようになり、業界全体として安定した売上を維持できる仕組みが整っています。

これら三つの理由により、食料品セクターは景気後退時でも相対的に強く、リスク回避を考える投資家にとって魅力的な選択肢となっています。安定性と柔軟性を兼ね備えたこのセクターは、厳しい経済環境下でも持続的な成長を支える基盤を有しているのです。

- ディスカウントストアのプライベートブランド

- 価格据え置きの定番商品

- まとめ買い需要に対応した大容量パック

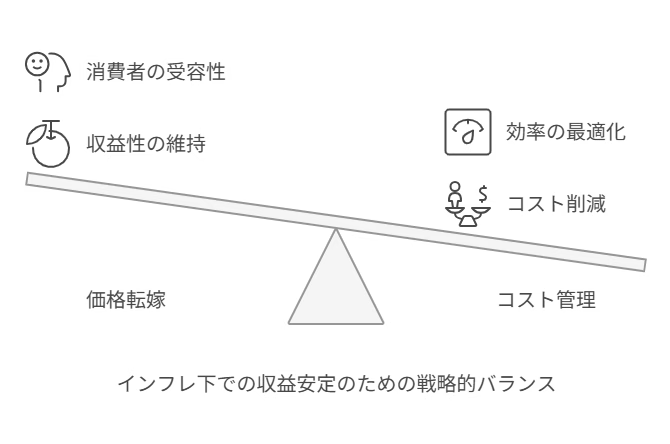

インフレ環境下で光る価格転嫁とコスト管理

- 原材料費の高騰を価格へ転嫁する力

- 自社物流や契約農家との連携によるコスト抑制

- ブランド力と消費者の信頼が収益安定を支える

インフレ環境では、原材料費やエネルギーコスト、物流費の上昇が企業の利益を直撃します。しかし、食料品業界の中でも特に大手企業は、このようなコスト上昇に対して柔軟に対応できる構造を持っています。代表的な手法が「価格転嫁」です。ブランド力を有する企業であれば、商品価格を値上げしても顧客離れが起こりにくく、結果として収益性を維持しやすくなります。

たとえば、調味料や飲料、加工食品などのカテゴリーでは、「このブランドでなければ味が決まらない」「品質が安定している」という消費者の信頼感が価格上昇の受容性を高めています。これが価格転嫁の成功を後押しし、インフレ下においても利益を守る要因となっています。

さらに、食料品メーカーはコストコントロールの面でも優れた対応力を示しています。大量仕入れによるスケールメリットを活かし、原料価格の変動リスクを抑える長期契約の活用や、自社物流の強化による流通コストの最適化が進められています。また、契約農家との連携により安定した仕入れ体制を築き、供給リスクを最小化しています。

一方で、価格を上げる際には消費者の生活への影響を配慮する必要もあり、値上げのタイミングや告知方法には慎重な対応が求められます。そのため、パッケージのリニューアルや容量調整、セット販売など、消費者に負担を感じさせにくい工夫も重要です。

このように、食料品業界はインフレ環境下においても、価格転嫁力とコスト管理の両面で高い対応力を持っています。これにより、収益の安定性が保たれ、投資先としての魅力がさらに高まるのです。企業の戦略的な価格設定能力は、インフレに対する大きな防波堤として機能しているといえるでしょう。

投資家が注目すべき食品企業と銘柄例

- 国内外で安定基盤を確立した大手メーカー

- 成長市場を開拓する健康志向ブランド

- 新興国ニーズを取り込むグローバル企業

代表的な企業には次のような銘柄があります。

- 国内

-

- 味の素

- 山崎製パン

- キッコーマン

- 海外

-

- コカコーラ

- ペプシコ

- ネスレ

これらの企業は長期にわたり増配を継続し、株主還元に積極的です。特にコカコーラとネスレは、ブランド力と世界規模の販売網を武器に安定収益を上げています。国内勢は人口減少の課題に対応するため、機能性食品や海外展開で成長機会を模索しています。

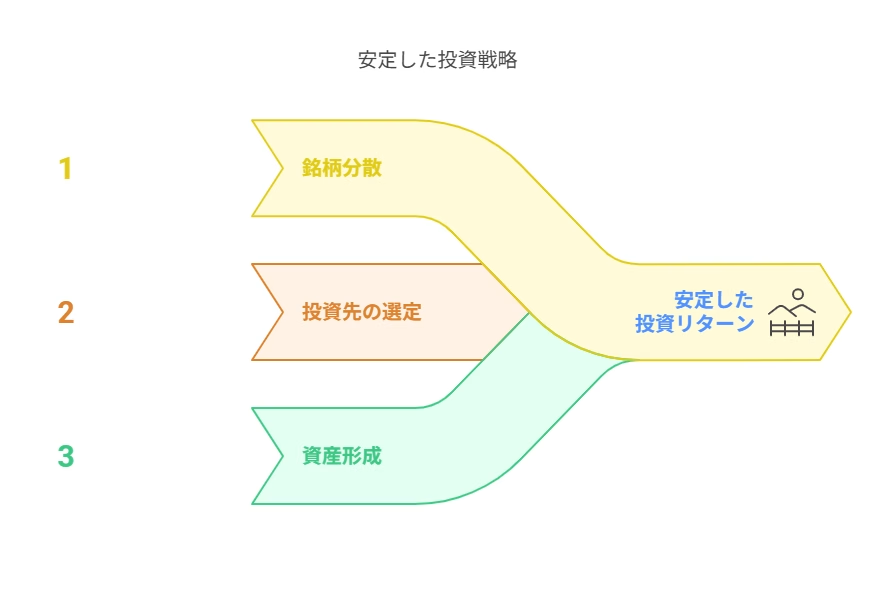

ETFとファンドを活用した分散投資戦略

- 食料品セクター全体に広く投資できる手段

- 個別銘柄リスクを抑えつつ安定したリターンを狙える

- 少額から始められる長期的な資産形成の選択肢

景気後退やインフレといった不確実な経済環境下では、リスク分散を意識した投資が重要です。その中でも、ETF(上場投資信託)や投資信託は、食料品セクターを含むディフェンシブセクターへの分散投資を実現するうえで非常に有効な手段です。特定の企業に投資する個別株と比べて、業界全体の動向に基づく運用が可能なため、安定的なリターンを狙いやすくなります。

たとえば、Consumer Staples Select Sector SPDR Fund(XLP)やiShares Global Consumer Staples ETF(KXI)などのETFは、コカ・コーラやネスレ、プロクター・アンド・ギャンブルといった世界的大手企業を含んでおり、広範な銘柄に一度に投資できる点が魅力です。また、投資信託であれば、毎月の積立などで少額から長期的に資産形成が可能です。

さらに、ETFは市場で株式のように売買できるため、柔軟な取引が可能であり、相場の動きに応じた迅速な対応もできます。ファンドによっては、配当金を再投資して運用効率を高める仕組みも用意されています。こうした商品を活用すれば、インフレや景気後退といった局面でも安定感のある投資運用が可能になります。

- ETF選定ポイント

-

- 信託報酬の低さ

- 組入上位銘柄の地域・業態バランス

- 過去の分配金推移

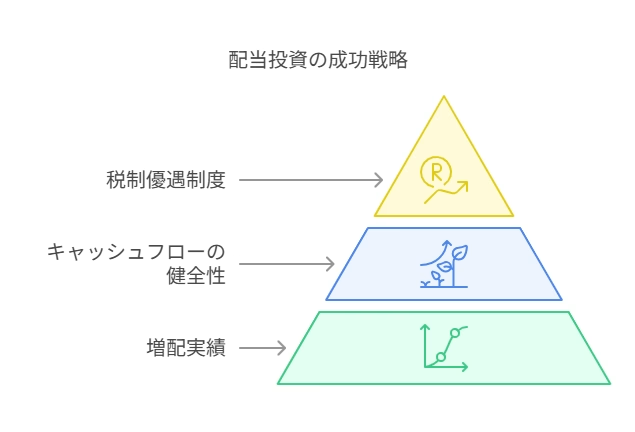

配当という安定収入を得るためのポイント

- 増配実績と配当性向をチェックする重要性

- キャッシュフローの健全性が継続配当の鍵

- 税制優遇制度を活用して手取り収入を最大化

景気が不安定な局面においても、定期的に収入が得られる「配当」は、投資家にとって非常に心強い存在です。特に食料品業界の企業は、成熟したビジネスモデルを持つケースが多く、安定的なキャッシュフローを背景に、堅実な配当政策を継続している傾向があります。そのため、長期投資を志す方にとって、配当収入は経済的自由への道を支える一つの柱となります。

まず注目すべきは、過去の増配実績と配当性向です。毎年着実に増配している企業は、株主還元に前向きであることの証であり、長期保有に適した対象といえます。加えて、利益のうちどの程度を配当に回しているかを示す配当性向も重要です。これが極端に高すぎる場合、無理な還元になっていないか注意が必要です。

次に確認すべきは、企業のキャッシュフローの健全性です。利益があっても現金が不足していては安定した配当を維持できません。食品メーカーの多くは継続的な需要を背景に安定収益を確保しており、フリーキャッシュフローの面でも信頼性があります。

また、日本ではNISA(新しいNISA制度含む)やiDeCoといった税制優遇制度を活用することで、配当にかかる税負担を軽減することができます。これらの制度を上手に活用することで、実質的なリターンを高めることができ、投資効率も向上します。

このように、配当重視の投資は、資産の増加と同時に、安定した生活基盤を築くための確かな手段といえるでしょう。

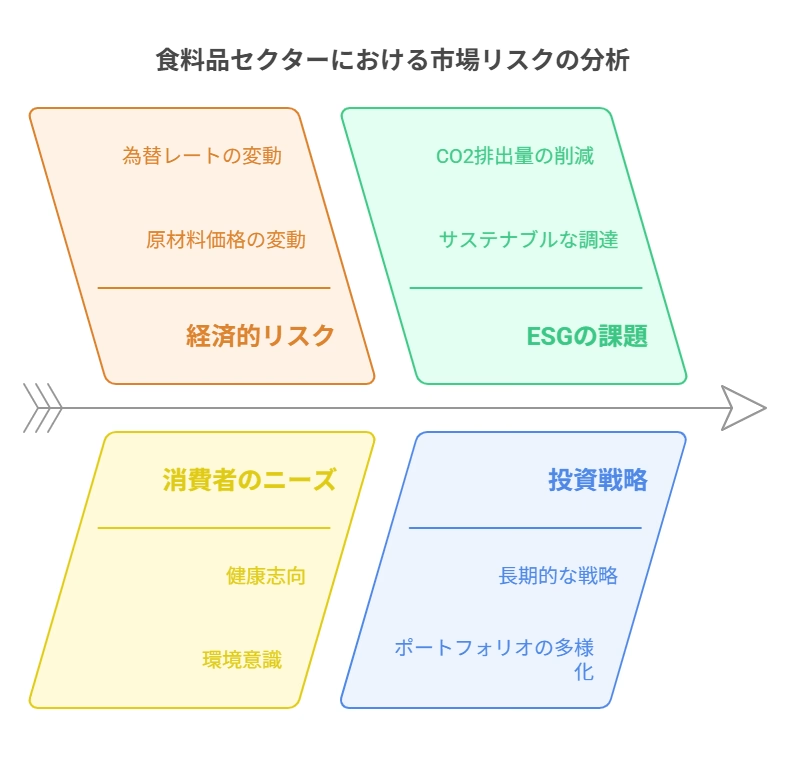

今後の市場動向とリスクマネジメント

- 原材料価格や為替の変動によるコストリスク

- 消費者ニーズの変化と健康志向の加速

- ESGやサステナビリティ対応が求められる時代へ

食料品セクターは景気後退やインフレに強いとはいえ、今後の市場環境においても無風でいられるわけではありません。特に、原材料価格の高騰や為替の急変動、物流網の混乱など、グローバルな供給チェーンに依存するビジネスモデルには特有のリスクが存在します。これらの外部要因は短期的に企業のコスト構造に大きな影響を与えるため、価格転嫁が難しい局面では利益の圧迫が避けられません。

さらに注目すべきは、消費者ニーズの変化です。近年は健康志向や環境配慮、時短ニーズが高まり、従来型の商品や販売手法だけでは競争力を維持しづらくなっています。特に若年層や共働き世帯では、低糖質・無添加・オーガニックといった付加価値の高い商品が支持されており、企業は商品ラインの刷新やブランド戦略の見直しを求められています。

また、ESG(環境・社会・ガバナンス)対応の遅れは、企業価値の毀損につながる可能性があり、グローバル市場では投資家からの信頼性を問われる時代です。サステナブルな調達、生産工程でのCO2削減、従業員の労働環境への配慮など、広範な取り組みが企業評価に直結しています。食料品業界もこの流れに対応していくことが今後の成長に欠かせない要素となるでしょう。

こうしたリスク要因に対して、投資家が行うべきリスクマネジメントとしては、業績安定性だけでなく企業の中長期戦略やESG方針の確認、さらにはETFなどを活用した銘柄分散が挙げられます。短期的な業績変動に一喜一憂するのではなく、10年先を見据えた投資判断が求められる局面です。

このように、食料品セクターも時代とともに変化するリスク環境に直面していますが、その変化を適切に捉えた企業と付き合うことで、投資家にとっては今後も安定した収益源を確保する機会となるでしょう。

まとめ

食料品業界は、経済環境が不安定な時期でも需要が減少しにくいという特性を持つため、ディフェンシブセクターとして投資家から高い評価を受けています。景気後退時でも生活必需品である食料品は継続して消費され、企業は安定した収益を確保しやすい環境にあります。加えて、インフレ時にも原材料価格の上昇分を消費者価格に転嫁できる「価格転嫁力」が企業の利益維持に貢献しています。

本記事では、個別企業投資に加えてETFや投資信託といった分散手法の活用法、さらに配当収入を活かした安定的な資産形成の具体策についても取り上げました。消費者の健康志向や環境配慮といったニーズの変化にも柔軟に対応できる企業への投資が、今後ますます重要になります。ESG要素や企業の中長期戦略も投資判断のカギとなります。

総じて、食料品業界はリスクを抑えながらも安定したリターンを期待できる分野であり、長期投資を目指す個人投資家にとって、今後もポートフォリオの中核となりうる重要な投資先であるといえるでしょう。

| セクション | 主な内容 |

|---|---|

| 特徴 | 食料品セクターの構造的強み |

| 景気後退に強い理由 | 必需性・価格柔軟性・チャネル多様化 |

| インフレ下の戦略 | 価格転嫁力とコスト管理 |

| 注目銘柄 | 国内外の代表的企業例 |

| ETF戦略 | 分散と低コスト投資 |

| 配当ポイント | 増配実績と税制活用 |

| 市場動向とリスク | 原料高・競争・ESG |