テスラは電気自動車のパイオニアとして世界的に知られていますが、近年は自動運転技術の高度化や新たな低価格モデルの導入に注力していることでも注目を集めています。特に、完全自動運転タクシー(ロボタクシー)を活用した新事業の計画と、2024年第4四半期決算において明らかにされた2025年前半の低価格モデル投入の見通しは、多くの投資家や消費者にとって興味深い話題になっています。また、為替レートの変動によって市場環境が大きく揺れ動く中、円安がEVの普及や価格設定にどのような影響をもたらすかも見逃せないポイントです。ここでは、テスラが描く自動運転タクシーの近未来像と、低価格モデル投入の背景、さらに円安による市場影響などを多角的に検討しながら、2025年以降のEV市場がどう変化していくのかについて詳しく解説します。

テスラの自動運転タクシー計画

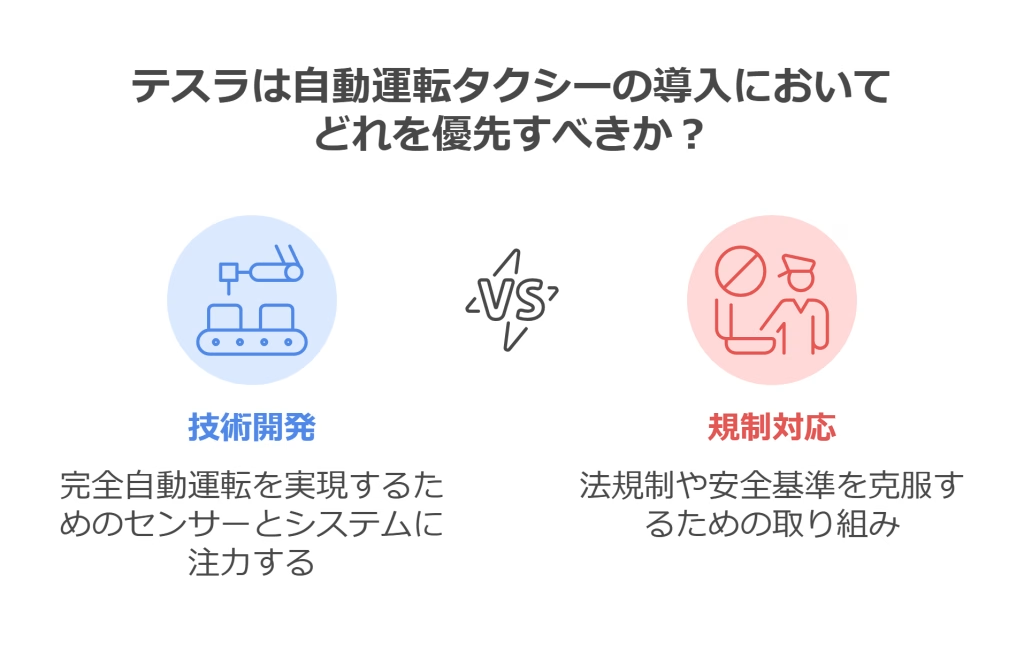

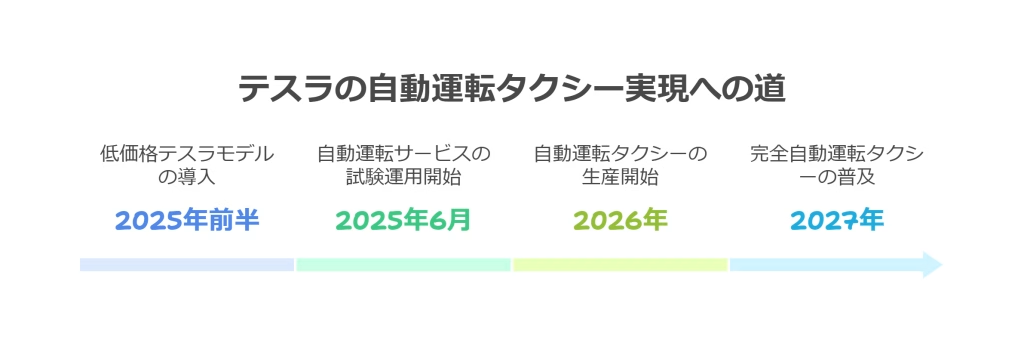

テスラは近年、完全自動運転を目指した技術開発を積極的に進めています。自社の電気自動車に搭載されるセンサーやカメラ、各種制御システムを組み合わせることで、従来の運転手を必要としない完全無人タクシーを実現しようとしているのです。特に、2026年に生産を開始し、2027年にはハンドルやペダルさえ備えない「サイバーキャブ」と呼ばれる新型車両が公道を走る未来像が示されています。

- 運転手を配置する必要がなくなることで、運行コストが大幅に削減される見通しです。

- スマートフォンなどで呼び出すオンデマンド方式が普及すれば、公共交通機関の補完として大都市部を中心に利用が拡大すると考えられます。

- 車両同士がネットワーク化されることで、走行データをリアルタイムに共有し、安全性や効率性を大幅に高めることが可能です。

テスラの自動運転計画に対する期待は大きい一方で、実際に公道を走行するには法規制や安全面での厳しい審査をクリアする必要があります。ハンドルやペダルのない車両を合法的に走らせるためには、既存の交通ルールや車両安全基準を大きく見直さなければなりません。こうした課題をどのように解決していくかは、テスラだけでなく自動運転分野全体に共通する大きなテーマです。

2024年第4四半期決算で示された低価格モデル投入の見通し

テスラは、これまで高価格帯のモデルSやモデルX、そしてミドルレンジ向けのモデル3やモデルYを中心に展開してきました。しかしEV市場が拡大するにつれ、価格面での敷居を下げることで新たな顧客層を開拓し、さらなるシェア獲得を目指す必要性が高まっています。

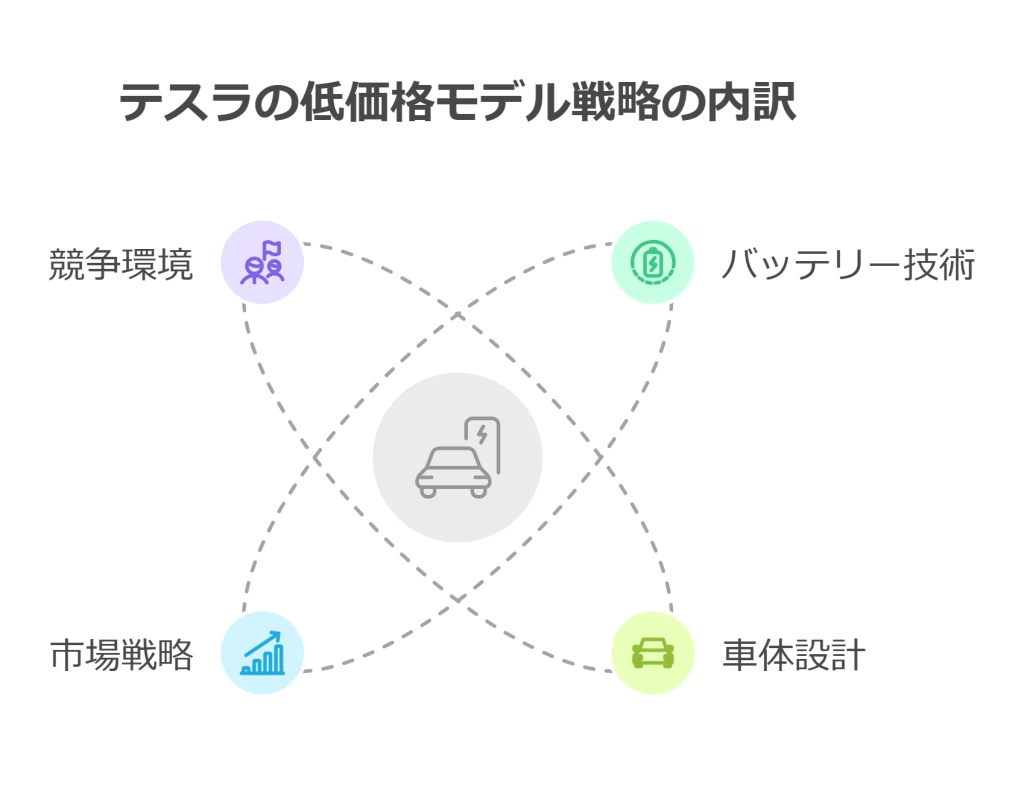

このような背景の下、2024年第4四半期決算の場で、テスラは2025年前半に全く新しい低価格モデルを投入する計画があることを正式に明らかにしました。具体的には、北米市場で補助金が適用された場合には3万ドルを下回り、海外市場では2万5000ドル(約18万元)程度の価格設定を目標としているといいます。仮に補助金なしでも3万7499ドル程度に抑えられる可能性が示されており、コストパフォーマンスを重視する消費者層にとって大きな魅力となるでしょう。

- バッテリー技術のさらなる進化を前提とし、低コスト化を図りながらも一定以上の航続距離と性能を両立させる見通しです。

- 中型から小型の車体設計を想定し、都市部での取り回しや駐車のしやすさを重視しています。

- これまでの高級感やブランド力だけでなく、実用性と経済性を前面に押し出すことで、ファミリー層や初めてEVを購入する層への訴求力を強化します。

この低価格モデル投入は、テスラがこれからのEV市場で覇権を維持するための重要戦略といえます。中国のBYDなど、低価格帯を中心に急速にシェアを伸ばしている企業も存在するなか、テスラがどのように差別化を図っていくかが注目を集めています。

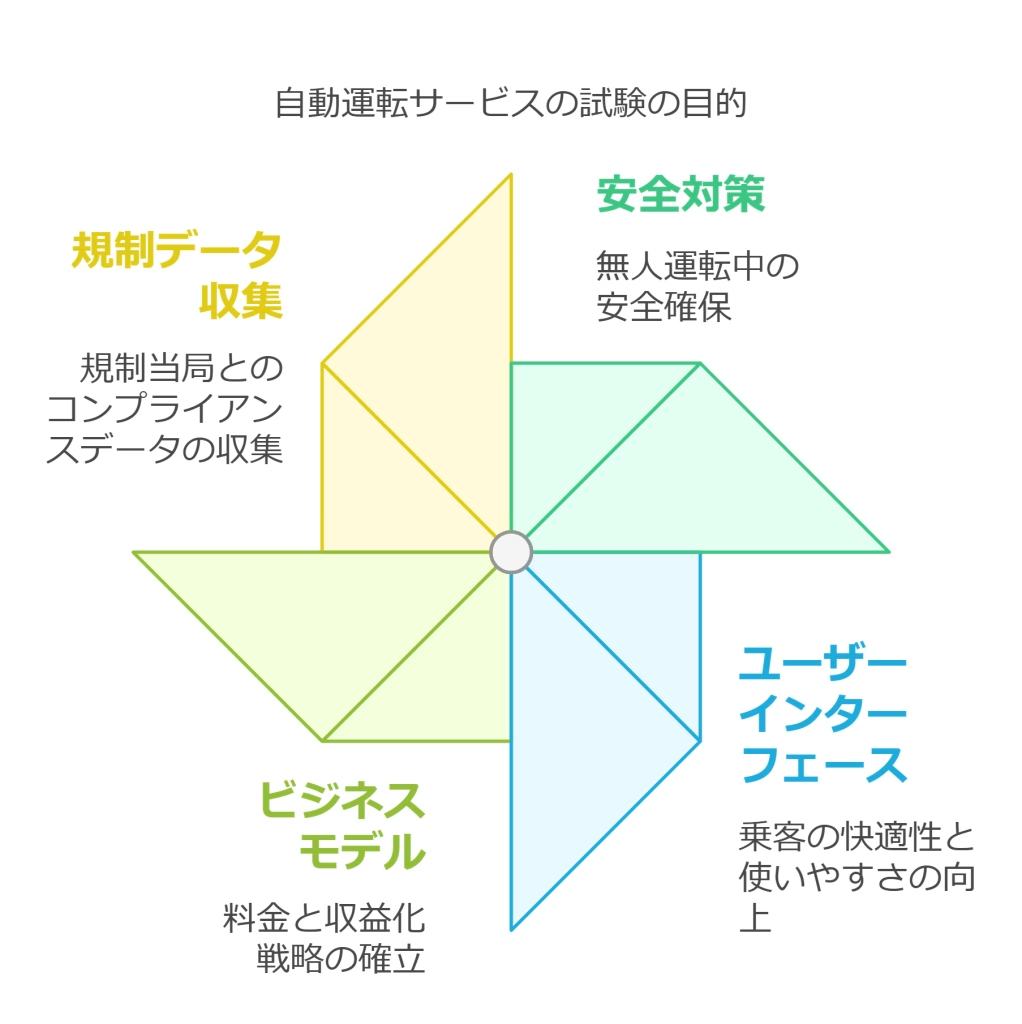

6月に開始される自動運転サービス試験運用

テスラは2025年6月に、自動運転サービスの試験運用を始める見通しを明らかにしました。この試験運用は、完全自動運転タクシー事業の本格稼働に向けた第一歩として非常に重要な位置づけです。すでに大都市を中心に自動運転車のテスト走行が行われていますが、テスラの場合は世界各地で多くのEVを販売しており、それらの車両をネットワーク化しているという強みがあります。

- 無人状態での緊急対応や障害物回避などの安全対策

- 乗客の快適性や使いやすさを高めるユーザーインターフェイスの検討

- 料金体系や課金システムなどのビジネスモデルの確立

- 各自治体や国の規制当局との協議を進めるための実証データ収集

これらの試験結果を踏まえながら、テスラは2026年には自動運転タクシーの生産を開始し、2027年にはハンドルやペダルが不要となる車両を実際に公道で稼働させる計画を練っています。もし計画通りに進めば、移動手段としてのクルマの概念が大きく変わり、所有から利用へのシフトが急速に進むかもしれません。

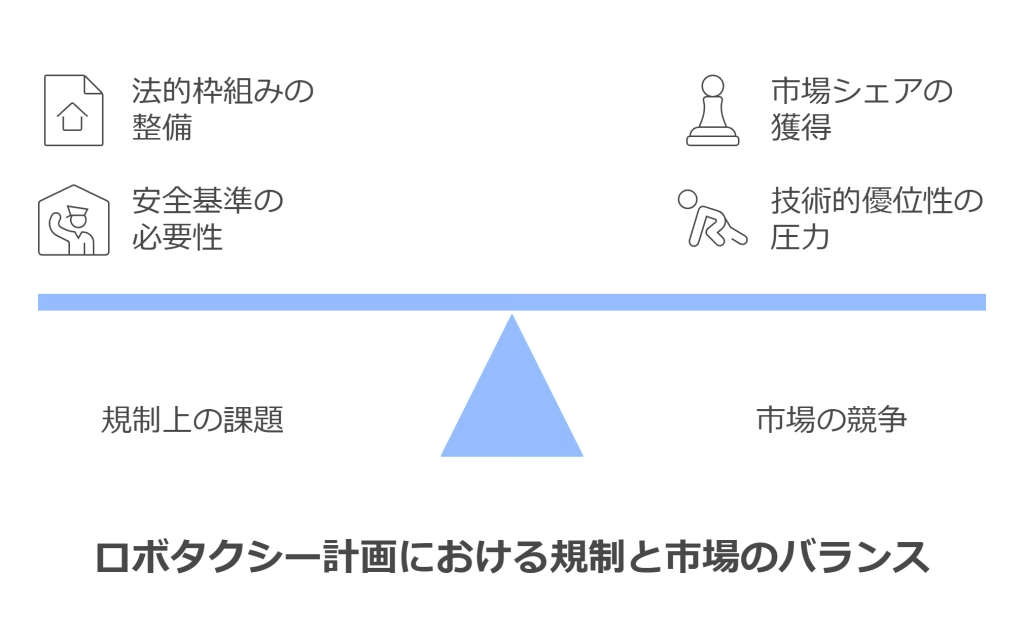

規制と市場の懸念

自動運転タクシーの普及には、技術的な課題だけでなくさまざまな社会的・法的な問題をクリアする必要があります。とりわけ大きいのは、無人車両が公道を走行することに対する社会の受容度と規制当局の姿勢です。

- ハンドルやペダルがない車両を認可するための安全基準や法的枠組みの整備

- 事故が起こった際の責任の所在と保険制度の確立

- サイバーセキュリティとプライバシー保護のためのシステム構築

- 地方自治体ごとに異なる道路事情や交通ルールへの対応

また、市場においてはWaymoやCruiseなどの先行他社が実証実験を進めており、テスラの技術力が果たして競合を上回るだけの優位性を発揮できるかも注目されます。さらに、自動運転車両に対するユーザーの信頼を損ねるような大きな事故やトラブルが起こった場合、普及が一気に後退する可能性も否定できません。こうしたリスクを織り込みつつ、テスラが確実に市場を切り開いていけるかが問われています。

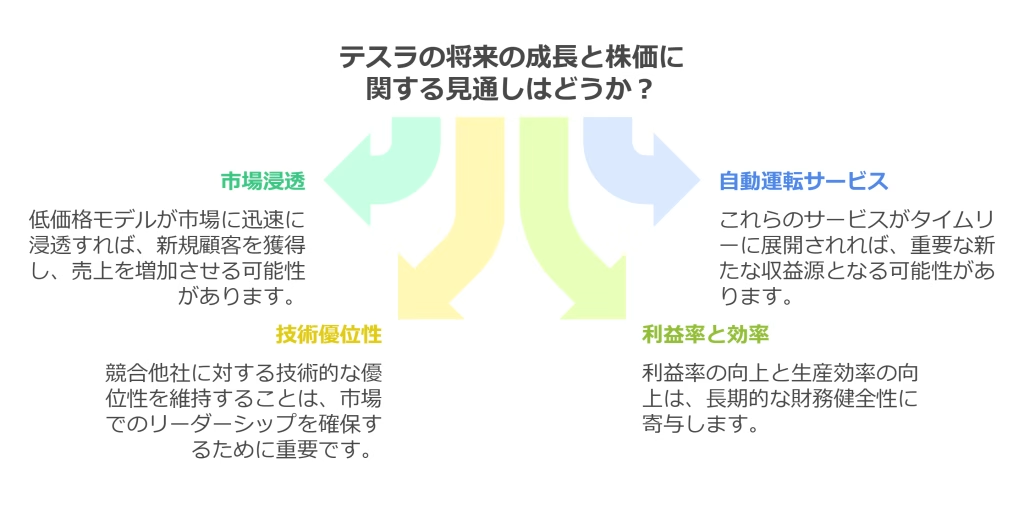

投資家の視点と株価への影響

テスラは常に世界の投資家から熱い視線を集める存在です。そのため、新たな事業計画や決算内容が発表されるたびに、株価が大きく変動することも珍しくありません。2024年第4四半期の決算では、低価格モデルの投入と自動運転サービスの開始時期に関する具体的な言及が行われた一方で、技術開発への莫大な投資や規制面のリスクも改めて浮き彫りになりました。販売台数の広がりへの関心から世間からの注目は低価格モデルの投入のほうがより高いようにみえます。

- 低価格モデルがどれだけ速やかに市場に浸透し、新規顧客を獲得できるか

- 自動運転タクシー事業が計画通りに展開し、新たな収益源として確立するまでの期間

- 競合他社との技術格差や特許戦略、データ収集能力の優位性

- 将来的な利益率の向上や生産効率化への道筋

- 車載ソフトウェアやサービス分野の収益拡大が見込めるかどうか

もしもテスラが自動運転タクシーを成功裡に進め、低価格モデルを大量生産する体制を整えられれば、これまでにないレベルの成長を達成する可能性があります。しかし、そのためには巨額の投資と時間が必要となり、株価の変動リスクも高まります。投資家の間では長期的な成長余地に期待する声がある一方、短期的には慎重な見方をするアナリストも存在しているのが現状です。

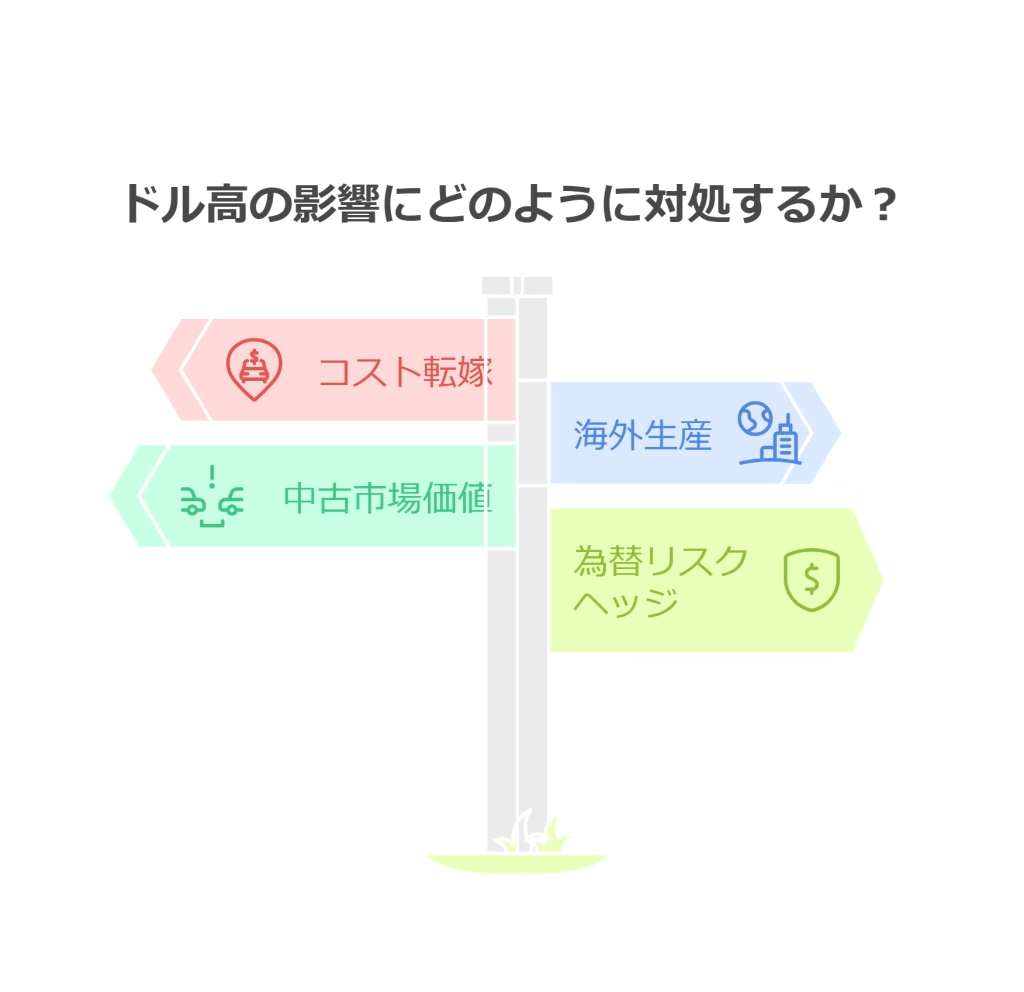

ドル高の影響と今後の展望

日本を含めたグローバル市場では、近年の為替レート変動、特にドル高傾向が続いています。このドル高は、自動車産業全体に大きな影響を与えていますが、バッテリーやモーターなどの主要部品を海外調達に依存するEVメーカーにとっては、特に重大なテーマです。

- 輸入コストの上昇により、車両販売価格に転嫁される可能性がある

- 海外生産拠点を増強することで、為替リスクを分散する動きが加速する可能性

- 日本市場では価格が割高に感じられるため、普及スピードが遅れるリスク

- 一方で、テスラ車の中古市場価値が高まり、ブランド認知がさらに進む可能性もある

こうした為替リスクをどうヘッジしていくかは、テスラに限らず全てのグローバル企業にとって大きな課題です。特に低価格モデルの成功は、為替の影響をどれだけ最小限に抑えて安定供給ができるかにかかっています。テスラは世界各地でギガファクトリーを稼働させながら、部品サプライチェーンを見直してコスト管理を徹底し、価格競争力を維持することが不可欠といえます。

2027年を見据えた未来予測

2025年前半に低価格モデルが登場し、同年6月には自動運転サービスの試験運用が始まり、2026年には生産が開始されるというテスラのロードマップが現実になれば、2027年にはハンドルやペダルすらない完全な自動運転タクシー(サイバーキャブ)が当たり前のように走り回る世界が訪れるかもしれません。

この未来が実現すると、私たちの生活様式や街の風景が大きく変わりそうです。従来は「車を持つ」ことがステータスだった時代から、必要なときに呼び出せる無人車両を使う「車をシェアする」時代へと本格的に移行する可能性があります。さらに、低価格モデルの普及でEVが一般家庭に広く浸透すれば、環境負荷の低減や騒音公害の緩和などのメリットも期待されます。

- 完全自動運転タクシーが定着すると、タクシー業界や配車サービス市場の構造が一変する可能性がある

- 交通渋滞の減少や交通事故の大幅な減少が実現すれば、社会的コストの削減が期待できる

- 低価格モデルが普及することで、EVのメインストリーム化が加速し、ガソリン車からの乗り換えが一気に進む可能性がある

- 円安などの経済リスクを乗り越えるために、各メーカーはより強固なサプライチェーンと多拠点生産体制を構築する必要がある

競合他社との市場シェア争い

EVや自動運転分野はテスラだけでなく、世界中の自動車メーカーやスタートアップ企業がしのぎを削る場となっています。WaymoをはじめとするIT企業系の自動運転企業や、既存の大手自動車メーカーの自動運転プロジェクトなど、競合相手は数多く存在します。

- 自動運転技術の完成度と安全性

- 量産体制や生産コストを左右する製造ノウハウ

- 充電インフラの整備状況と提携先の広がり

- 地域ごとの規制対応やローカライズ戦略

- 消費者へのブランド訴求力と価格設定

EV市場はまだ成長余地が大きいとされていますが、同時に参入障壁が下がりつつある領域でもあり、特に低価格帯モデルのセグメントでは激しい価格競争が見込まれます。テスラが先行者優位を保ちながら、技術面と価格面の両軸で魅力を維持し続けるのは容易ではありませんが、今後の戦略次第で新たな局面を切り開く可能性も大いにあります。

米国の電気自動車(EV)大手テスラは、中国における高度運転支援システム(ADAS)の性能向上を目指し、中国の検索大手である百度(バイドゥ)と協力しています。テスラは2025年2月、中国市場向けにADASソフトウェア「フルセルフドライビング(FSD)」のアップデートを提供しましたが、イーロン・マスクCEOが約束していた完全なFSD展開には至らず、顧客から不満の声が上がっていました。この状況を受け、百度は最近、地図作成チームのエンジニアをテスラの北京事務所に派遣。道路の車線や交通信号などのナビゲーション地図情報とFSDバージョン13との統合改善に取り組んでいます。これにより、より正確で最新の地図情報を活用し、FSDの中国国内での道路認識能力を高めることが期待されています。米国では、テスラのFSDシステムは人工知能(AI)による現地情報の学習が走行改善に役立つため、ナビゲーション地図の正確性や最新性は必須ではありません。しかし、中国ではデータ法の制約により、テスラはEV約200万台から得られるデータをシステム学習に活用できない状況にあります。さらに、比亜迪(BYD)や小鵬汽車(シャオペン)など、同様のソフトを追加料金なしで提供する中国の競合他社からの圧力も強まっています。このような背景から、百度との協力は、テスラが中国市場での競争力を維持・向上させるための戦略的な取り組みといえます。

まとめ

テスラが描く未来は、2025年前半の低価格モデル投入と2025年6月の自動運転サービス試験開始、さらに2026年のロボタクシー生産を経て、2027年にハンドルやペダルを持たない完全自動運転車を公道で走らせるという壮大な計画です。この一連のビジョンが実現すれば、モビリティのあり方は根本から変わり、EV市場そのものがさらなる拡大局面を迎えると考えられます。

とはいえ、技術開発には巨額の投資が必要となり、規制や安全性に関する課題は山積しています。市場競争も年々激化し、円安などの国際情勢によって生産コストや価格戦略が左右されるリスクも見過ごせません。投資家や消費者の視点からすれば、テスラが実際にこれらの課題をどのように克服し、革新的なサービスを安定的かつ安全に提供できるかが最大の焦点となるでしょう。

しかし、世界的に環境への意識が高まり、移動手段の効率化が求められる時代にあって、テスラの挑戦は大きなインパクトを与え続けています。低価格モデルの拡販が進むことで、多様なユーザー層がEVを選択しやすくなり、その結果として持続可能な社会への移行が加速する可能性も高いです。2025年以降の動向に注目が集まるのはもちろんのこと、2027年に向けたテスラの革新的な挑戦から、私たちが目を離すことはできないでしょう。

- テスラの自動運転タクシーは2026年生産開始を目標とし、2027年にはハンドルやペダルがない車両を普及させる構想

- 2024年第4四半期決算で2025年前半に低価格モデルを投入する見通しが発表され、低価格帯EV市場への本格参入が注目される

- 2025年6月に自動運転サービスの試験を開始し、市場での実用化に向けた検証を行う方針

- 競合他社との技術・価格競争や規制当局の認可、安全面の課題など、解決すべきテーマは数多い

- ドル高が車両コストや価格戦略に影響を与える一方、生産拠点の最適化によるリスクヘッジが進む可能性もある

以上のように、テスラは自動運転タクシーと低価格モデルの二大プロジェクトを軸に、次の大きなステージへと歩みを進めています。その行方は世界的にも注目を浴びており、EV市場の将来を占う上で欠かせない一大トピックといえるでしょう。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 自動運転タクシー計画 | 2026年生産開始を目指し、2027年にはハンドルやペダルのない完全自動運転車両を街で走らせる構想 |

| 2024年第4四半期決算での発表 | 2025年前半に低価格モデルを投入する方針を明らかにし、補助金適用後で3万ドル以下という競争力ある価格を提示 |

| 6月に開始される自動運転サービスの試験運用 | 2025年6月から公道での試験運用を実施し、安全性やユーザー利便性、ビジネスモデルなどの検証を進める |

| 規制と市場の懸念 | ハンドルやペダルのない車両を認可するための法整備や責任問題、安全性への不安、競合他社との技術競争など課題は多岐にわたる |

| 投資家への影響 | 大規模投資や技術リスク、規制リスクが株価に影響を与える一方、成功時の成長ポテンシャルへの期待も根強い |

| 円安の影響 | 部品輸入コストの上昇や販売価格への転嫁リスクがあるが、グローバル生産拠点の再編によるリスク分散やブランド価値向上の可能性も示唆される |

| 将来予測 | 2025~2027年にかけて低価格EVの普及と自動運転タクシーの実現が進み、移動手段の概念が大きく変わり、EV市場はさらなる拡大期を迎える見込み |