近年、交通の在り方が大きく変わりつつある中で、自動運転技術は世界中から強い関心を集めています。その中でも、日本を拠点とするディープテックスタートアップとして脚光を浴びているのがティアフォーです。ティアフォーは「自動運転の民主化」を掲げ、オープンソースの自動運転オペレーティングシステム「Autoware」を基盤に、革新的な取り組みを加速させています。実際に一般道におけるレベル4自動運転の認可を取得し、さらには地方での実証実験や大型トラック・ロボットタクシーへの応用など、多岐にわたるプロジェクトを推進しているのも特徴です。この記事では、ティアフォーのビジョンやオープンソース戦略、レベル4自動運転の進展状況から地方でのサービス導入、さらには事業展開と資金調達、社会的受容性の課題、そして今後の上場の可能性やグローバル展開までを、広くかつ深く掘り下げます。自動運転技術が社会をどのように変えていくのか、そしてティアフォーがどのような役割を担っているのかを理解する一助になれば幸いです。

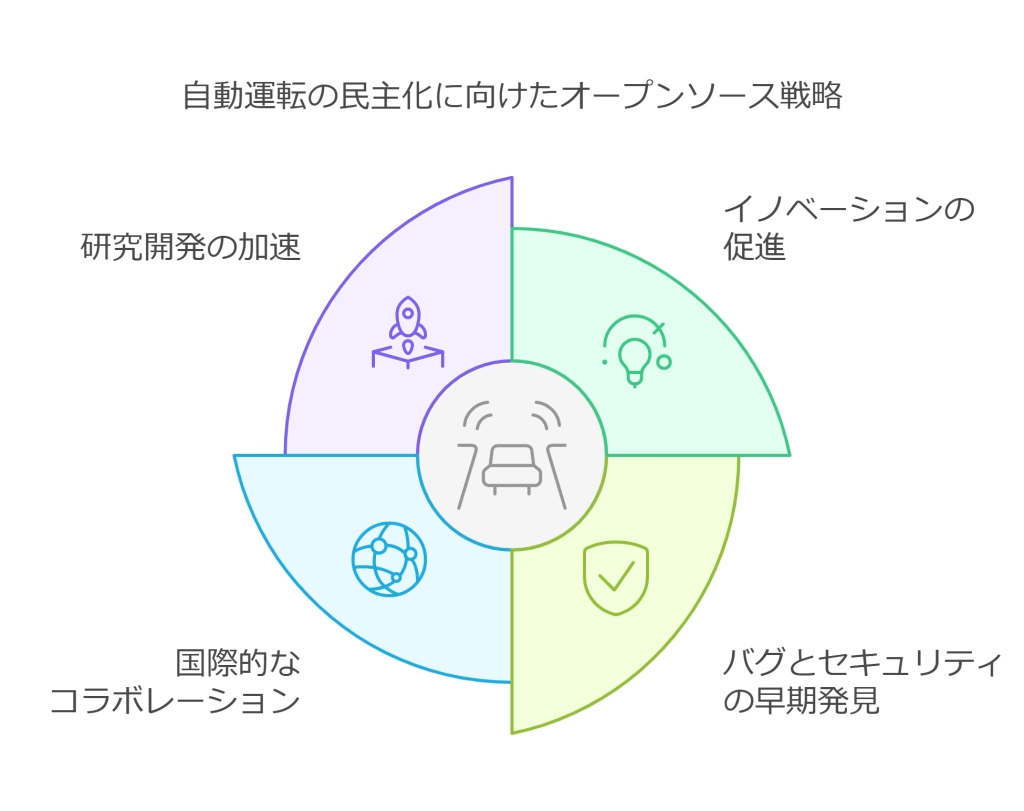

ティアフォーのビジョンとオープンソース戦略

ティアフォーは「自動運転の民主化」をビジョンに掲げ、これまでは大企業や特定の研究機関だけが担ってきた自動運転技術を、多様なプレイヤーと共有する取り組みを実行しています。その中核にあるのが、オープンソースの自動運転ソフトウェア「Autoware」です。この戦略を採用することで、資本力の小さいスタートアップや新興企業、研究機関であっても、自動運転技術の研究開発に参画しやすくなるメリットがあります。

さらに、オープンソース化された情報を多くの開発者が検証し、問題点を洗い出すことで、技術の成熟度が加速度的に高まります。具体的な利点としては、以下のような点が挙げられます。

- 多様な視点やアイデアが集まり、イノベーションの創出が進む

- バグやセキュリティホールの早期発見が期待できる

- 異業種や海外との連携が容易になり、国際競争力を高められる

- コミュニティ全体でノウハウやリソースを共有することによる研究開発スピードの向上

ティアフォーは、自動運転技術を単なる研究室や先端プロジェクトの枠にとどめず、社会の広範な層へ浸透させることを狙っています。オープンソース戦略は、こうしたビジョンを支える強力な原動力と位置づけられています。

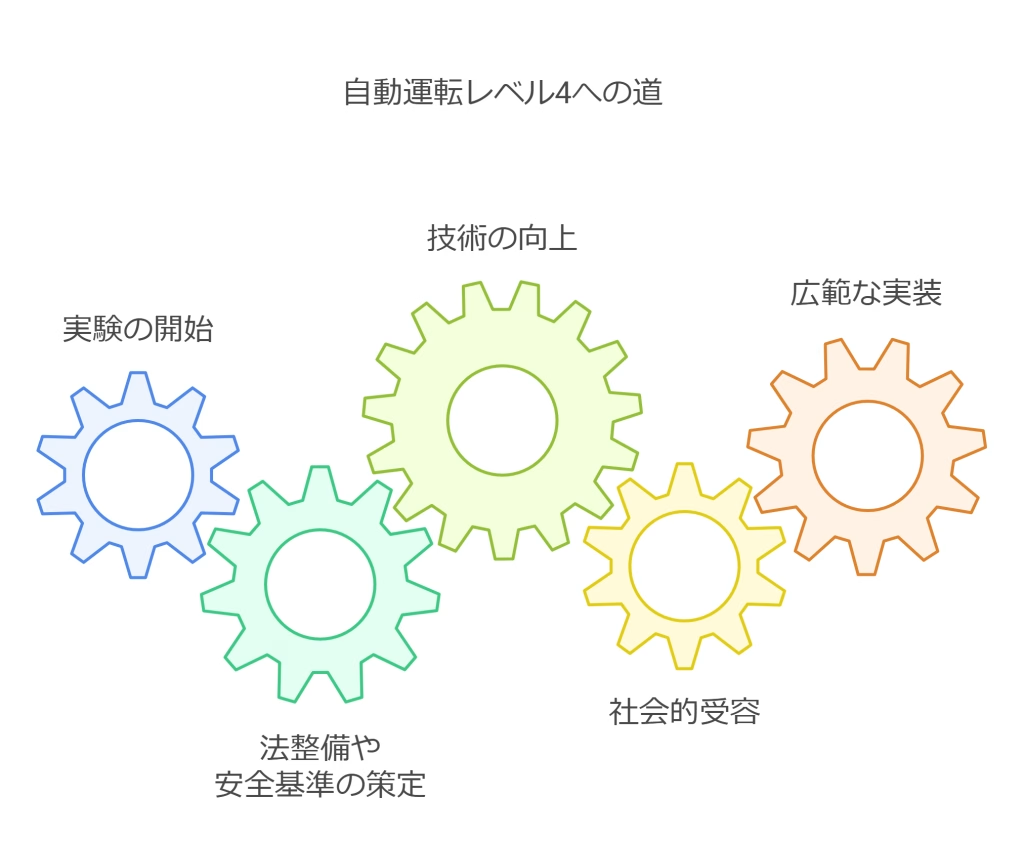

自動運転レベル4の認可と実用化の進展

ティアフォーが注目を集める理由の一つに、一般道における自動運転レベル4の認可を取得した点が挙げられます。国際基準で定められる自動運転レベルでは、レベル4が「特定の条件下でシステムがほぼすべての運転操作を担う」段階とされています。具体的には、特定エリアや最高速度など、いくつかの制限が課せられた環境下であれば、人間の運転者が介入しなくても自律走行を行えるという特徴があります。

ティアフォーは、このレベル4認可を、歩行者や自転車、自動車が混在する一般道で最大時速35kmを上限に実証実験を行う形で取得しています。これは、自動運転車両を社会に実装していく上で非常に大きなステップとなりました。認可取得によって、以下のような展望が開けます。

- 公共交通や商用サービスなど、多様な現場での導入が加速

- 法整備や安全基準の策定において、具体的な事例としての役割を果たす

- データ収集を通じて、アルゴリズムやセンサー技術の改善点を蓄積しやすくなる

こうした進展がある一方で、レベル4はあくまで限定条件下での自動運転であるため、さらなる法整備や安全対策の確立、社会的受容性の向上など、クリアすべき課題が残っています。とはいえ、この成果は自動運転技術の実用化に近づくための大きなマイルストーンであり、今後の発展に期待が寄せられています。

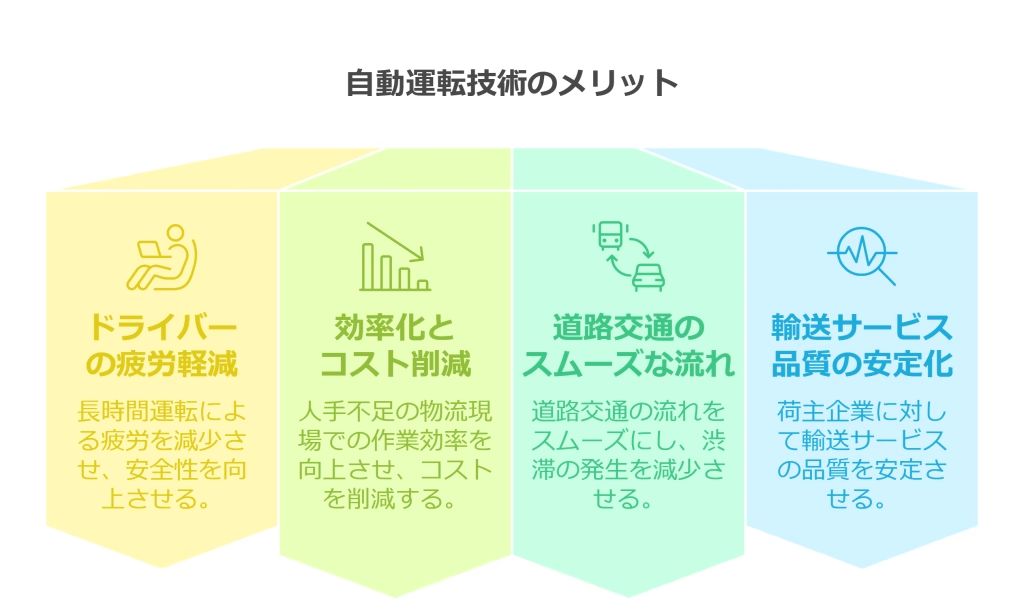

大型トラックとロボットタクシーへの応用

ティアフォーは、自動運転技術を乗用車に限らず、物流業界の大型トラックやタクシーサービスにも応用しようとしています。2024年度には新東名高速道路をはじめとする高速道路での自動運転大型トラックの走行実証を強化する方針を打ち出しており、これが実現すれば、長距離輸送や深夜帯の輸送などにおけるドライバー不足の問題解決に大きく寄与すると見込まれています。

大型トラックへの自動運転技術適用によって期待されるメリットは、以下の通りです。

- 長時間運転によるドライバーの疲労軽減と安全性向上

- 人手不足の物流現場での効率化とコスト削減

- 道路交通のスムーズな流れを維持し、渋滞リスクを低減

- 荷主企業にとっての輸送サービス品質の安定化

また、ロボットタクシーに関しては、2024年11月から東京都内での実証実験が開始される計画も報じられています。ロボットタクシーは、従来のタクシーとは異なり、ドライバーが乗車せずシステムが自律的に走行する形態を想定しています。こうした取り組みは都市部の過密な交通事情にも対応しうる可能性を示唆し、深夜や早朝など人手の少ない時間帯でも移動サービスを提供できる強みがあります。利用者の立場から見ても、乗降の予約や決済などがスムーズになれば、移動の負担が軽減され、快適性が高まることが期待されます。

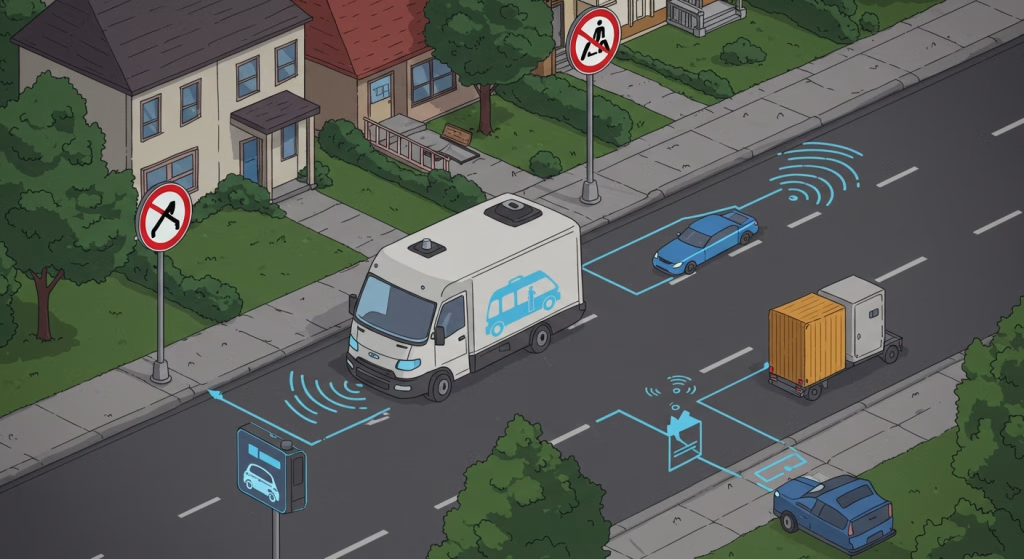

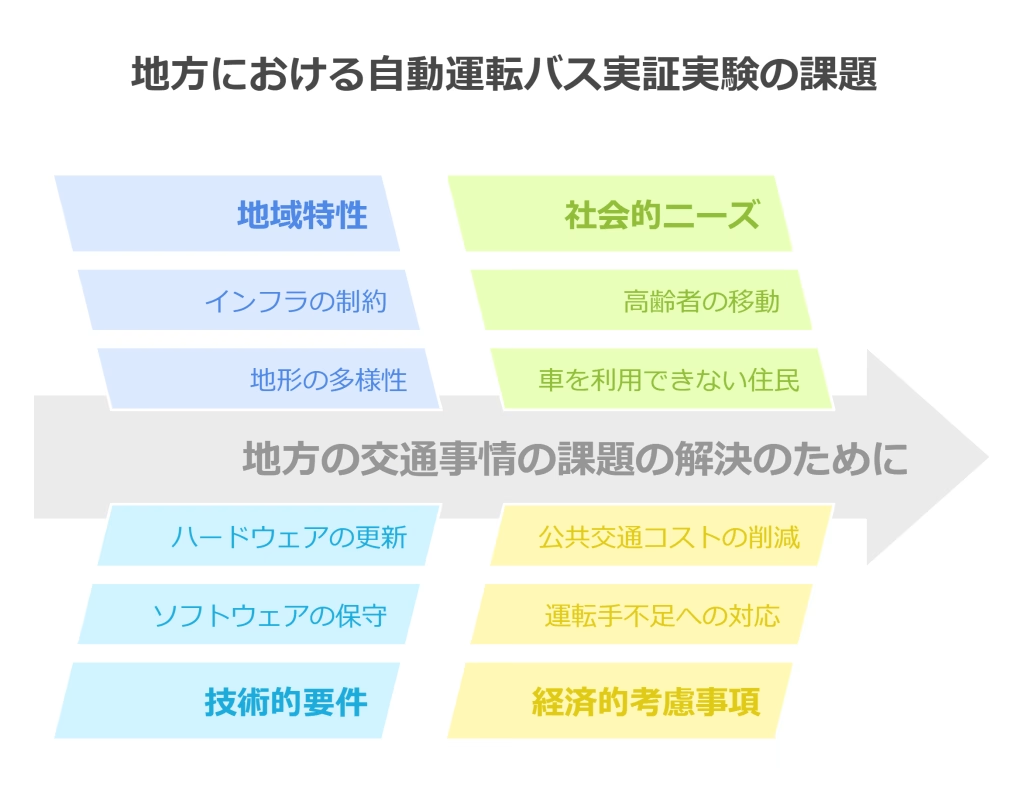

地方における実証実験とL4 RIDE

ティアフォーが積極的に進めているのは、都市部だけではありません。少子高齢化や公共交通の縮小で深刻化する地方の移動課題に対処すべく、地方自治体や交通事業者と連携し、数多くの実証実験を行っています。

- 長野県塩尻市では、レベル4認可を取得し、時速35kmまでの一般道走行を実現

- 鳥取市でのコミュニティバスの自動運転化に向けた検証

- 佐渡市で2025年をめどに自動運転レベル4を実装する準備を推進

こうした取り組みの根幹には、「L4 RIDE」というティアフォー独自の自動運転バスソリューションが存在します。これは以下のような観点で地域の交通をサポートする仕組みです。

- 地形やインフラなど地域特性に応じたシステム設計

- 実証実験や定常運用におけるソフトウェア・ハードウェア保守

- 高齢者や車を利用できない住民への移動手段確保

- 運転手不足を背景とする公共交通機関の維持コスト低減

地方での実証実験は、多様な気候条件や道路状況、地域住民のニーズを検証するうえで非常に重要です。これにより、リアルなデータに基づいて安全性や利便性を高め、今後の自動運転サービス普及に弾みをつける役割を担っています。

事業展開と資金調達の現状

自動運転技術は、膨大な研究開発コストが必要とされる分野です。そのため、資金調達の巧拙が企業の成長速度や競争力を大きく左右します。ティアフォーは近年、シリーズBの追加ラウンドにおいて85億円の資金を調達するなど、多額の資本を注ぎ込みながら技術開発を加速させています。

具体的には、以下のような用途が想定されています。

- 自動運転アルゴリズムの高度化と、センサーの信頼性向上

- 大規模実証実験に必要な車両や設備の導入

- 法整備や規制対応に向けた調査と連携体制の強化

- 海外拠点の整備や国際的な標準化活動への参加

また、ティアフォーは政府の補助事業にも積極的に参画しており、最大77億円の補助金を活用して自動運転車両の安全性評価やインフラ整備を進めています。こうした多角的な資金調達手段を駆使することで、技術開発だけでなく、社会実装のための準備も同時並行で進めている点が特徴です。

社会的受容性の課題と解決策

自動運転技術を社会に広く普及させるためには、安全性や利便性だけでなく、社会的受容性が欠かせません。特に一般道を走行する自動運転車に対しては、歩行者や自転車、他の車両との事故リスクや責任の所在が注目されます。何か問題が起こった際に誰が責任を負うのか、という根本的な課題は、いまだ議論の途中にあります。

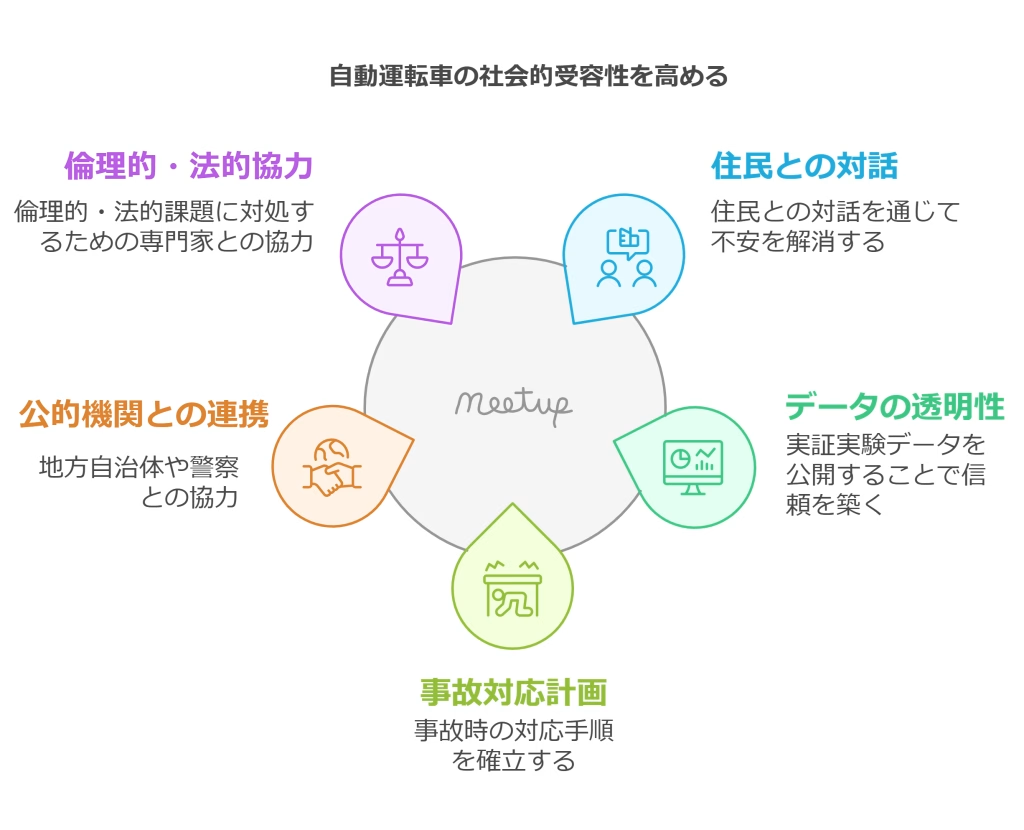

ティアフォーは、実証実験の段階から地域住民との対話を重視し、説明会や公開走行デモを通じて不安や疑問を払拭する取り組みを行っています。さらに、以下のような方策を講じることで、社会的受容性を高めようとしています。

- 実証実験データの透明性確保

- トラブルや事故発生時の対応マニュアル整備

- 地方自治体や警察など公的機関との緊密な連携

- 倫理的・法的課題に対する研究機関や法律専門家との連携

また、技術的な安全対策としては、複数のセンサーで冗長性を確保する「マルチモーダルセンサーシステム」を導入し、人間の視覚では捉えきれない領域も正確に把握できるよう工夫しています。こうした多角的な努力によって、実際の運用時に起こりうるリスクを最小限に抑えるとともに、社会からの信頼獲得につなげています。

上場の可能性とグローバル展開

ティアフォーは、2025年度を目標に10エリアでの自動運転サービスの実用化を掲げています。同時に、上場に向けた準備も視野に入れており、特に海外市場でのIPOが取り沙汰されることも少なくありません。自動運転技術の競争は世界的に激化しており、大手自動車メーカーやIT企業も参入するなかで、国際的な資本市場から調達できるメリットは非常に大きいです。

もしナスダック市場などで上場が実現すれば、さらなる資金確保が可能となり、研究開発や国際的な事業拡大を一段と加速できると考えられます。すでにティアフォーはThe Autoware Foundationを通じてグローバルな連携を深めており、北米や欧州だけでなく、アジアや中東など新興市場への展開にも意欲を示しています。これにより、自動運転技術の国際標準化や各地域の交通課題に合わせたソリューション開発が進むことが期待されます。

将来的には、自動運転車の普及とともに膨大なデータが集積され、それを活用した新しいビジネスモデルも生まれる可能性があります。都市部では交通渋滞の解消やシェアリングサービスの促進、地方では地域振興や観光への応用など、幅広い展望が開けるでしょう。ティアフォーがどのような形で世界に進出し、自動運転技術の未来を切り拓いていくのか、今後も大きな注目が集まりそうです。

まとめ

ティアフォーは「自動運転の民主化」という明確なビジョンを持ち、その実現に向けてオープンソース戦略を軸に革新的な取り組みを続けています。一般道での自動運転レベル4の認可取得は、社会実装へ向けた大きな一歩であり、大型トラックやロボットタクシーへの技術応用も進めることで、幅広い分野での導入可能性を示しています。さらに、地方自治体との協業による実証実験は、地域の特性や住民ニーズに合わせた交通システムを構築するうえで不可欠なステップとなっています。

また、シリーズBラウンドでの大規模な資金調達をはじめ、政府補助事業への参画など、多面的な資金確保により事業基盤を拡大しつつあります。ただし、自動運転技術に不可欠な社会的受容性の向上や、法整備、責任問題などの課題は依然として残っており、これらを着実にクリアする努力が必要です。

将来的には、海外市場での上場を含めたグローバル展開も見据えており、世界レベルでの競争の中でティアフォーの存在感はさらに増していくと考えられます。交通インフラが今後どのように変わり、私たちの日常生活がどれだけ便利で安全になるのか、その鍵を握るのが自動運転技術です。ティアフォーの取り組みは、まさにこの分野を形作る中心的な役割を担っていると言えるでしょう。

| 項目 | 概要 |

|---|---|

| ティアフォーのビジョン | 自動運転の民主化を掲げ、オープンソース戦略を活用して多彩なプレイヤーと連携しやすい環境を整備 |

| レベル4認可取得の意義 | 一般道での最大時速35km走行が認可され、社会実装に向けた具体的なステップとなる画期的成果 |

| 大型トラックとロボットタクシー | 物流業界の人手不足や都市部のタクシー需要に対応するため、自動運転技術を大型トラックやタクシーに応用し、深夜・長距離での安全かつ効率的な移動サービスを目指す |

| 地方での実証実験とL4 RIDE | 長野県塩尻市や鳥取市、佐渡市など、全国各地で地域特性を考慮した実証実験を展開し、地方公共交通の維持や高齢者の移動手段確保に向けたソリューションを提供 |

| 資金調達と上場の展望 | シリーズBでの85億円調達や政府補助の活用により、研究開発と事業基盤を強化。海外市場での上場も視野に入れ、国際的な資金確保と競争力強化を図る |

| 社会的受容性の課題 | 事故時の責任問題や安全性への不安を解消するために、住民との対話やデータ公開、複数のセンサーによる安全策などを通じ、社会からの信頼獲得に注力 |