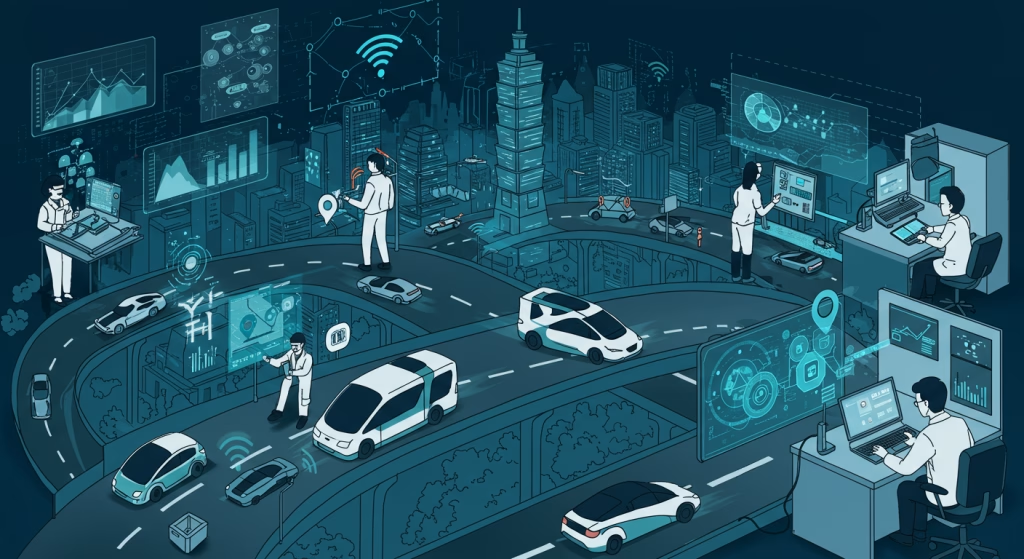

台湾では、半導体やIT産業などの先端分野が長年にわたって培われてきたため、自動運転技術の研究や実装を支える堅固な基盤が存在しています。特に、外界認識や車両位置認識といった高度な演算を担う半導体技術の分野では、世界トップクラスの企業が多数拠点を構えています。こうした企業や研究機関が連携することで、開発スピードが飛躍的に高まり、新しい技術要素を素早く実証実験へと移行させることが可能になってきました。台湾政府が設けた規制の砂場(サンドボックス)制度は、この動きを一層後押ししており、公道での実験を柔軟に実施できる点が大きな特徴といえます。すでに台北や台中などの都市部では、自動運転バスやロボタクシーなどの公道実証が進められており、市民が未来の移動手段を肌で感じる機会が増えてきました。さらには、これらの取り組みによって得られた知見が現地企業の技術力向上につながり、台湾全体をアジアにおける自動運転技術の拠点へと押し上げる原動力にもなっています。

自動運転技術の進化によって生まれる新規ビジネスや投資の機会を捉えられる

物流や観光産業の変革から生まれる収益構造の変化に関する情報を得て、資産運用の戦略に活かせる

政府の支援策や規制動向を理解することで、スタートアップや関連企業への早期参画を検討しやすくなる

技術革新を背景とした自動運転の普及により、将来的に働き方の選択肢が増え、独立や副業への可能性が広がる

スマートシティの実現やインフラ整備の進展に伴う新たな経済圏を把握し、より高い自由度のあるライフスタイルを設計できる

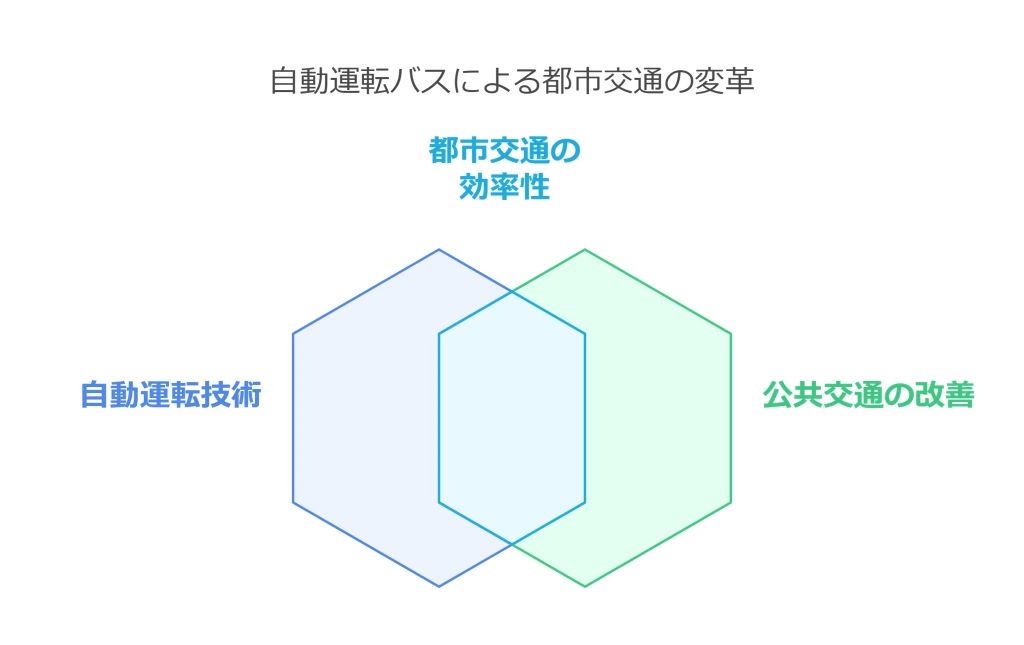

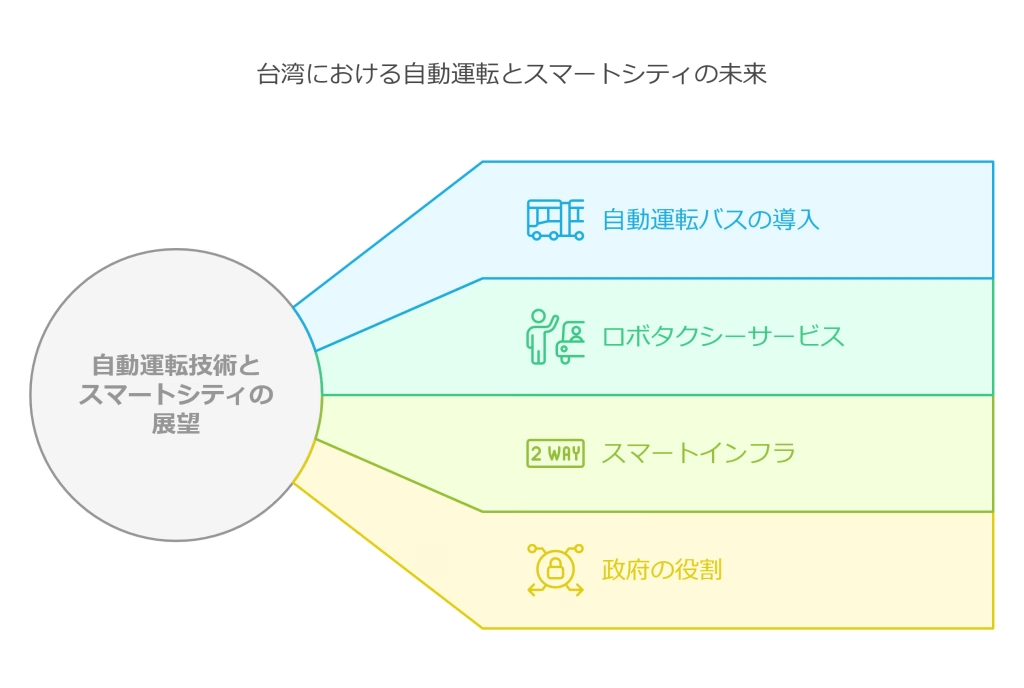

公共交通への導入と自動運転バスの展望

- 台北や台中などで自動運転バスの実証実験を実施し、運行コスト削減やバリアフリー実現に期待がかかっている。

- 特に台中市では、2024年から本格試乗が計画されている。

台湾の自動運転技術が特に力を注いでいる領域の一つとして、公共交通機関への導入が挙げられます。都市部の交通混雑を緩和し、利用者にとって快適かつ安全な移動を提供するうえで、自動運転バスは魅力的なソリューションとなります。台北市では、市街地の路線での走行テストが行われており、近い将来には完全自動運転車両を用いたバスサービスが実現する可能性があります。台中市もまた交通部が主導する自動運転バスプロジェクトを進めており、2024年には一般市民を対象とした試乗や路線運行を本格化させる計画が発表されています。こうした動きが実際の交通網のなかに定着すれば、運転手不足や運行コストの問題を解消しながら、高齢者や障がい者にも優しいバリアフリーな移動手段の提供に近づくでしょう。さらに、都市計画の観点からも、自動運転バスのルート最適化を行うことで、渋滞が集中しやすい地域を迂回する運行形態の導入や、道路インフラとの協調制御が現実味を帯びてきます。こうしたシステムが実用化されると、公共交通全体の効率性が向上し、環境負荷の軽減にも寄与すると期待されています。

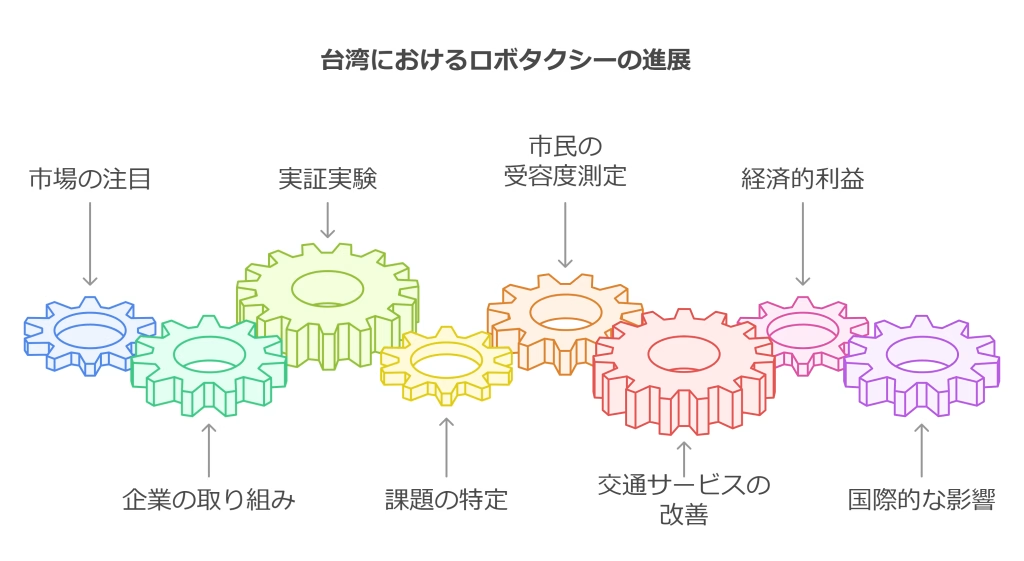

ロボタクシー市場の急成長と実証実験の成果

- ウィラーとモービルアイなどの企業が実証実験を行い、深夜や早朝といった移動手段が限られる時間帯にも対応できる新しいライドシェアサービスの実現が見込まれている。

台湾では、ロボタクシー市場も大きく注目を浴びています。ウィラーやモービルアイといった企業の取り組みにより、完全自動運転を目指すロボタクシーの実証実験が続々と進められています。こうした実証実験は、運行にかかわる法規やインフラ整備の課題を洗い出すだけでなく、市民の受容度合いを測るうえでも重要な意味を持ちます。ロボタクシーが普及すれば、オンデマンド交通サービスをより柔軟に提供できるようになり、深夜や早朝などの交通手段が限られる時間帯の移動にも恩恵が及ぶと期待されます。交通渋滞の緩和や地域経済の活性化につながる可能性が高い点も、政策立案者や自治体にとって大きな関心事です。実際、都市部の過密化による慢性的な交通渋滞や駐車スペースの不足などの問題解決を目指し、複数の企業が連携してライドシェア型のロボタクシー運用を検討する動きも加速しています。これらの試験運用から得られるデータとノウハウは、他のアジア地域や世界各国に展開する際の手本となり、台湾が自動運転技術の輸出拠点としてさらなる存在感を示す可能性を秘めています。

自動運転関連企業の台頭と多面的な協力関係

- フォックスコンが率いるMIHコンソーシアムに参加する2600社以上の企業が、競争と協力を繰り返しながら多様な技術を融合し、車載システムやソフトウェアの開発を加速させている。

台湾では、鴻海精密工業(フォックスコン)をはじめとする大手企業から、新興企業やベンチャーまでが自動運転技術開発に積極的に参入しており、この分野での産業連携が大きな盛り上がりを見せています。フォックスコンが立ち上げたMIHコンソーシアムには、すでに2600社以上が参加しており、車両製造やAIアルゴリズム開発、センサー技術、ソフトウェアプラットフォーム構築など、多岐にわたる領域の企業が集結しています。Turing DriveやAdvantechといった新興の開発企業から、MediaTekやLITE-ONなどのIT大手、さらに半導体分野で圧倒的な技術力を誇るTSMCまで、幅広い企業が協力する姿は壮観です。これらの企業は互いに競争しつつも、共同研究や情報共有を通じて相乗効果を生み出している点が特徴的です。たとえば、ライダーやカメラから取得するデータをリアルタイムに分析するソフトウェアの研究では、複数の企業がそれぞれ特化した強みを活かし、共通プラットフォームを構築する試みが進んでいます。こうした連携が進めば、研究開発速度は飛躍的に高まり、日本や欧米市場への進出にも弾みがつくでしょう。

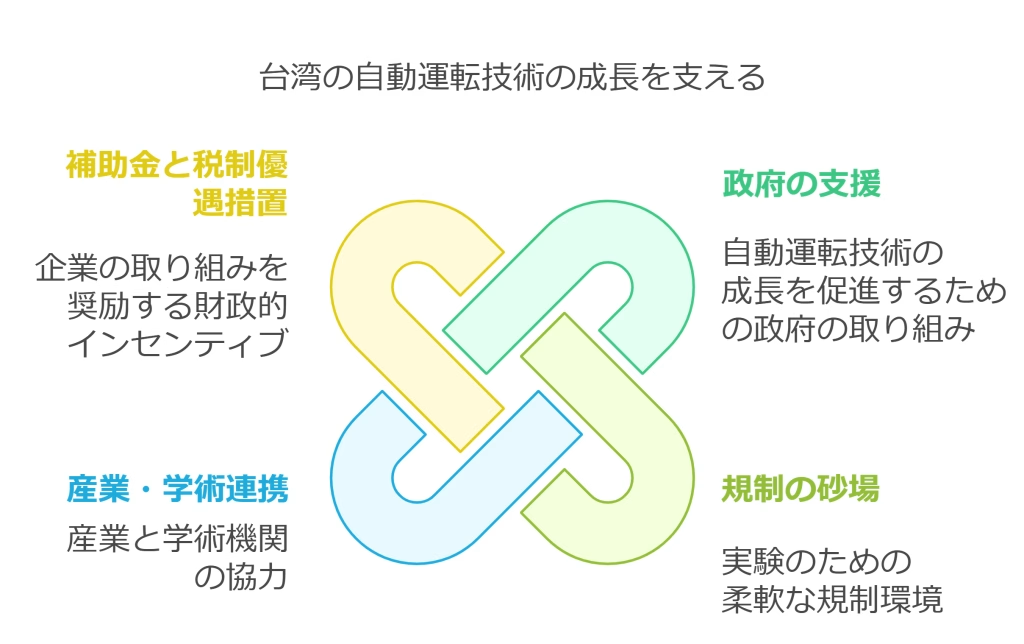

法律規制の整備と台湾政府の積極的支援

- 「無人車両テクノロジー・イノベーション実験条例」などにより、実証実験が柔軟にできる規制の砂場を整備し、税制優遇や補助金などで企業を支援している。

台湾で自動運転技術が急速に発展している背景には、政府の積極的な支援策が不可欠な要因として挙げられます。2018年に公布された「無人車両テクノロジー・イノベーション実験条例」は、企業や研究機関が公道における実験を進めやすくする特例措置を整備し、試験運用において柔軟な対応を可能にしました。さらに、この条例に基づく規制の砂場制度により、通常の道路交通法では実施が難しい実験内容でも、一定条件下で試行的に認められています。台湾政府は、実証実験で得られるデータを取りまとめ、道路インフラの改修や交通ルールの見直しに役立てており、今後は商用化に対応できる法整備へと段階的に移行する見通しです。また、国家実験研究院や行政院科技政策研究データセンターなどが、産官学連携のハブとして機能し、各機関の研究成果を集約して幅広い技術開発を後押ししています。補助金や税制優遇などの施策も重なり、台湾国内の企業にとってはチャレンジしやすい環境が整いつつあるといえるでしょう。

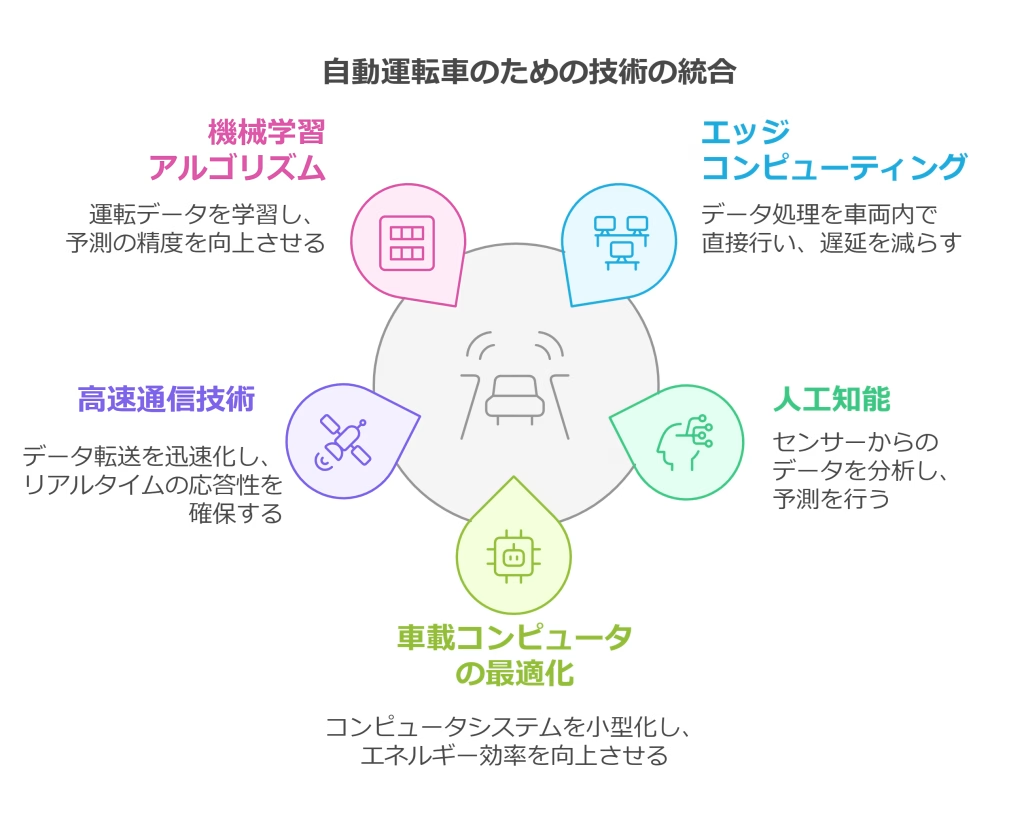

エッジコンピューティングとAIの活用

- 車両に搭載するシステムがリアルタイムにセンサー情報を処理する技術を重視しており、クラウドに送る時間の短縮と画像認識の高精度化によって安全性と効率を高めている。

自動運転に必要な大量のデータを瞬時に処理し、高度な意思決定を行うためには、エッジコンピューティングとAI技術が欠かせません。台湾の企業や研究機関は、これまでのIT・半導体分野での強みを生かし、車載コンピュータの小型化や消費電力の低減、高速通信技術などを総合的に研究しています。特に、車両に搭載するシステムがセンサーの情報をリアルタイムに処理することで、クラウドにデータを送る時間を最小限に抑え、緊急時の反応速度を高める工夫が行われています。また、AIにより、カメラ映像やLiDARからの情報を自動で分析し、周囲の車や歩行者、自転車やスクーターなどの動きを予測することで、衝突回避や安全運転を実現します。台湾の研究開発者たちは、こうしたアルゴリズムの精度を高めるために、大量の運転データを学習させる機械学習の手法を日々改善しています。これらの技術が実用レベルに達すれば、自動運転車の走行が従来よりも滑らかで安全性が高まる見通しです。

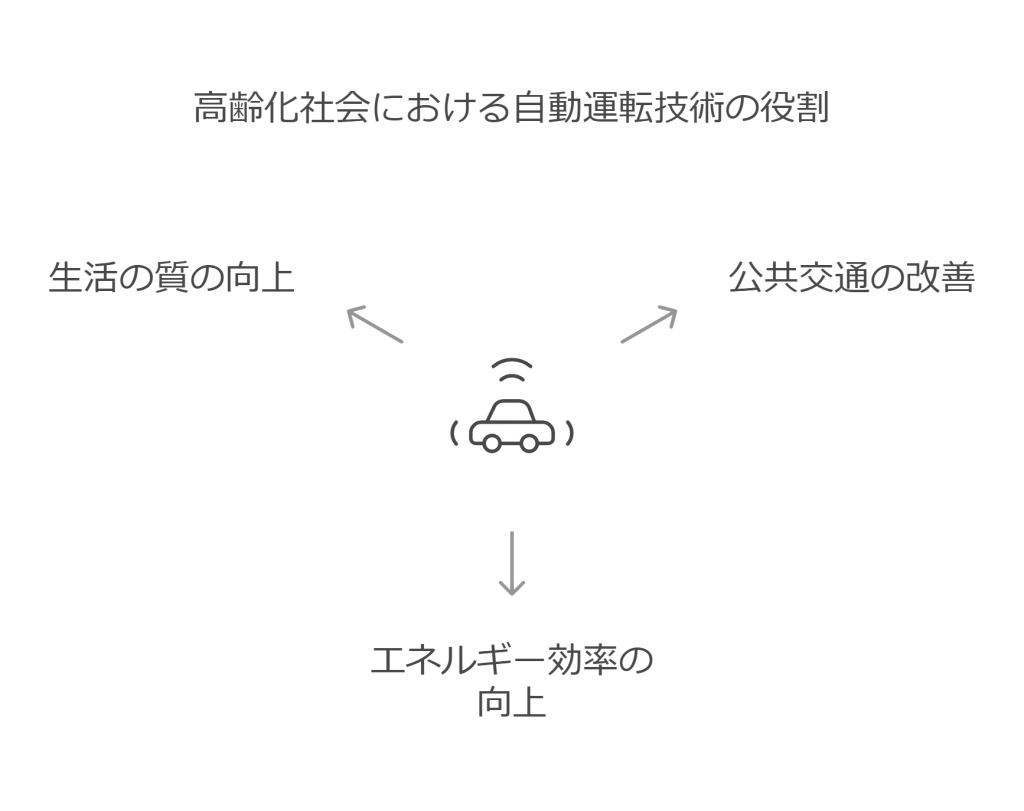

高齢化社会と持続可能な交通インフラへの期待

- 自動運転技術で運転手不足や移動困難者への対応を強化し、最適化された走行制御や電気自動車との組み合わせにより環境負荷を軽減する道が開かれている。

台湾のみならず、多くの先進国や新興国が直面している高齢化問題に対して、自動運転技術は解決策の一つとして期待されています。高齢者が公共交通機関を使いやすくするためには、運転手不足の解消や運行回数の増加が重要ですが、自動運転バスやロボタクシーならば、従来の人員配置に依存しにくい運行形態が実現する可能性があります。さらに、身体機能に不安を抱える利用者も、乗降時のサポート技術や車内のユニバーサルデザインを導入することで安心して移動できるようになります。エネルギー効率の面でも、最適化された走行ルートや車両同士の通信による衝突回避が広まれば、渋滞による燃料消費を抑えられるため、環境負荷の低減につながるでしょう。特に台湾の都市部では、急速なモータリゼーションと人口密度の高さが重なり、大気汚染や騒音問題が深刻化しています。自動運転技術の普及と電気自動車との組み合わせが進めば、社会全体の持続可能性が高まり、人々の生活の質が向上することが期待されます。

技術的課題と今後の方向性

- 悪天候や夜間での認識精度向上、5Gや6Gといった高速通信技術の普及などが課題として挙げられ、台湾政府や企業が連携して研究開発を推進している。

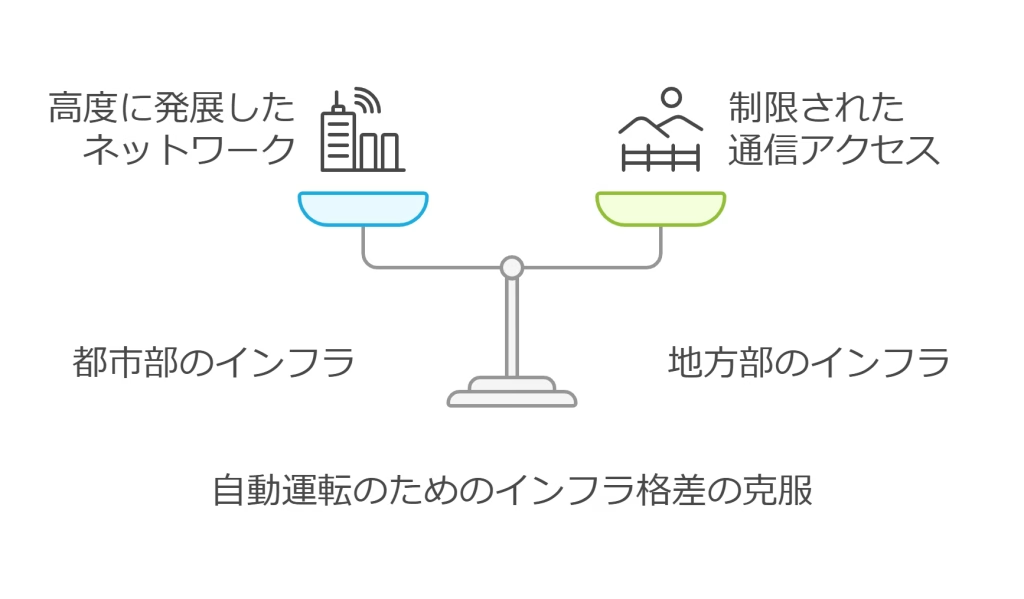

自動運転技術が普及するには、センサー性能の向上やアルゴリズムの高度化など、まだ多くの技術的課題をクリアする必要があります。台湾では、豪雨や台風のように天候が急変しやすい環境が存在するため、それらの状況下でも安定した動作を確保するための研究開発が進んでいます。夜間や視界不良時においても正確に周囲を認識し、急な飛び出しや路面の異常をいち早く捉えられるシステムを構築することが、安全面では最も重要となるでしょう。さらに、通信インフラも大きな課題となり得ます。膨大なデータを高速かつ低遅延で処理するには、5Gや将来的には6Gなどの通信技術の利用が不可欠ですが、都市部と地方部でのインフラ格差をどう解消するかが問われています。台湾政府や企業がこうした面を克服し、地域による情報通信環境の違いを極力減らすことで、全国規模での自動運転展開が現実味を帯びるでしょう。

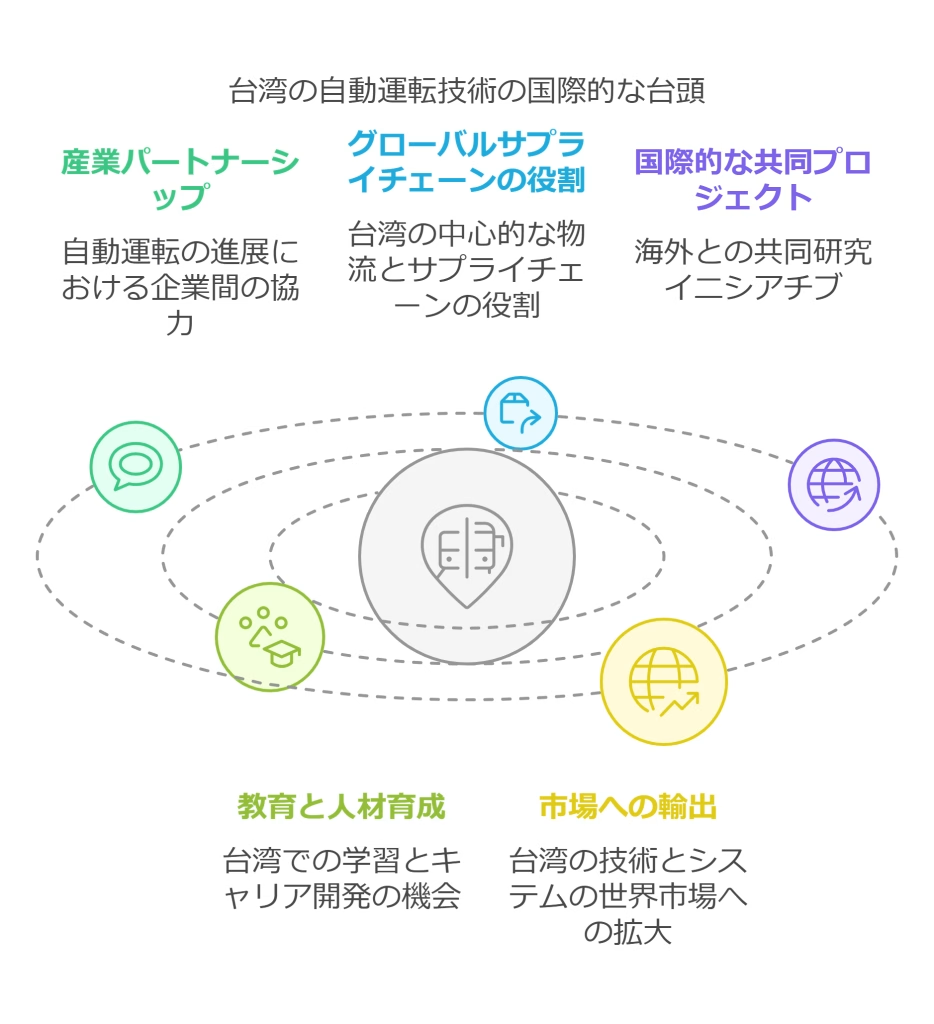

台湾が国際的な自動運転ハブとなる可能性

- 半導体やITの強みを背景に、多国籍企業と協力を深めて研究データを世界標準化し、国内企業の技術を海外に輸出する拠点としての地位が確立されつつある。

台湾は、自動車産業の歴史が比較的浅いにもかかわらず、半導体や情報通信技術で世界をリードしてきた経験を背景に、自動運転の国際拠点としての地位を確立しつつあります。特にフォックスコンが率いるMIHコンソーシアムへの加盟企業数の増加は、グローバルなサプライチェーンにおいて台湾が中心的な位置を占めていることを証明する材料といえます。今後、海外企業や大学、研究機関との共同プロジェクトがさらに活発化すれば、台湾における実証実験や研究データが世界標準に近い形で共有される可能性があります。こうした国際的な連携が進めば、台湾製の自動運転技術や車載システムが世界市場へ輸出されるケースも増えることでしょう。実際、台湾企業が欧米やアジアの自動車メーカーと共同開発を行い、その成果物を他国へ展開する動きはすでに始まっています。国内の人材育成も同時に強化されており、将来のエンジニアや研究者にとって台湾での学びや実務経験は大きなステップアップとなり得ます。

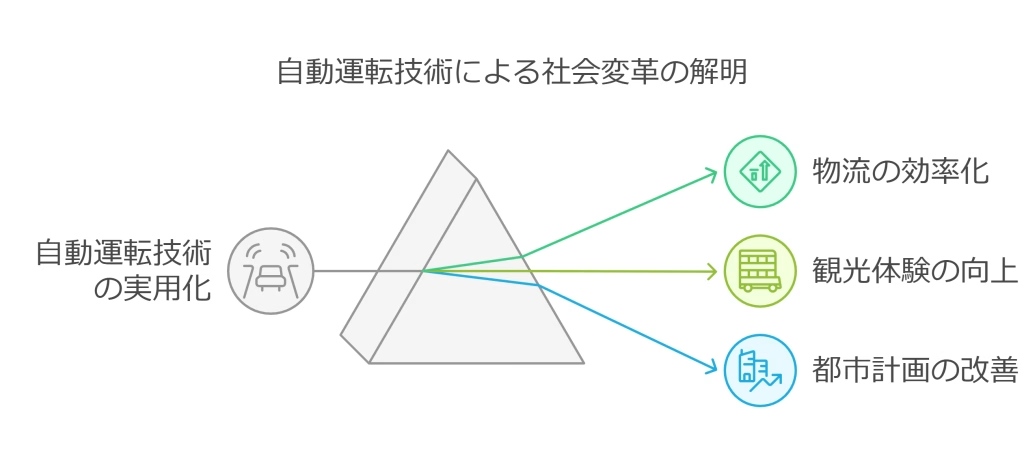

実用化による社会変革と新たなビジネスモデル

- 物流や観光など多方面で応用が期待され、オンデマンド交通サービスやユニバーサルツーリズムなど、今までにないサービスや収益モデルの創出が見込まれている。

自動運転技術が普及した社会では、移動にかかわるビジネスモデルが大きく変わると考えられています。台湾では、公共交通や個人の移動手段だけでなく、物流や観光にも自動運転が応用される可能性が高いです。自動運転トラックを用いることで、長距離輸送の効率化やドライバーの労働負担軽減が実現すれば、物流コストが下がり、物価に対する良い影響が見込まれます。また、観光産業においては、自動運転シャトルバスや無人ガイドカーが観光名所を巡回するサービスが登場すれば、訪問者に対して最適な観光ルートを提案し、多言語対応やチケット予約機能などを組み合わせた便利な体験を提供できるでしょう。さらに、モビリティデータの蓄積によって、都市計画や商業施設の配置などを高度に分析し、需要に合わせたサービスを展開することで、新たな産業や雇用の創出が期待されます。こうした一連の変革は、台湾だけでなく世界各国が注目している新たな経済の潮流を象徴するものといえます。

研究機関と大学の役割

- 国立交通大学などが持つ先端研究と企業の製品化ノウハウが結び付くことで、実用化のスピードが上がり、学生や若い世代の技術者育成にも好影響を与えている。

台湾の自動運転技術を支えているのは、民間企業だけではありません。国立交通大学や国防医療大学などの研究機関や大学が、先進的な研究成果を産業界に還元していることが大きな特徴です。学術機関が保有するAIやロボティクスの専門知識と、企業の製品化ノウハウが結び付くことで、新しい技術がより速やかに社会実装される土壌が形成されています。例えば、大学の研究室が開発した高精度認識アルゴリズムを企業が車載向けソフトウェアに組み込み、すぐに試作車両で走行テストを行うといったサイクルが回るようになれば、研究の成果が単に論文で終わらず、市場で実際に使われる製品へと昇華されていくのです。さらに、学生や若手研究者にとっては、自動運転技術の最前線に参加しながら学べる機会が増えるため、台湾全体のイノベーション力が底上げされることにもつながります。今後は海外の著名大学や研究機関との連携も進み、グローバル視点での研究開発が加速する見込みです。

2025年以降の展望とスマートシティの実現

- 自動運転バスやロボタクシーの商用化が進んで公共交通網が刷新され、都市インフラの高度なネットワーク化によるスマートシティの形成が加速すると期待される。

台湾の主要都市における自動運転技術の商用化は、2024年以降に一段と加速すると考えられています。実際、台北や台中などでは、自動運転バスが一定の路線をカバーし始めることで、市民が日常的に利用する公共交通の一形態として定着する可能性が高まっています。ロボタクシーに関しても、無人運転によるライドシェアサービスの展開が進めば、深夜帯や早朝などの時間帯にも容易に移動手段が確保できるため、消費行動や地域経済に新たな活力をもたらすでしょう。そして、自動運転技術が普及する土台として、都市インフラのスマート化が一層重要になります。信号機や道路標識などのインフラがネットワーク化され、車両と通信し合うことで渋滞を未然に防ぎ、事故リスクを低減するシステムが稼働すれば、台湾はスマートシティの先進地域として世界に名を馳せることでしょう。そうした大きな流れのなかで、台湾政府は技術的・法的課題の解決や、国際的な協力関係の構築をさらに進め、市民の安心・安全な暮らしを実現するための施策を拡充していくとみられます。

まとめ

台湾の自動運転技術は、半導体やIT分野における強固な産業基盤と政府の積極的な政策支援を背景として、驚くべきスピードで発展を続けています。2024年には主要都市でのロボタクシーや自動運転バスの商用サービスが本格化し、公共交通全体の効率化や高齢化社会への対応、さらには環境負荷の軽減など、多方面での恩恵が見込まれます。複数の大手企業や新興企業が協力・競合しながら技術水準を高め、海外の研究機関とも連携を強化することで、台湾はアジアの自動運転技術ハブとしての地位を確立する可能性があります。こうした動きは、物流や観光などの産業構造を一変させるだけでなく、新たなイノベーションとビジネスチャンスを次々に創出する原動力ともなるでしょう。今後は、高度化するAIやエッジコンピューティング技術を駆使しつつ、法整備や社会的合意形成を進めながら、台湾が世界のモビリティ革命をリードする存在になることが期待されます。

| 見出し | 内容の概要 |

|---|---|

| 台湾の自動運転技術が急速に発展している背景 | 半導体やIT産業の強みと政府の規制の砂場制度が相まって、研究開発のスピードが向上し、公道実証が活発に行われている。 |

| 公共交通への導入と自動運転バスの展望 | 台北や台中での実証実験が進行中で、運行コストや人手不足問題を解消しつつ、バリアフリーな移動手段として期待される。 |

| ロボタクシー市場の急成長と実証実験の成果 | ウィラーやモービルアイによる実証実験を中心に市場が加速し、交通渋滞の緩和やオンデマンド移動サービスの普及が見込まれる。 |

| 自動運転関連企業の台頭と多面的な協力関係 | フォックスコンのMIHコンソーシアムを軸に、2600社以上が参加する産業連携が活発化し、研究開発が加速している。 |

| 法律規制の整備と台湾政府の積極的支援 | 「無人車両テクノロジー・イノベーション実験条例」により公道での実験が柔軟に行えるようになり、補助金や税制優遇などが企業活動を後押ししている。 |

| エッジコンピューティングとAIの活用 | リアルタイム処理や高度な画像認識技術が発達し、車両の安全性と効率性が高まり、データ量増大に対応するインフラ整備が急務とされている。 |

| 高齢化社会と持続可能な交通インフラへの期待 | 自動運転技術が高齢者や障がい者の移動をサポートし、排出ガス削減を通じて環境負荷低減にもつながる可能性がある。 |

| 技術的課題と今後の方向性 | 夜間や悪天候での動作精度向上、通信インフラの格差是正などが重要課題とされ、5Gや6Gの導入と併せた研究開発が行われている。 |

| 台湾が国際的な自動運転ハブとなる可能性 | 半導体やIT技術を武器に多国籍企業と連携を深め、研究データの世界標準化や海外への技術輸出が進むことで、グローバルな拠点になる可能性が高い。 |

| 実用化による社会変革と新たなビジネスモデル | 物流や観光など幅広い領域で応用が見込まれ、新しいサービスやビジネスモデルが続々と誕生し、経済成長と雇用創出が期待される。 |

| 研究機関と大学の役割 | 大学が持つ先端研究を産業界が素早く実装に移す環境が整っており、若い世代の人材育成も活発化している。 |

| 2024年以降の展望とスマートシティの実現 | 自動運転バスやロボタクシーの商用化が都市の交通網を刷新し、インフラのネットワーク化によるスマートシティが形成される見通し。 |

| 結論 | 台湾は技術力と政策支援を背景にアジアの自動運転ハブへと成長し、高度なAIや通信技術を活用して世界のモビリティ革命をリードする可能性がある。 |