本記事では、電力・ガスセクターがディフェンシブ銘柄として持つ特性や投資のメリット・リスクについて解説しています。電力やガスは生活に不可欠なインフラであり、不況時でも需要が落ちにくいため、景気変動の影響を受けにくいことが特徴です。これにより、安定した収益と高配当が期待でき、ポートフォリオのリスクを抑える効果があります。一方で、大きなキャピタルゲインは狙いにくく、自然災害や規制の影響を受けるリスクも存在します。企業選定では、財務の健全性や再生可能エネルギーへの取り組み、規模の経済などを考慮することが重要です。また、近年ではエネルギーの多角化が進んでおり、再生可能エネルギーやスマートグリッドの導入が成長要因となっています。投資家は、安定性と成長性を兼ね備えた企業を選ぶことで、リスクを抑えながら長期的なリターンを狙うことができます。

景気が後退局面に入ったときでも揺るぎにくいとされる電力ガス株の特徴や、実際に選ぶときのポイント、多角化による事業拡大の可能性など、多角的な視点から学んでいただけます。投資ポートフォリオにおいてリスクヘッジとしても注目されるこのセクターを深く理解し、長期にわたって安定と成長を両立させる投資戦略を構築してみませんか。

不況時でも安定した収益を期待できる電力・ガス銘柄の特性を理解できる。

安定した配当収入を得ることで、経済的自由を実現する手助けになる。

株式ポートフォリオにディフェンシブ銘柄を組み込むことで、リスクを抑える手法が分かる。

再生可能エネルギーや多角化戦略を持つ企業を見極め、長期的なリターンを狙える。

短期的な値動きではなく、安定したキャッシュフローを生み出す企業に投資する重要性を理解できる。

ディフェンシブ銘柄としての電力ガスセクターの特徴

- 景気に左右されにくい業績の安定性

- 日常生活で不可欠なインフラ事業の重要性

- 公共事業としての規制環境による安定収益

- 高配当・安定配当が期待できる傾向

- 大規模投資や技術革新への長期的展望

ディフェンシブ銘柄とは、景気の変動による影響を受けにくく、比較的安定した業績を保ちやすい銘柄のことを指します。電力・ガスは、人々の生活に不可欠なサービスであるため、景気後退局面でも大幅に需要が落ち込みにくい性質があります。こうした安定性は、投資家にとってリスクを抑制する大きな魅力となります。加えて、この業界は公共事業としての側面が強く、法律や規制によって事業基盤が守られていることも、業績の見通しを立てやすい理由の一つです。

また、高配当や安定配当を期待しやすい点も見逃せません。電力会社やガス会社は、大きな設備投資が必要ではあるものの、それに見合う安定的なキャッシュフローを確保できる場合が多く、それが配当に反映されやすいのです。株価の値動きが緩やかで、インカムゲインを狙う投資家に好まれる傾向も強く、こうした点がまさにディフェンシブ銘柄たるゆえんといえます。

ただし、公共性ゆえの厳格な規制や行政指導の影響を受けやすい面もあります。料金の設定や設備投資計画に制約がかかったり、自然災害や突発的な事故による影響を大きく受ける可能性があることは念頭に置く必要があります。

加えて、近年では需給調整市場の自由化や、再生可能エネルギーの普及によって競争が激化している地域も見られます。これらの要素がプラスに働くかマイナスに働くかは企業の戦略次第です。経営陣の手腕や投資方針、リスク管理などを総合的に捉えることが欠かせません。

そのため、電力ガスセクターに投資する際は、企業が置かれた地域特性や競合状況をきちんと把握し、ポートフォリオの分散を図りながら投資を検討するとよいでしょう。多面的に情報を収集し、単に安定性だけに注目せず、長期的な成長要素も併せて分析することで、より一層のリスクヘッジ効果が期待できます。

電力ガス銘柄の安定性と景気変動への耐性

- 不況期にも一定の需要が維持される理由

- 生活基盤を支える機能から得られる防御力

- 歴史的事例に見る安定性の実証

- 大震災や自然災害リスクへの備え

- 地域や国による規制・補助金の影響

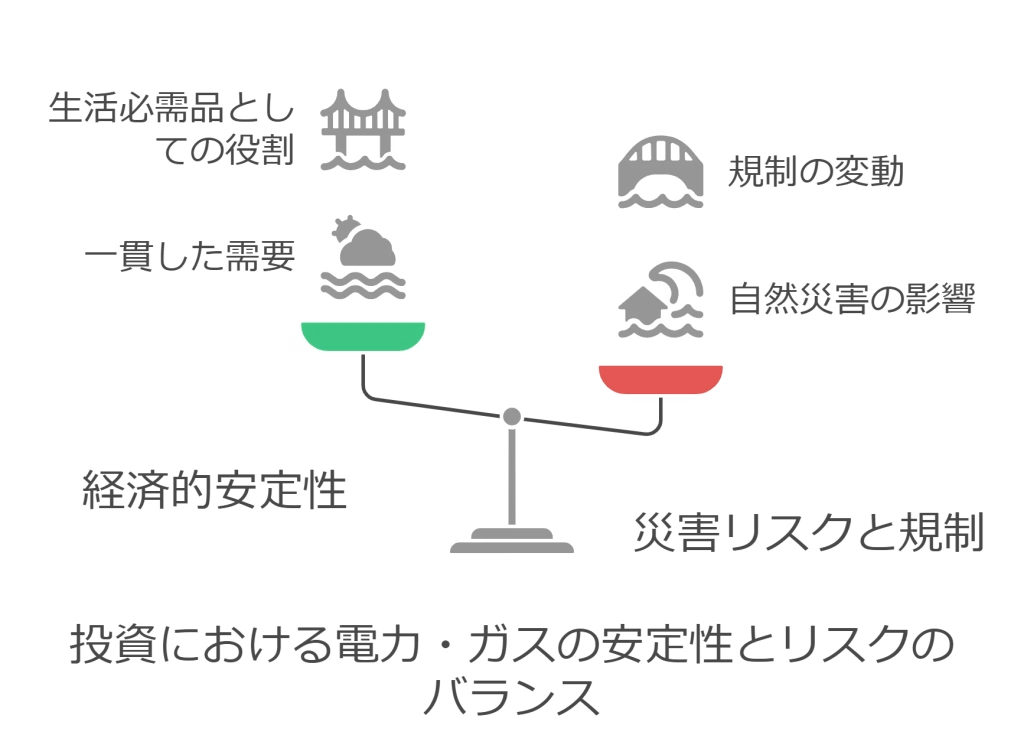

電力やガスは生活必需品であり、不況期やリセッション下でも消費が大きく落ち込みにくい特徴があります。企業活動が多少縮小したとしても、家庭需要や公共インフラへの需要は大きく変化しないため、売り上げの底が堅いのです。この景気変動への耐性の高さがディフェンシブ銘柄として評価される最大の要因といえます。

たとえば、金融危機や経済不況が世界規模で広がったとしても、電力やガスの消費が極端に減ることは想定しづらく、業績が激変しにくいというメリットがあります。一方で、大震災などの自然災害や事故が起こった場合、設備修復や賠償対応などで企業の財務状況に影響を及ぼす可能性があります。過去には大規模災害後に株価が急落した事例も存在し、災害リスクは無視できません。

また、電力・ガス料金は政府や行政機関の承認・規制を受けることがあり、適正な価格での供給が義務付けられている場合がほとんどです。こうした規制によって、急激な値上げや値下げが抑制され、収益の変動幅が小さくなるメリットがある反面、市場原理とは異なる動きをする場合もあります。政府政策による補助金や優遇税制が導入されると、企業経営にプラスに働くケースがあるため、政策動向に注目するのも大切です。

さらに、電力自由化やガス自由化の流れに伴い、企業間競争が激しくなった地域では、料金プランやサービスの差別化が求められます。こうした競争力の強化が企業の体質を改善する要因になる一方、市場シェアの奪い合いが激化すると収益が圧迫される可能性もあり、状況は一様ではありません。

このように、総じて景気変動には強い一方、災害リスクや規制環境による変動要素がゼロではないことが、電力ガスセクターの特徴といえます。投資家としては、その安定性を評価しつつも、リスクファクターにも注意しながら投資タイミングを計ることが求められます。

ディフェンシブ銘柄における投資メリットと留意点

- 安定配当によるインカムゲインの魅力

- 価格変動が穏やかでリスク分散に有効

- 大きなキャピタルゲインを狙うのは難しい側面

- 災害や事故発生時の一時的な急落リスク

- 規制や社会的責任による企業イメージ管理

電力ガスセクターの代表的な魅力は、高い配当利回りと安定配当の継続性です。収益が安定しているため、株主への利益還元が長期的に見込めるという安心感があります。また、キャピタルゲイン狙いの投資と比較して、値動きが比較的緩やかである場合が多く、株価が急落しにくいのは投資家にとって心強い要素となります。

ただし、デメリットとしては、急激な株価上昇による大きなキャピタルゲインを期待しにくい点があります。成長セクターと比べると、成熟度の高い分配型企業が多いため、グロース株のように爆発的な成長を見込むのは難しいと考えられます。

災害リスクや企業不祥事などで急落する可能性もゼロではありません。特に、大きな事故が起きた場合には信頼回復に時間がかかり、業績回復や株価上昇にも影響が及ぶことがあります。加えて、電力会社やガス会社は社会的責任が極めて大きい分野であるため、環境対策や安全対策への取り組み姿勢が企業イメージを左右し、長期的な株価動向に少なからず影響を与えます。

一方で、投資家の間では、ポートフォリオの一部にこのようなディフェンシブ銘柄を組み込むことで全体のリスクを軽減する戦略がよく使われます。景気の浮き沈みに連動しやすいセクターと、ディフェンシブセクターをバランスよく配置することで、長期的な資産形成を堅実に進めることが期待できるからです。

また、先進国のみならず新興国でも、インフラ投資の拡大に伴い公共事業としての電力ガスセクターが注目を浴びるケースがあります。高い経済成長率を背景にしたインフラ需要が見込まれる地域では、電力ガス企業の業績拡大が期待できることから、リスクとリターンのバランスを考慮した投資先として検討する余地があります。

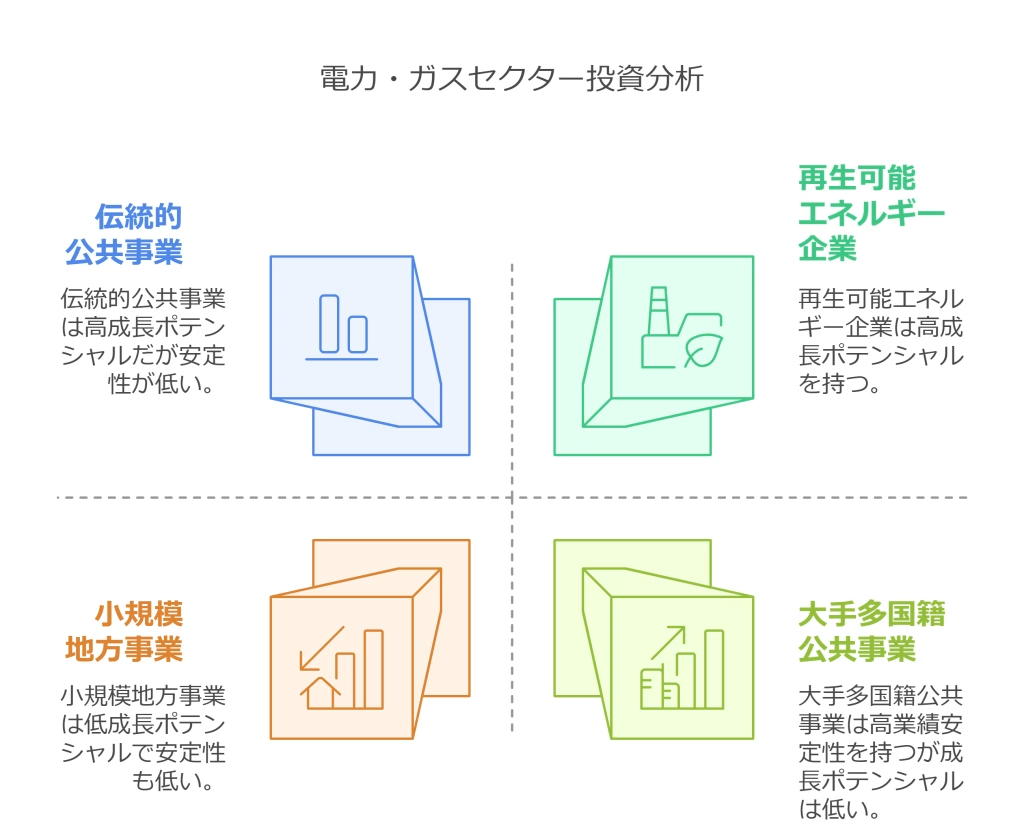

電力ガスセクターの企業選定ポイント

- 企業の成長性や再生可能エネルギーへの取り組み

- 負債比率や自己資本比率など財務面の健全性

- 高い配当利回りと配当性向の持続力

- 市場競争力と規模の経済

- 価格競争力と長期契約の有無

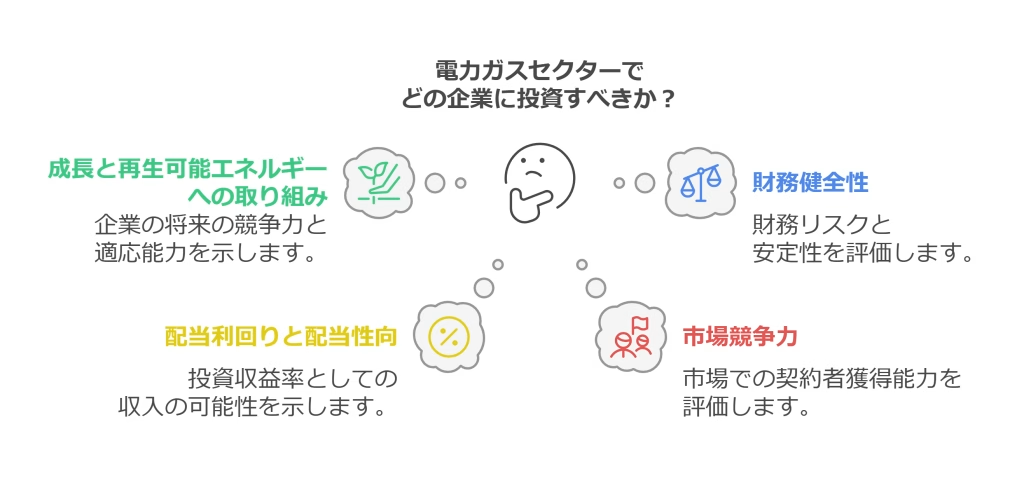

電力ガスセクターの中でも、どの企業を選ぶかによってリスクとリターンは大きく異なります。まず注目したいのは、再生可能エネルギーや新技術への積極投資を行っているかどうかです。気候変動や環境意識の高まりから、エネルギー企業にはクリーンエネルギーの導入が求められる時代になっています。こうした流れに乗っている企業は、長期的に競争力を高める可能性があり、投資妙味が増します。

次に、財務面の健全性も重要です。負債が大きすぎると、利息負担や将来的な金融リスクが高まるため、バランスシートの状況は十分に確認しましょう。特に大規模設備投資を行うことの多い電力ガス企業は、負債比率が高くなりがちですが、その分キャッシュフローが安定していれば許容できるケースもあります。

配当利回りや配当性向は、インカムゲインを重視する投資家にとって重要な指標です。継続的に高配当を維持できるかどうかは、企業の利益構造や経営方針に大きく左右されます。過去の配当実績や経営陣の株主還元への考え方をチェックしておくと、将来にわたって安心して保有しやすい銘柄を選びやすくなります。

さらに、市場競争力も見逃せません。自由化や規制緩和によって競合他社が参入している場合、契約者を獲得し続けるための競争力や価格設定戦略がしっかりしているかを見極める必要があります。地域独占的なビジネスモデルを維持できる企業もあれば、複数社がしのぎを削っている地域もあります。

価格競争力は非常にシビアな要素であり、特に需要家向け料金の設定が難しくなればなるほど、企業の収益構造に影響を及ぼすでしょう。長期契約を多く抱える企業は景気変動の波を受けにくい半面、競合他社との契約争いにおいてコスト面での競争を強いられることもあります。こうした要素を総合的に評価することが、大きな失敗を防ぐ鍵になります。

電力ガスセクターにおける新たな成長機会

- 再生可能エネルギーの普及拡大

- エネルギー貯蔵やスマートグリッドへの投資

- 環境規制の強化に伴う設備更新需要

- 海外事業の拡張やM&A戦略

- イノベーションによる新規収益源の開拓

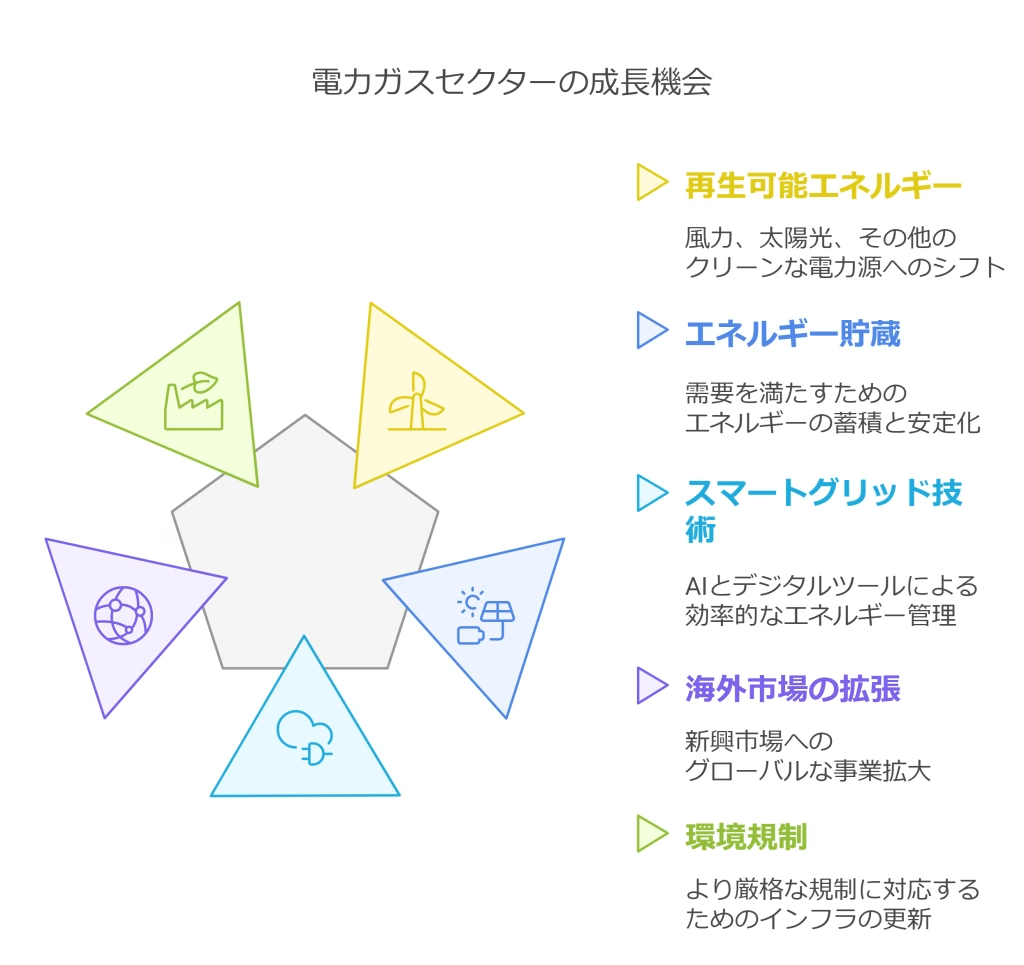

電力ガスセクターは、ディフェンシブな一面を持ちながらも、近年は再生可能エネルギーや新技術を取り入れて事業拡大を図る企業が増えています。特に風力発電や太陽光発電、小型水力発電などクリーンエネルギーへのシフトは社会的要請が強まっており、法規制や政府補助金を活用して大規模なプロジェクトを進めるケースも目立ちます。

このようなプロジェクトは初期コストこそ高いものの、長期的な視点では化石燃料の価格変動リスクを抑制し、安定的な収益を生む可能性が高いです。また、エネルギー貯蔵技術が進歩すれば、再生可能エネルギーの不安定さを補完し、需給バランスの平準化に寄与します。こうした技術革新に積極的に取り組む企業は、将来的な株価上昇も期待されるでしょう。

スマートグリッドやAIを活用した効率的なエネルギー管理システムの導入は、企業のオペレーションを大きく変革し得るポイントです。需要予測の精度を上げることで過剰生産や無駄なコストを削減し、ひいては電力・ガス料金の安定や高品質なサービス提供につながります。こうした新技術の活用度合いは、そのまま企業価値に反映される可能性が高く、投資家が注目すべき要素の一つとなります。

さらに、日本国内だけでなく海外市場に活路を見出す戦略も増えています。新興国では人口増加や都市化に伴うインフラ需要が伸びており、現地企業との提携や買収を通じてスケールメリットを追求する電力ガス企業が見られます。こうしたグローバル展開は、リスク分散にも寄与するため、長期的な視点で見ると成長機会を取り込む良い手段といえるでしょう。

環境規制の強化に伴い、古い火力発電所やガス設備の更新需要が発生することも見逃せません。持続可能なエネルギー供給体制を構築するうえで、多額の投資が行われる見込みがあり、それに伴うインフラ更新事業は大きな経済活動を生む可能性を秘めています。そこに早期から取り組む企業は、技術やノウハウで優位に立ち、収益機会を得やすいでしょう。

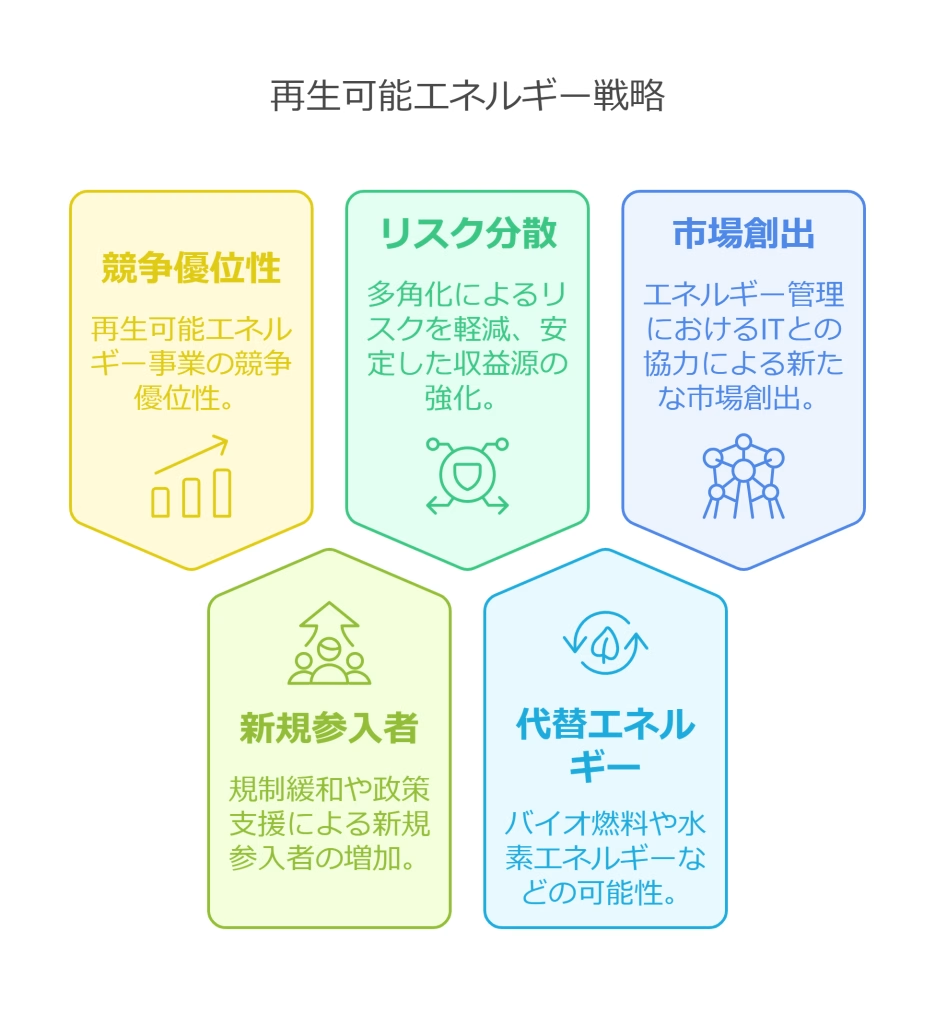

再生可能エネルギーへのシフトと多角化戦略

- 再生可能エネルギー事業の競争優位性

- 規制緩和や政策支援を受けた新規参入の増加

- 多角化によるリスク分散と安定収益源の拡大

- バイオ燃料や水素エネルギーなど代替エネルギーの可能性

- 情報技術分野との連携で新たな市場創出

再生可能エネルギーへのシフトは、環境問題への対応だけでなく、長期的なコスト競争力やエネルギー安全保障の観点でも重要です。化石燃料の価格変動リスクを回避できる点は、企業にとっても投資家にとっても大きな魅力です。再生可能エネルギーを積極的に導入する電力ガス企業は、将来的な規制強化や環境負荷低減の要請にも柔軟に対応しやすく、持続可能なビジネスモデルを築きやすいといえます。

多角化戦略は、電力ガスセクターが持つディフェンシブ性にプラスアルファの成長性をもたらすカギとなります。たとえば、発電だけでなくエネルギー関連設備の保守・管理や、海外での関連事業展開、電力売買プラットフォームへの参画など、裾野が広がる領域が数多くあります。こうした多角化によってリスクを分散し、一つの事業が不振に陥っても別の事業でカバーできるというメリットが生まれます。

最近では、バイオ燃料や水素エネルギーといったクリーンな代替エネルギー源への投資も増えています。これらはまだ技術的課題やコスト面の問題を多く抱えているものの、長期的なトレンドとしては注目度が高まっており、先行投資を行った企業が将来的に大きなリターンを得る可能性も否定できません。

さらに、情報技術を活用したエネルギー管理システムの普及は、電力ガス企業に新たなビジネスチャンスをもたらします。スマートメーターやIoTデバイスによってリアルタイムで需要を分析・制御する技術が確立されれば、家庭や企業のエネルギー使用を最適化するサービスを提供し、付加価値の高い市場を開拓することができます。

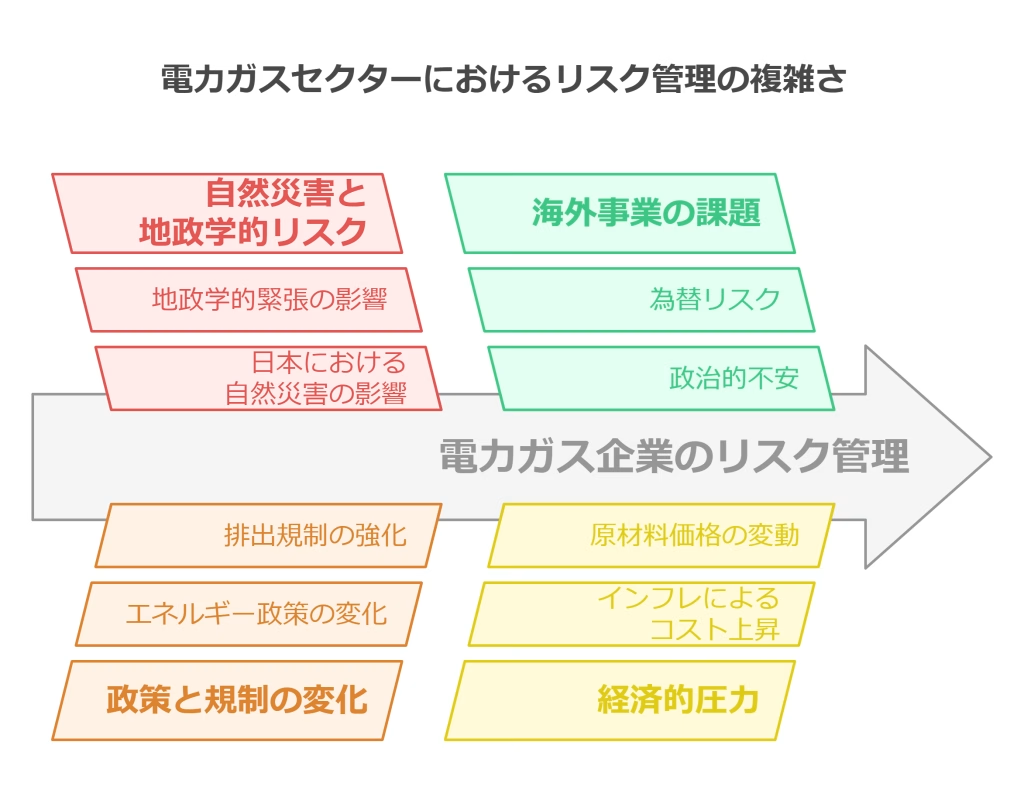

投資家が押さえるべきリスク管理と今後の展望

- 自然災害や地政学リスクへの備え

- 政策変更や規制強化に対する適応力

- 企業の負債管理と資金調達力

- 海外事業拡大時の為替リスクや政治リスク

- インフレ環境下での原材料コストの影響

ディフェンシブセクターであるとはいえ、電力ガス企業にもさまざまなリスクが潜在しています。特に自然災害や地震などのリスクは日本において非常に大きく、ライフラインである電力ガスが甚大な被害を受けると復旧に時間と費用がかかります。このようなリスクをどの程度織り込んでいるか、または保険や安全対策にどれだけ注力しているかを見極めることが重要です。

政策面では、エネルギー基本計画や再生可能エネルギー促進策などが追い風になるケースがある一方、電気料金値下げの要請や排出規制強化による設備投資の圧迫など、企業経営に逆風となる可能性もあります。電力ガス企業がこうした政策変動にどう対処しているかは、投資家にとって重要な調査ポイントです。

さらに、企業が海外事業を拡大している場合には、為替リスクや政治リスクが付随します。通貨の変動による業績への影響、進出先の政情不安や法制度の変化による運営リスクなど、多面的にリサーチしなければなりません。

インフレ環境下では、燃料コストや設備コストの上昇が収益を圧迫する可能性があり、特に原油や天然ガス価格が高騰した場合には企業の負担が増します。一方、ある程度のコスト転嫁が認められる仕組みがある場合や、再生可能エネルギー比率が高い場合などはリスクを軽減できる可能性が高まります。

これらを総合的に考慮すると、電力ガスセクターは景気変動の波を避けやすい反面、独自のリスク要因が存在することがわかります。今後は再生可能エネルギーへの移行や、多角化による新市場開拓が成否を左右する大きな鍵となるでしょう。慎重かつ長期的な視点で企業分析を行い、ポートフォリオの一角として適正なウェイトを配分することが、安定した資産形成につながります。

まとめ

ここまで、電力ガスセクターのディフェンシブ性や投資メリット、留意すべきリスク、企業選定のポイントや成長要因など、多角的に解説してきました。電力・ガスセクターは、景気変動の影響を受けにくく、安定した収益を確保できるディフェンシブ銘柄として魅力的な投資対象です。高配当が期待できる一方で、価格変動が少なくキャピタルゲインを狙いにくいデメリットもあります。投資の際は、企業の財務健全性や成長性、再生可能エネルギーへの対応、規制環境などを総合的に評価することが重要です。特に、近年はエネルギー事業の多角化が進み、環境負荷の低減や新技術の活用が競争力を左右する要因となっています。また、災害リスクや政策変更への適応力も考慮する必要があります。これらの要素を見極めることで、投資家は安定したリターンを得ると同時に、成長分野への投資機会も確保できます。ディフェンシブ銘柄をポートフォリオに組み込むことで、長期的な資産形成とリスク分散が可能になります。

| テーマ | 内容の概要 |

|---|---|

| ディフェンシブ銘柄としての特徴 | 電力ガス企業は生活必需インフラを支えるため、景気の影響を受けにくく安定収益が期待できる |

| 景気変動への耐性 | 不況下でも需要が大きく減らず、規制や公共事業の性格から収益が大幅に落ちにくい |

| 投資メリットと留意点 | 安定配当とリスク分散に有利な反面、災害や事故など突発的リスクや規制強化に注意が必要 |

| 企業選定ポイント | 成長性・財務健全性・配当利回り・市場競争力・価格競争力・再生可能エネルギーへの取り組みの有無など |

| 新たな成長機会 | 再生可能エネルギーや新技術への投資、多角化による海外展開やM&Aなどの戦略で成長余地が期待 |

| 多角化戦略と再生可能エネルギーシフト | バイオ燃料・水素などのクリーンエネルギーやスマートグリッド活用により、環境対応と収益基盤の強化を図る企業が増加 |