電力・ガスセクターへの投資は、多くの投資家にとって安定と成長を同時に追求できる魅力的な選択肢となります。景気後退時にも需要が底堅いため、株価が大きく下振れしづらいという特徴があるからです。長期にわたる安定配当が期待でき、毎年の株主還元を受け取りながら、さらに財務改善や新技術導入による成長も狙うことが可能です。ディフェンシブ銘柄と呼ばれるゆえんは、社会基盤であるエネルギーを扱うことで、供給が途絶える可能性が極めて低い点にあります。そうした安定性を起点に、新たな事業展開や環境対策を進めることで、投資家としてのリターンを高める余地も多いのです。

このように、電力・ガスセクターは一見地味に見えるものの、着実な利益確保と成長チャンスを両立しやすい点が魅力です。本記事では、このセクターがなぜディフェンシブ銘柄として重宝されるのか、その具体的な理由と今後の投資戦略のポイントを詳しく解説していきます。長期投資に興味がある方はぜひ最後までお読みいただき、安定性と成長性の両輪を活かすヒントをつかんでください。

景気に左右されにくい安定収益源を理解できる

高配当銘柄による定期的なインカムゲインを得られる

配当再投資による複利効果で資産形成を加速できる

財務が健全な企業の見分け方を学べる

成長性と安定性を両立した投資先を選べる

長期的な視点で経済的自由に近づく投資戦略を構築できる

電力・ガスセクターがディフェンシブ銘柄と呼ばれる理由

- 日常生活に不可欠なエネルギーを扱う業界特性

- 規制による収益の安定性

- 経済環境に左右されにくい需給バランス

電力・ガスセクターがディフェンシブ銘柄と呼ばれる最も大きな理由は、生活に直結した需要を扱っていることにあります。景気が悪化しても、電力やガスの需要が急激に落ちることは考えにくく、安定したキャッシュフローを維持しやすいのです。通常、需要が大幅に減少するリスクが少ないため、投資家としては安定感を求める際の選択肢に挙がりやすくなります。

また、政府の規制が設けられている点も特筆すべき特徴です。地域独占や料金規制、供給義務などにより、企業側は最低限の収益を確保しやすい構造にあります。たとえば電力会社であれば、一定の地域内で独占的な事業運営が認められ、ガス会社であればインフラ整備に対する支援や価格調整が行われることがあります。こうした点が、ディフェンシブとしての立ち位置を支える大きな要因です。

さらに、電力・ガス会社は安定した収益が見込める分、配当方針が比較的明確であることが多く、増配を継続する企業も少なくありません。業績の変動が緩やかな分、株主還元を見通しやすいというメリットがあります。定期的に株主へ配当を支払う企業を選べば、投資家としては配当再投資の複利効果を活かしやすいでしょう。

長期投資における電力・ガスセクターの優位性

- 景気変動に強いビジネスモデル

- 配当再投資による資産拡大

- 複数銘柄を組み合わせたリスク分散

電力・ガスセクターが長期投資家にとって魅力的なのは、景気のアップダウンにあまり左右されないビジネスモデルを持つからです。市場全体が落ち込んだ場合でも、電力やガスの供給は止まることがなく、売上の基盤をある程度確保することが可能です。その結果、株価が大幅に崩れにくく、配当も一定水準以上で維持されやすい点が、大きなアドバンテージといえます。

また、長期投資家にとって有効なのが配当再投資の戦略です。電力・ガス銘柄は比較的高配当が期待できるため、受け取った配当を再び同セクターや別の優良銘柄に投資し、複利の力で資産を着実に増やすことができます。特に数年から数十年単位で運用する場合は、こうした再投資戦略が大きなリターンをもたらす可能性があります。

さらに、複数の電力・ガス関連銘柄を組み合わせることでリスクを分散できます。電力会社でも地域によって特徴が異なり、ガス会社でも都市ガスやLPガスなどの供給形態が変わることで、それぞれの業績に影響が出る要因が異なります。地域や事業内容が異なる銘柄を組み合わせることで、何らかの外部ショックに対するリスクを軽減しながら、安定的な収益基盤を築くことができるのです。

再生可能エネルギーと技術革新への期待

- 環境意識の高まりと脱炭素の流れ

- 新技術の導入がもたらす成長機会

- 政策やインセンティブを活かした事業拡大

近年は脱炭素に向けた政策や国際的な取り組みが強化されており、再生可能エネルギーの普及が大きなテーマになっています。電力・ガスセクターは、こうした社会的ニーズの変化に対応することで、新たな収益源を確保するチャンスを得ています。たとえば太陽光や風力といったクリーンエネルギーの設備投資は、中長期的なコスト削減や新たな売電収入につながり、さらに環境意識の高い投資家層からの支持も得やすくなります。

技術革新の面でも大きな期待が寄せられています。AIを活用した需要予測システムの導入や、スマートメーターによるエネルギー消費の可視化など、デジタル技術を取り入れることで運営効率を高める例が増えています。こうした技術導入は単なるコスト削減だけでなく、新サービス開発や利用者とのコミュニケーション強化につながる可能性があります。結果として、企業の利益率向上や新事業の拡大に寄与し、株価にもプラスの影響をもたらすでしょう。

さらに、政府が再生可能エネルギー導入や効率化を支援するための補助金や減税措置を設けるケースもあり、企業にとっては投資負担を軽減しつつ事業規模を拡大する好機となります。こうした政策の後押しを受けながら、電力・ガスセクターが新たなビジネスチャンスを切り開く余地は今後ますます高まると考えられます。

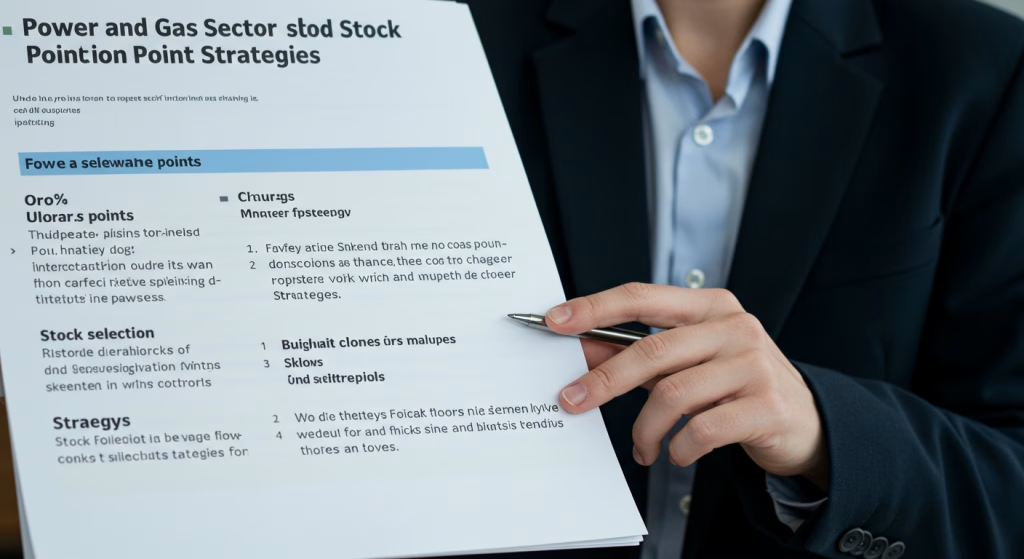

銘柄選定のポイントと戦略

- 財務状況の健全性を見極める

- 配当方針と増配傾向の確認

- 地域分散と事業領域の多様化

電力・ガスセクターに投資する際には、各社の財務体質や経営戦略を十分に調査することが重要です。安定的に見える業界であっても、大規模投資による負債負担や燃料価格高騰のリスクは存在します。したがって、自己資本比率やフリーキャッシュフロー、負債比率などの財務指標をチェックし、余裕をもってインフラ投資を行える企業かどうかを見極める必要があります。

次に注目すべきは配当方針と増配の実績です。過去数年にわたり安定配当または増配を続けている企業は、長期的な株主還元に積極的だといえます。また、今後の見通しで配当性向が高まる傾向にあるかどうかを確認することで、将来的なインカムゲインの見込みをつかむことができます。企業の財務が改善されているならば、さらなる増配の期待も高まるでしょう。

加えて、電力・ガスでも地域分散や事業領域の多様化を図ることが肝心です。地域独占型のビジネスであっても、エリアや特性は企業ごとに異なるため、複数の銘柄を組み合わせることで、想定外の災害や規制変更などのリスクを分散できます。さらに、電力会社とガス会社の両方に投資しておけば、電力需要とガス需要のそれぞれの動向に応じてリスクヘッジが可能です。

安定した収益と成長を活用する方法

- 配当再投資による複利効果

- ポートフォリオの長期維持と定期的な見直し

- リバランスのタイミングを活かす

電力・ガスセクターの安定配当を最大限に活用する方法として、配当再投資が挙げられます。毎年受け取る配当金を、そのまま同じ銘柄や関連銘柄に再投資することで、時間の経過とともに保有株数が増え、配当額も比例して上昇する可能性があります。これこそが複利のメリットであり、長期投資の醍醐味でもあります。

ただし、何事も放置しすぎは禁物です。基本的には長期保有を前提としつつ、定期的に業績や政策、競合状況をチェックし、必要に応じてポートフォリオを見直すことが望まれます。新たな技術革新や再生可能エネルギーの導入スピードなど、業界構造を左右する要因は少なくありません。定期的なチェックにより、企業業績や時価総額の変化を捉え、リバランスを行うことで、より安定したポートフォリオを構築できるでしょう。

リバランスのタイミングは、株価が大きく動いたときや業績発表後などが代表的です。特に大幅な増配を発表した企業や、新たな規制によって収益構造が変わった企業の動向に敏感であることは、資産を効率的に増やすうえで重要です。一度構築したポートフォリオを完全に固定するのではなく、定期的に微調整を加えることで、長期的には安定感とリターンのバランスが高まります。

電力・ガスセクターで押さえておきたいリスクと対策

- 災害や事故リスクとその影響

- 燃料価格や国際情勢の変動

- 規制変更への備え

どんなディフェンシブ銘柄であっても、リスクをゼロにすることはできません。電力・ガス業界では、まず自然災害や大規模事故のリスクが挙げられます。地震や台風などの災害が発生した場合、インフラに大きな被害を受ける可能性があり、復旧費用や供給停止による売上減少などが懸念されます。こうしたリスクは完全に回避することは難しいですが、複数企業への投資や保険制度の整備状況を踏まえた対策が考えられます。

次に燃料価格の高騰や国際情勢の変動もリスク要因となります。電力会社が火力発電に依存している場合、燃料となる石炭や天然ガスの輸入価格が上昇すれば、コスト増が収益を圧迫しかねません。また、為替の変動も燃料価格に影響を与えます。投資家としては、燃料の安定調達を行っている企業や、多様な発電源を持つ企業を選ぶことで、リスクヘッジが可能です。

さらに、規制変更も見逃せないリスクです。エネルギー政策や電力自由化の進展によって、独占的地位が崩れる局面が生じれば、収益構造に大きな変化が起きる可能性があります。こうした事態が発生しても柔軟に対応できる企業か、財務や技術面の体力があるかどうかを見極めることが大切です。

電力・ガスセクター投資がもたらす長期的なメリット

- 安定的なインカムゲインによる安心感

- 経済不況時の下支え効果

- 再投資による資産形成の加速

ディフェンシブ銘柄としての電力・ガスセクターに投資すると、安定的なインカムゲインを期待できるため、精神的にも安心感を得やすいというメリットがあります。株価の値動きが比較的小幅であることが多く、日々の市場変動に一喜一憂する必要が少ないのです。特に長期投資を志向する方にとっては、日常生活や本業に集中しながら、配当による収益を得るスタイルが確立しやすいでしょう。

また、経済が不況に陥った局面でも電力やガスの使用量が極端に落ちることは稀です。消費を切り詰める場合でも、照明や暖房、調理など、基本的なライフラインは維持されるため、結果的にセクター全体の業績が大崩れしにくい特性を持ちます。これは下支え効果として、ポートフォリオ全体の安定性を高めるうえでも有益です。

加えて、増配を続ける企業に投資することで、時間とともに配当額が増え、配当再投資の効果が加速します。こうした複利効果が長い年月をかけて資産を膨らませる原動力となり、老後資金や経済的自由を目指す上での大きな支えとなるでしょう。

まとめ

ここまで述べてきたように、電力・ガスセクターはディフェンシブ銘柄としての安定感だけでなく、再生可能エネルギーや技術革新などの新たな潮流を取り込むことによって、将来的な成長も期待できるセクターです。景気の波に左右されにくいため、長期投資で考える際には非常に有力な選択肢となります。

銘柄を選定する際には財務の健全性と配当方針を重視し、長期的に株主還元を続ける姿勢が見られる企業を優先することがおすすめです。さらに、複数企業への分散投資や定期的なポートフォリオの見直しによって、リスクを最小化しながらリターンを最大化する狙い方が有効です。長期投資においては時間を味方につけることが重要であり、配当再投資やリバランスを活用することで複利の恩恵を最大限に引き出すことができます。

もし、電力・ガスセクターへの投資を検討しているなら、今後の政策動向や技術進歩による市場環境の変化を注意深く見守りましょう。エネルギー転換の流れやAI・IoTなどのイノベーションが、企業の収益に大きく寄与する未来が見えています。こうしたチャンスを活かし、堅実さと成長の両立を図ることで、長期投資の醍醐味を実感できるのではないでしょうか。

| アイテム | 概要 |

|---|---|

| ディフェンシブ銘柄と呼ばれる理由 | 生活に直結する需要と規制の恩恵により、業績が比較的安定している特徴を解説 |

| 長期投資における優位性 | 景気変動に強く、配当再投資や分散投資によるリスク低減効果が大きい点を紹介 |

| 再生可能エネルギーと技術革新への期待 | 脱炭素やAI活用など、新たな成長ドライバーになるテーマを取り上げ、政策や技術変化がセクターに与える影響を考察 |

| 銘柄選定のポイントと戦略 | 財務指標や配当方針、地域分散など、投資の際に押さえておくべき具体的な選定基準を提示 |

| 安定した収益と成長を活用する方法 | 配当再投資の複利効果やポートフォリオの定期的な見直しを通じて、長期的に利益を拡大する手法を解説 |

| リスクと対策 | 災害や事故、燃料価格の変動、規制改定など、セクター特有のリスク要因と、その対策について紹介 |

| 投資がもたらす長期的メリット | 安定的なインカムゲインと下支え効果、複利による資産拡大など、長期投資家にとってのメリットを整理 |