景気が後退する局面では、さまざまなセクターが大きな影響を受けやすくなりますが、その中でも情報通信セクターは比較的安定的な需要を見込めるとされており、多くの投資家や企業が注目しています。インターネットやモバイル通信は現代社会のインフラとも呼べる存在であり、生活に欠かせない一方で、技術進化や競争環境の変化が激しい側面も持ち合わせています。本記事では、景気後退下における情報通信セクターの特徴から、投資戦略、セクターローテーションの考え方まで、あらゆる観点を徹底的に解説します。景気循環を意識したポートフォリオ構築に役立つ情報を、じっくりお読みください。

景気の悪化局面でも安定しやすいセクターの知識を得ることで、リスクコントロールを学べる

投資対象となる通信関連企業の選び方を理解し、長期的資産形成につなげやすい

デジタルトランスフォーメーションや新技術のトレンドを把握して、将来の収益機会を見逃さない

過去の景気後退から学ぶことで、より確度の高い投資判断ができるようになる

セクターローテーションを活用し、景気全体を見据えた柔軟な資産運用を検討できる

景気後退と情報通信セクターの安定需要

- 需要が大幅に減少しにくい理由

- 基本インフラとしての重要性

- 消費者の支出抑制と通信費の関係

- ディフェンシブ性が期待される企業の特徴

- 在宅勤務やオンライン化の加速がもたらす意義

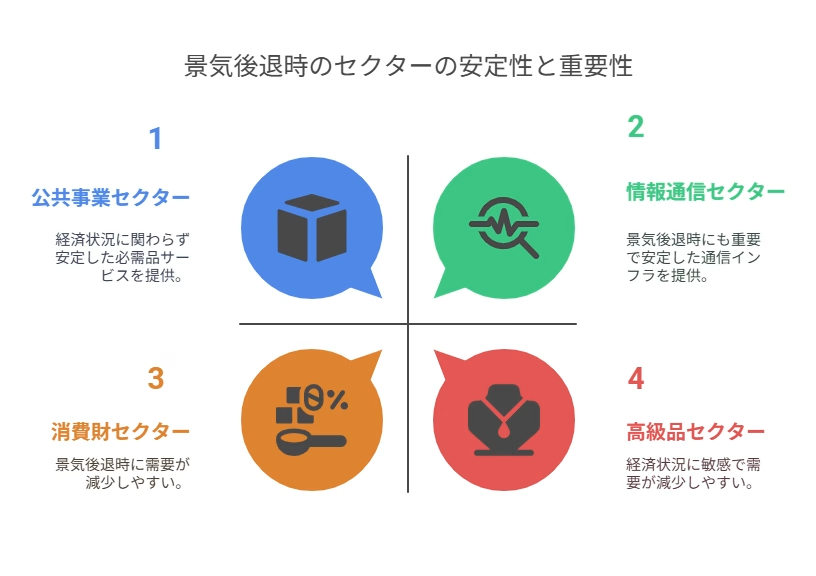

景気後退が始まると、多くのセクターでは消費者や企業の支出が抑えられ、全体的な需要が低下することが一般的です。しかし、情報通信セクターは生活やビジネスに欠かせない通信インフラを担っており、景気の影響を受けにくいとされています。例えば、モバイル通信やインターネット接続は、経済状況が悪化しても劇的に利用が減るわけではなく、現代社会では電気・水道などと同じく「必需品」とみなされる場合が多いです。

さらに、在宅勤務やオンライン授業などリモートワーク関連サービスの需要増加は、景気後退時にも関わらず通信利用を底支えする役割を担っています。こうした背景により、一部の大手通信キャリアやインターネットサービスを提供する企業は、安定性とディフェンシブ性を両立しやすいといえるでしょう。

投資戦略としてのディフェンシブセクターと情報通信の位置づけ

- ディフェンシブセクターとは何か

- 景気後退下で資産を守る考え方

- 情報通信セクターがディフェンシブとされる理由

- 収益モデルが安定している業種の具体例

- サブスクリプションモデルの強み

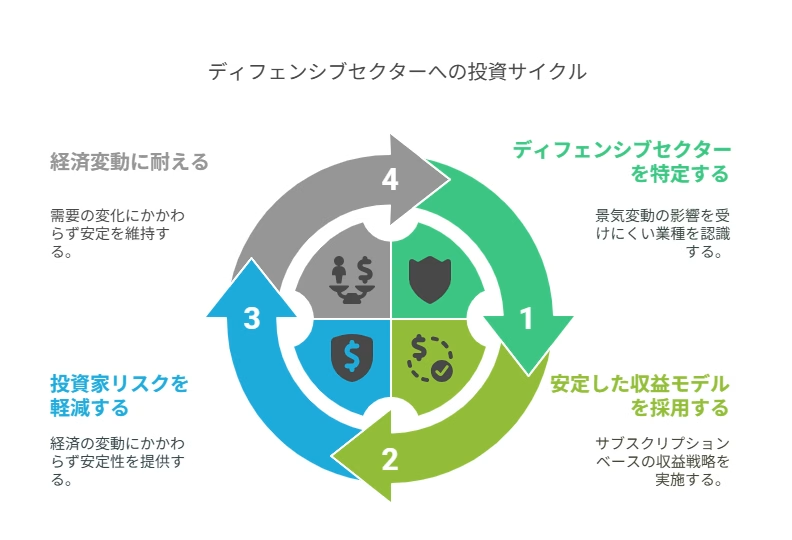

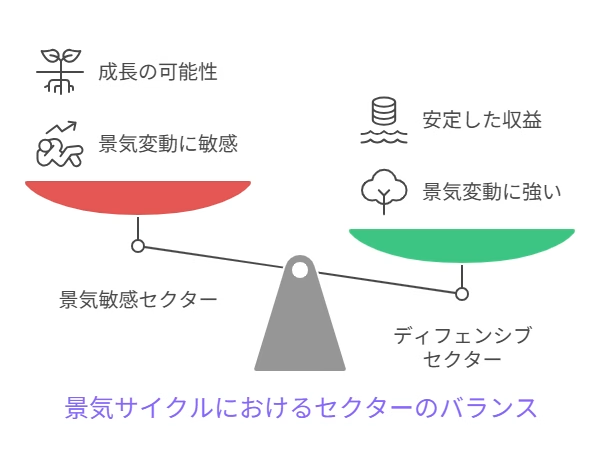

ディフェンシブセクターとは、一般的に生活必需品や公共サービスなど、景気変動による需要変化の影響を受けにくい業種を指します。情報通信セクターの場合は、通信そのものが公共インフラに近い性質を持つことから、典型的な景気敏感セクターほど大きく上下しにくい傾向があります。

また、近年ではクラウドサービスやソフトウェアのサブスクリプションモデルが普及しており、契約ベースで安定した収益を得られる企業が増えました。特に定期的に発生するサブスクリプション収入は景気後退時にも比較的継続しやすく、投資家にとってはリスクを下げる要素となります。

例えば、大手通信キャリアは契約数に応じた安定収益を見込め、経済状況が多少悪化しても急激に解約が増えることはあまり想定されません。同様に、法人向けITサービスを提供する企業においても、企業の業務遂行に必須なシステムやクラウド環境の維持費はある程度固定化されるため、景気変動を受けつつも極端な落ち込みに至りにくいという特性があります。

新技術とデジタルトランスフォーメーションがもたらす成長機会

- 景気後退を乗り越える技術革新の力

- 5Gやクラウドコンピューティングの拡大

- AIやサイバーセキュリティへの需要

- 新規参入とスタートアップ企業の動向

- 技術革新がセクター全体に与えるメリットとリスク

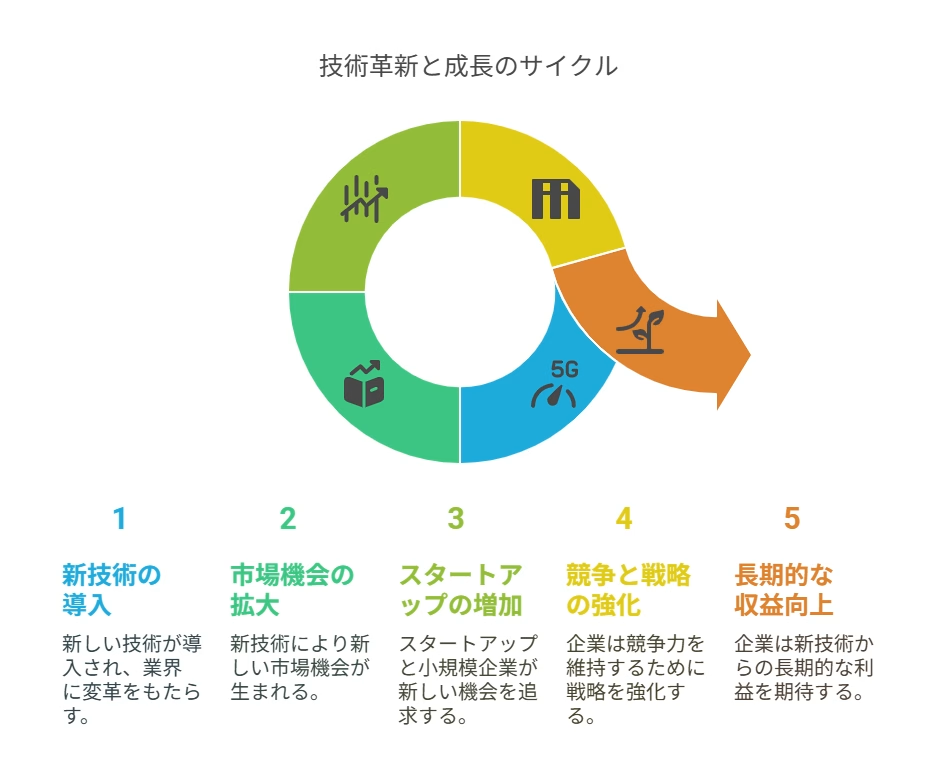

情報通信セクターのもう一つの大きな特徴は、新技術の導入やデジタルトランスフォーメーションによる成長余地です。たとえば、5Gの普及は通信速度や接続安定性を飛躍的に向上させ、多くの新規サービスや製品を生み出す原動力となっています。通信キャリアにとっては初期投資が大きい一方、長期的には5G対応デバイスの販売やネットワーク料金のアップグレードなどを通じて収益向上が期待できます。

また、クラウドコンピューティングはリモートワークやオンライン事業のさらなる活性化を後押しし、企業のコスト削減・効率化に寄与することで、景気後退時でも注目を集める分野です。AIやサイバーセキュリティへの需要も高まっており、在宅勤務の普及や企業のDX(デジタルトランスフォーメーション)推進が止まらない限り、これらの分野の成長は続くとみられます。

一方で、新技術が次々と台頭することで、小規模プレーヤーやスタートアップの参入が相次ぐのも情報通信セクターならではの動きです。大企業同士での価格競争だけでなく、新規参入組とのサービス差別化が求められるため、企業の経営戦略やリサーチ開発力が大きく試されます。

過去の景気後退と情報通信セクターの実績

- 2001年のITバブル崩壊が与えた影響

- 2008年金融危機後の回復動向

- 新型コロナウイルスによる需要の急伸とその理由

- 景気後退期に成長した企業の事例

- 過去の学びを踏まえた現代への応用

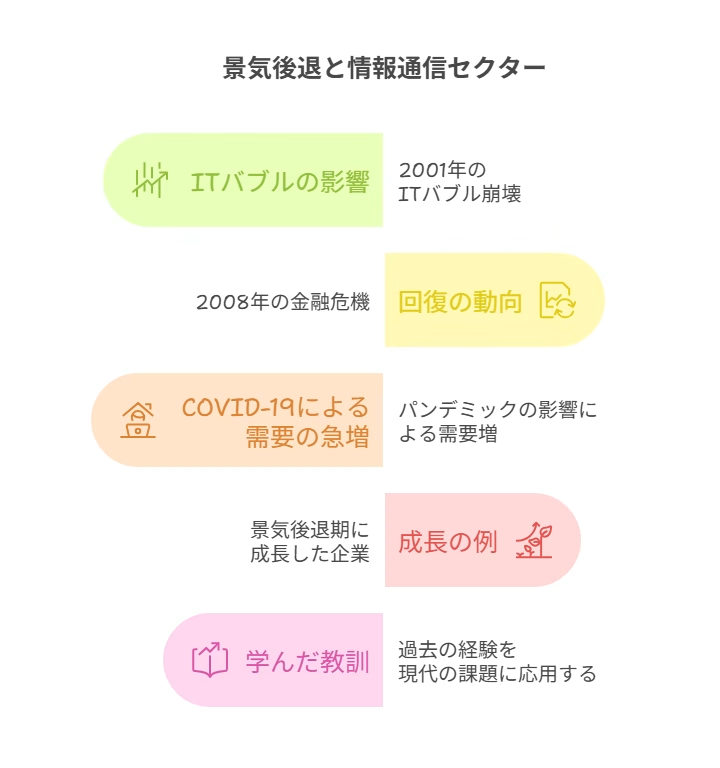

これまでの歴史を振り返ると、情報通信セクターは多くの景気後退局面を経験しながらも、比較的素早い回復を見せてきました。たとえば、2001年のITバブル崩壊では、インターネット関連企業の過大評価が露呈し、多くの企業が倒産や買収を余儀なくされました。しかしその一方で、生き残った企業はIT技術の進化を背景に次の大きな成長フェーズを迎えています。

2008年の金融危機でも、多くの企業がリストラやコスト削減に追い込まれる中、モバイル通信やインターネットサービスの需要は維持され、大手通信企業は比較的安定した収益を確保しました。その後の回復期にはスマートフォン普及やクラウド技術の発達が急速に進み、新たなサービスやビジネスモデルが登場しています。

さらに、新型コロナウイルス感染症の拡大によって社会全体がリモートワークやオンラインサービスに大きくシフトした2020年前後も、情報通信セクターは在宅勤務やデジタル教育などの需要増加で力強い動きを見せました。これらの事例は、景気後退であっても情報通信が社会機能を維持する重要な役割を担うセクターであることを象徴しています。

セクターローテーションとポートフォリオ戦略

- セクターローテーションとは何か

- 景気後退期と回復期での投資判断の違い

- 情報通信セクターへの資金移動のメリット

- ディフェンシブセクターと景気敏感セクターの併用

- リスク管理としてのストレステストやシナリオ分析

景気後退時には、投資家の間でセクターローテーションが活発になります。景気の冷え込みが続く局面では、飲食やレジャーといった景気敏感セクターから資金が逃げ、生活必需品や通信インフラ、公共事業などディフェンシブセクターに移動する傾向が高まります。この動きに乗る形で、情報通信セクターは相対的に資金が入りやすくなるわけです。

景気敏感セクターが苦戦する一方で、情報通信は安定した需要に支えられやすいことから、「株価の大崩れ」を起こしにくい側面があります。そのため、投資家はポートフォリオ内でディフェンシブ性を高める一手として通信関連銘柄を増やすケースも多いです。ただし、セクター全体が常に安全というわけではなく、サブセクターや個別企業によっては技術競争や価格競争が激化するリスクもあるため、選別眼が問われることになります。

また、景気回復が見え始めた段階では、再び景気敏感セクターに資金が移動しやすくなるため、そのタイミングを読みながら組み合わせていくことで、より効率的なポートフォリオを構築できます。いわゆるストレステストやシナリオ分析を行い、景気変動に対するポートフォリオ全体の耐性を事前に測定しておくと、意思決定がスムーズになるでしょう。

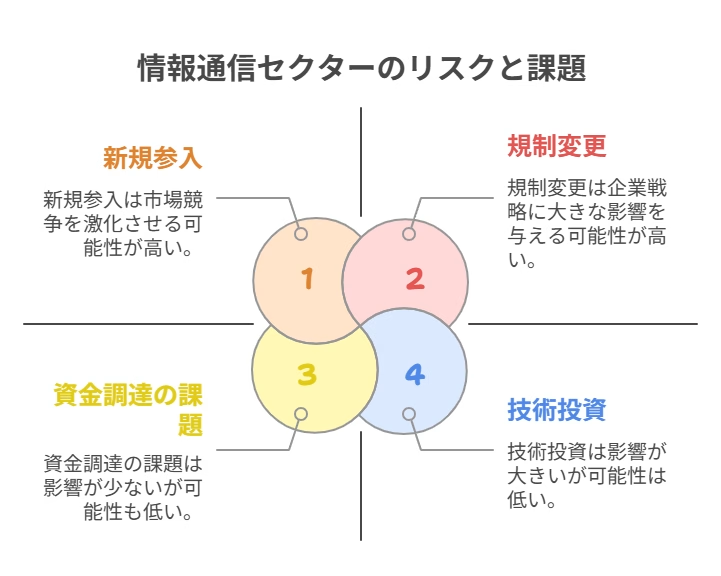

情報通信セクターが抱える課題とリスク管理

- 新技術リリースに伴う巨額投資の負担

- 競争激化による価格下落リスク

- 新規参入スタートアップと既存企業のシェア争い

- 世界的規制や国際情勢の変化による影響

- 資金調達環境の悪化と経営の継続性

景気後退下でも比較的強いとされる情報通信セクターですが、リスクが全くないわけではありません。まず、5Gや次世代通信インフラの整備には巨額の初期投資が必要であり、特に景気が落ち込む時期にこの投資が難航する場合、企業の財務体質を圧迫しかねません。大手であっても、競合他社に後れを取れば市場シェアを奪われかねないため、タイミングを見誤ると大きなダメージを受けるリスクがあります。

また、新興企業や海外企業の参入が相次ぐことで価格競争が激化しやすい点にも注意が必要です。通信料金やクラウド利用料金が引き下げられると、収益率が減りやすく、企業にとってはコスト削減圧力が一層強まります。技術革新が早いがゆえに、1〜2年でビジネスモデルが大きく変わってしまう場合もあり、安定的な収益を狙うには一時的な決算数字だけでなく、中長期的な戦略が欠かせません。

世界各国での規制や国際情勢の変化も無視できないリスクです。通信インフラやデータ管理は安全保障や個人情報保護の観点からも注目されやすく、各国の政府が新しい法律や規制を打ち出すと、特定企業や国の製品・サービスが締め出される可能性もあります。

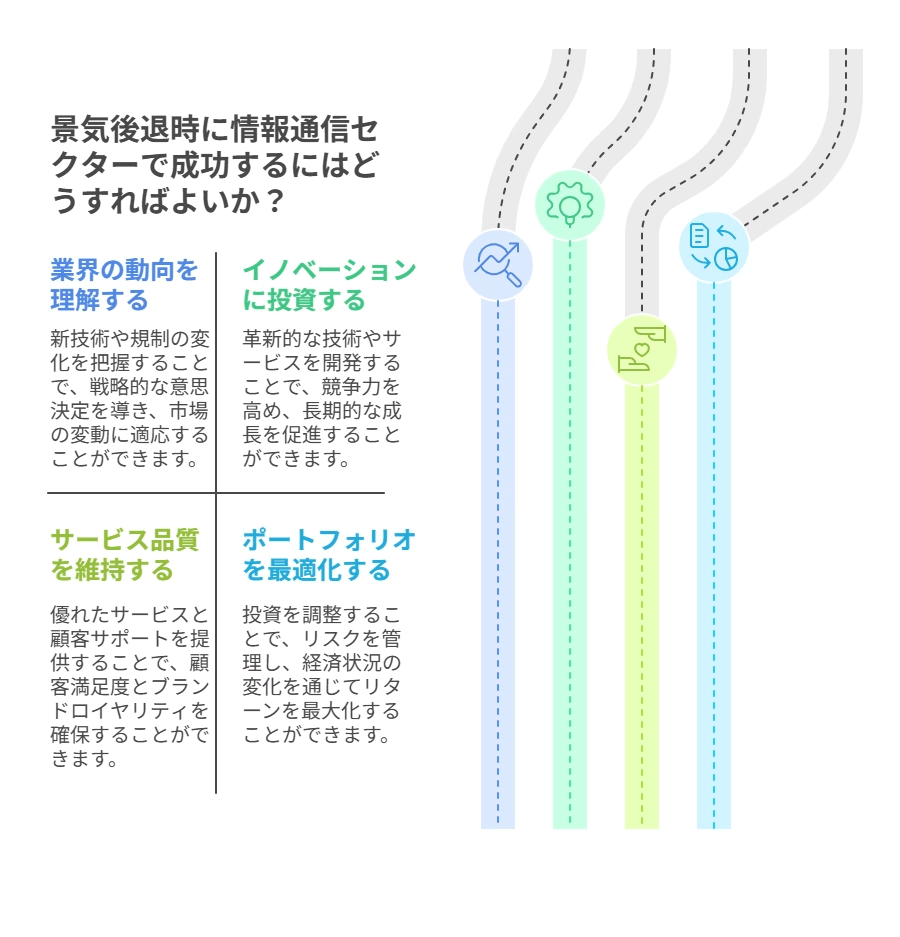

景気後退下の情報通信セクターで勝ち抜くためのポイント

- 自社だけでなく業界全体の動向を俯瞰する重要性

- イノベーションへの継続投資

- サービス品質と顧客満足度の維持

- DX推進やリモートワーク需要への対応

- 長期的視点でのポートフォリオ最適化

最後に、景気後退という厳しい局面であっても、情報通信セクターが成長を続けるためのポイントを整理します。まずは、業界全体の動きを正確につかむことが大切です。新技術の台頭や規制の変化、世界情勢の変動などが、ひとたび動き出せばセクター全体に大きなインパクトを与えます。

また、イノベーションに対して継続投資を行い、市場での存在感を高めることが重要です。たとえ景気が悪くても、革新的な技術やサービスをリリースできれば、他社との差別化要素となり、長期的な競争力を確保できます。そのためには、研究開発やスタートアップとの連携に力を入れたり、新たなビジネスモデルを積極的に模索したりする姿勢が求められます。

そして、通信サービスの品質や顧客サポートの水準を落とさないことが、長期的なブランド価値を守るうえで大切です。景気が厳しい時期こそ、既存顧客の満足度を保ち、契約を継続してもらえるような体制づくりが必要です。企業の視点のみならず、投資家にとっても、こうした経営の姿勢や将来戦略を見極めることが投資リスクの抑制につながります。

最後に、ポートフォリオを長期的な観点で最適化することが欠かせません。景気後退時はディフェンシブ性の高い情報通信セクターへの投資比率を高め、景気回復期にはその比率を見直すなど、状況に合わせた調整を行うことでリスクとリターンのバランスを保つことが可能です。

まとめ

景気後退局面においても、情報通信セクターは安定した需要を維持しやすいディフェンシブ性を持つことから、投資対象として注目されています。特に、インターネット接続や通信サービス、クラウドやサブスクリプション型ビジネスを展開する企業は、経済環境の悪化にも強く、安定した収益が期待できます。また、5GやAI、DX関連分野への投資も引き続き進んでおり、成長ポテンシャルも兼ね備えています。過去の景気後退(ITバブル崩壊、リーマンショック、コロナ禍)でも、セクター全体は相対的に早期回復を見せ、将来の成長軌道を描いてきました。一方で、技術革新のスピードや競争の激化、規制強化などの課題にも直面しており、投資判断には企業ごとの実力や柔軟性を見極める視点が必要です。セクターローテーションやストレステストを活用した戦略的な資産配分により、景気変動に強いポートフォリオ構築が可能となります。情報通信セクターは、安定性と成長性を両立させる希少な存在として、今後も注視すべき投資先です。

| 見出し | 要点 |

|---|---|

| 景気後退と情報通信セクターの安定需要 | ・情報通信セクターは生活インフラとして必要不可欠で需要が落ちにくい ・在宅勤務やオンライン化が通信需要を支える ・大手通信キャリアはディフェンシブ性を高める要因がある |

| 投資戦略としてのディフェンシブセクターと情報通信の位置づけ | ・ディフェンシブセクターは景気変動の影響を受けにくい ・通信企業の安定収益やサブスクリプションモデルに注目 ・長期投資でリスク管理をしながら収益を目指せる |

| 新技術とデジタルトランスフォーメーションがもたらす成長機会 | ・5Gやクラウドの発展で新たなサービスや製品が生まれる ・AIやサイバーセキュリティへの需要も高まる ・スタートアップ企業の参入と競争の激化がイノベーションを促進 |

| 過去の景気後退と情報通信セクターの実績 | ・2001年のITバブル崩壊から学ぶ耐久力と回復力 ・2008年金融危機でも通信需要は底堅く推移 ・COVID-19下ではリモートワーク需要で一部企業が急伸 ・過去の教訓を踏まえつつ現代の投資戦略に活用 |

| セクターローテーションとポートフォリオ戦略 | ・景気に合わせてディフェンシブと景気敏感セクターを組み合わせる ・情報通信への資金移動は安定を図る選択肢 ・回復期には再びセクター比率を調整してリターンを狙う |

| 情報通信セクターが抱える課題とリスク管理 | ・膨大な初期投資や激しい価格競争への対策が必要 ・国際情勢や規制による影響が大きい ・技術革新のスピードが早く企業間競争が絶えず激化 |

| 景気後退下の情報通信セクターで勝ち抜くためのポイント | ・業界動向と新技術の台頭を常にウォッチ ・イノベーションへの継続投資で長期的な競争力を確保 ・通信品質や顧客満足度を維持してブランド価値を守る ・ポートフォリオを長期的視点で最適化し景気回復に備える |